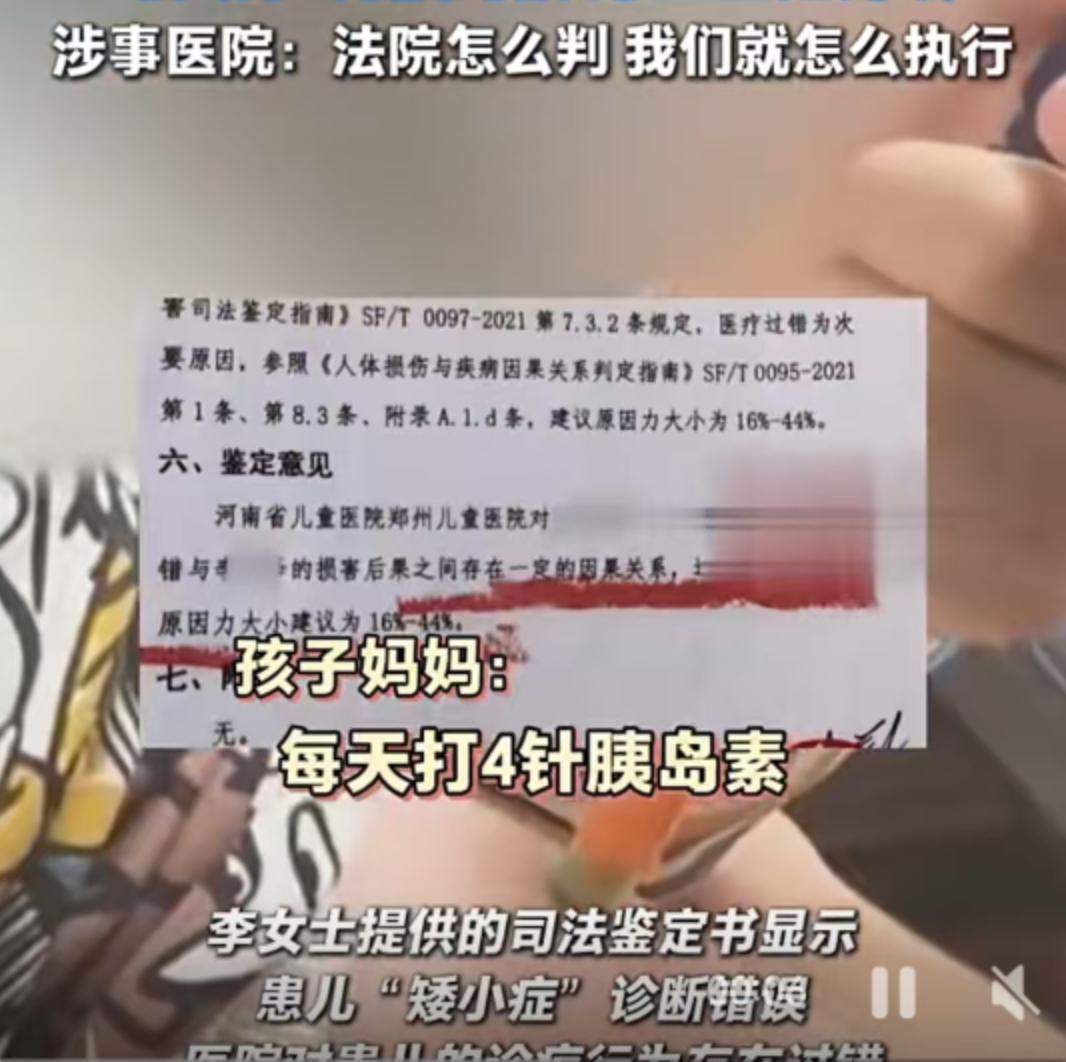

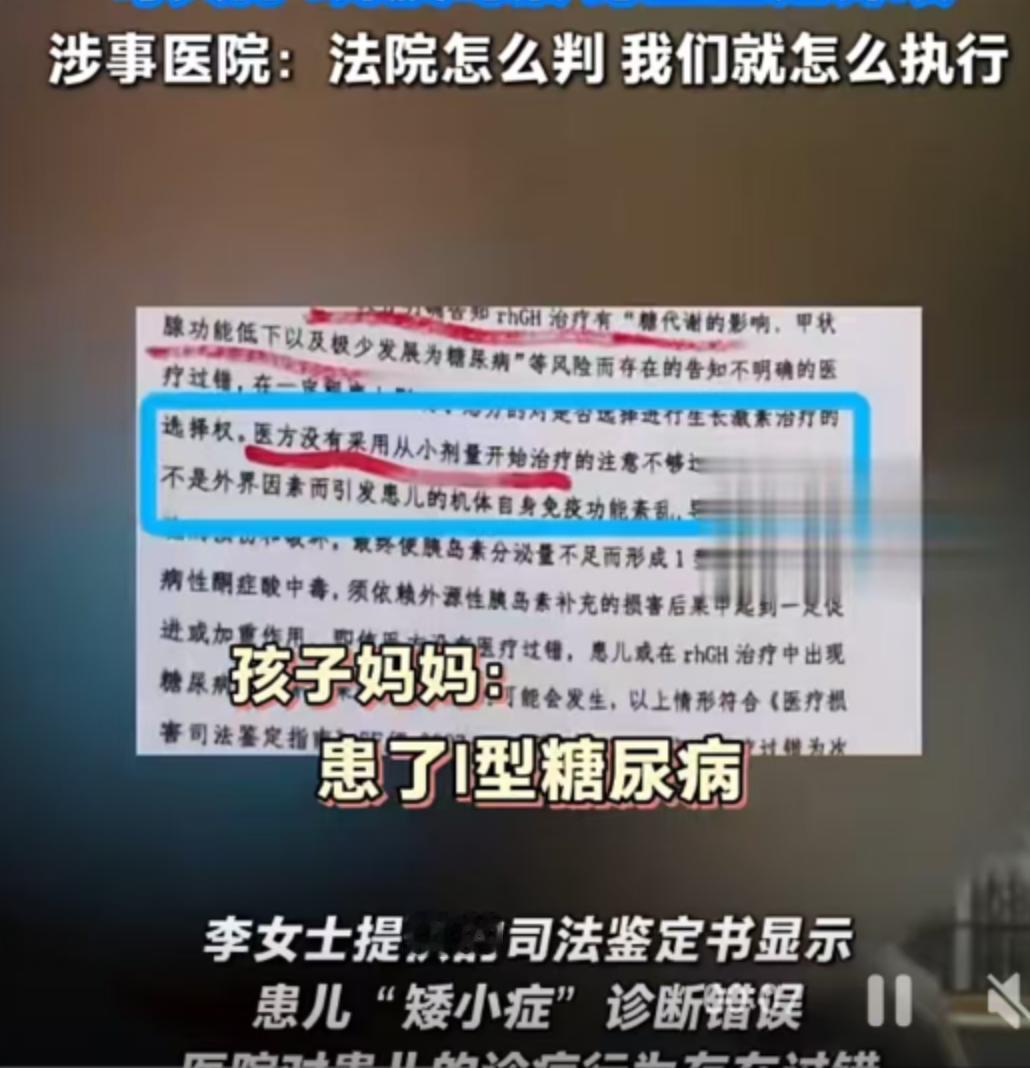

14岁,本该是阳光奔跑的年纪,河南郑州的这个男孩却躺在病床上,面对着终身注射胰岛素的命运。这一切,始于河南省儿童医院的一纸诊断——"矮小症"。 半年时间,2940针生长激素,平均每天16针。这个数字背后,是一个家庭对医院的信任,也是一个孩子承受的痛苦。直到确诊I型糖尿病,他们才惊觉,可能从一开始就走错了路。 2023年,男孩家长带着孩子来到河南省儿童医院。当时孩子身高168厘米,在同龄人中并不算特别矮小。但医院给出的诊断是"矮小症",并建议进行生长激素治疗。家长没有多想,开始了漫长的注射疗程。 每天16针是什么概念?就是孩子放学回家,写作业前要打针,吃饭前要打针,睡觉前还要打针。腹部、大腿、手臂,轮换着来。半年下来,2940个针眼,密密麻麻刻在一个14岁少年的身体上。 转折来得猝不及防。孩子开始出现多饮、多尿、体重骤降的症状。家长赶紧带孩子复查,结果如晴天霹雳——I型糖尿病。这个需要终身治疗的疾病,让整个家庭陷入绝望。 司法鉴定结果出来了:医院诊断错误,存在过错。但鉴定同时指出,医院的过错与损害后果是"次要因果关系"。这个结论让家长难以接受。他们认为,如果不是错误诊断和过度治疗,孩子根本不会得糖尿病。 百度百科对"矮小症"的定义很明确:儿童的身高低于同性别、同年龄、同种族儿童平均身高的2个标准差,每年生长速度低于5厘米。按照这个标准,168厘米的14岁男孩是否真的需要如此激进的治疗?这个问题值得深思。 家长现在的诉求很明确:要求医院承担终身治疗费用和精神损害赔偿。他们已经等了很久,法院的判决还没有下来。医院方面的回应是"承认过错但未主动协商赔偿",理由是"正走司法程序"。 当地卫健委也介入了,但处理方式是"将事件转交涉事医院处理",没有公开具体的监管措施。这种处理方式让很多网友感到不满。 在评论区,大家讨论激烈。有人说"没病别去医院,不能去医院找病生",也有人分享"我家广东那边基本都矮,男人一60左右大把的"。这些声音反映出公众对医疗诊断的担忧和对身高焦虑的反思。 这个事件暴露出几个值得注意的问题。首先是医疗诊断的准确性。生长激素不是普通药物,滥用可能导致严重后果。其次是过度医疗的问题。在追求身高的社会氛围下,一些医院可能会放宽治疗标准。最后是监管机制。当出现医疗纠纷时,如何保护患者权益,如何追究医院责任,都需要更完善的制度。 对于家长来说,这个教训是惨痛的。在给孩子做任何治疗前,一定要多问几个为什么,必要时可以寻求第二诊疗意见。对于医院来说,这个案例敲响了警钟。每一个诊断都关系到一个孩子的一生,容不得半点马虎。 目前,这个家庭还在等待法院的最终判决。无论结果如何,那个2940针的夏天,已经永远改变了一个孩子的人生轨迹。这个事件提醒我们,在医疗面前,谨慎永远比盲目更重要。 以上内容仅供参考和借鉴