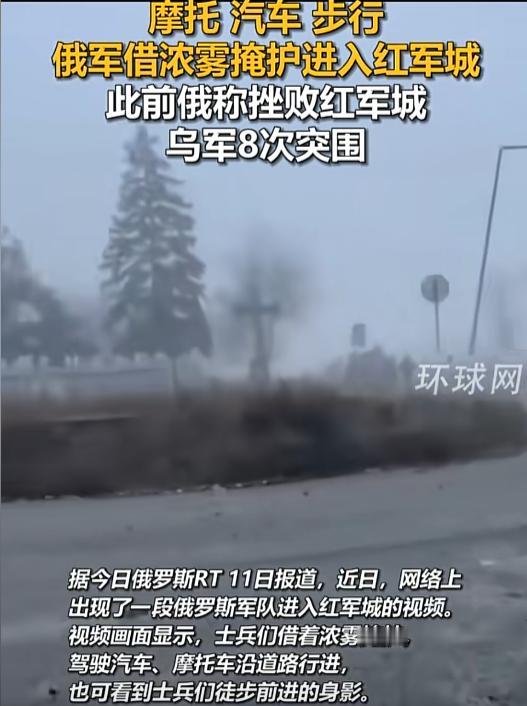

俄乌战场突然炸出大动静,顿涅茨克红军城一场大雾直接让战局反转,俄军借着这“天然伪装”,骑着摩托、开着私家车,甚至靠两条腿步行硬生生摸进了城里,乌军8次拼尽全力突围全被打退,现在七成以上城区都被俄军拿下了。 谁能想到一场能见度不足50米的大雾,居然成了俄军的“取胜关键”! (阅读前请点个赞,点个关注,主页有更多你喜欢看的内容) 因为这大雾戳中了乌军的死穴——太依赖无人机,没了“天眼”就成了睁眼瞎。 红军城作为顿涅茨克的“门户”,乌军守了大半年,全靠无人机当“哨兵”,侦察、定位、引导打击全指望它,第241国土防卫旅的无人机专家切尔尼亚夫斯基早说了,“有雾天气根本没法飞,什么都看不见”。 可11月上旬大雾锁城,乌军那些靠光学摄像头的无人机全歇了菜,就算有热成像的高级货,也被浓雾搅得探测距离从几公里缩到几十米,之前天天炸俄军装甲的“空中猎手”,也直接变成了地上的废铁。 反观俄军,早把“恶劣天气作战”练熟了,炮兵根本不在乎雾大,只要有坐标就能开火,这作战能力差的可不是一星半点。 而且俄军的突击战术更是把“轻、快、灵”玩到了极致,跟乌军的“重装笨防”形成鲜明对比。 美国媒体核实的前线视频显示,20多个俄军士兵骑着摩托、开着民用轿车,混在浓雾里沿E50公路往城里钻,车身没涂军徽,发动机声音压得极低,乌军的雷达和观察哨根本没察觉,等发现时已经摸到了城南的居民楼。 就是靠这种“轻装渗透”,一昼夜就控制了64座建筑,把乌军的防御阵地撕成了碎片。 要知道乌军在城里修了不少加固工事,交叉火力点、地下掩体看着结实,可俄军不跟你硬碰硬,雾里钻缝隙、抢节点,等乌军反应过来,已经被分割包围了,这种打法比猛冲猛打管用十倍。 乌军的突围更是透着绝望,8次冲锋全成了“送人头”,根本原因就是补给断了、指挥乱了。 泽连斯基11月初就承认,俄军在红军城的兵力是乌军的8倍,后来更曝出俄军集结了17万兵力,把城里9000多乌军堵得严严实实。 大雾一来,北部那14公里的补给走廊彻底成了“死亡通道”,俄军在公路两边埋了雷,还用无人机盯着,乌军的补给车根本进不去,投降的士兵说最后每天就100克面包,伤员没麻药只能用伏特加止疼。 想在这种情况下突围,简直是往枪口上撞,俄军早把“无人机伏击圈”布好了,高空侦察机盯着动静,地面每百米藏一架FPV无人机,乌军一露头,几分钟就被“蜂群”炸翻,第79空突旅的指挥部都被端了,旅长被俘,突围自然成了泡影。 有人说这是“运气”,可运气从来只给有准备的人。 俄军早在10月底就完成了对红军城的钳形包围,从南北两侧把口子越收越紧,防御缺口缩到800米,就等一个破局的机会。 大雾一到,立马调整战术,把重装部队藏在城外牵制,派特种分队和轻步兵渗透,这种“围点打援+精准清剿”的套路,之前在巴赫穆特就用过,早练得炉火纯青。 反观乌军,指挥系统僵化得可笑,连级行动都要等基辅总部批准,等命令传下来,俄军早占了先机,第155法械旅的豹-2坦克,明明是北约寄予厚望的重装备,最后却因为没燃料被扔在路边,连仗都没打就成了战利品。 这战局的巨大反转,更暴露了现代战争的一个真相:再先进的装备也怕“环境短板”,战术灵活比硬拼装备管用。 乌军手里的无人机、反坦克导弹都是西方援助的好东西,可到了大雾里全失了效;俄军用的摩托、私家车看着寒酸,却精准踩中了乌军的软肋。 俄罗斯国防部宣布控制城区后,美国《华盛顿邮报》都不得不承认,乌军的“坚守策略”正在造成巨大损耗,重蹈阿夫杰耶夫卡的覆辙。 这么看来,乌军输的不是装备,是对战场环境的适配能力,是战术上的僵化死板。 现在红军城的浓烟还没散,俄军已经借着这股势头,往第聂伯罗彼得罗夫斯克州推进,乌军的顿巴斯防线被撕开了大口子。 俄军能骑着摩托在雾里赢,乌军拿着豹-2却守不住城,这差距早就不是装备能补的了。 浓雾只是给了一个契机,真正决定胜负的,是俄军对战场节奏的把控、对战术的灵活调整,还有乌军指挥体系的低效、补给线的脆弱。 等雾散了,乌军的短板还在,俄军的攻势只会更猛,这场仗打到现在,谁能把环境变成优势,谁就能笑到最后。 对此你还有什么想说的?欢迎在评论区留言讨论!