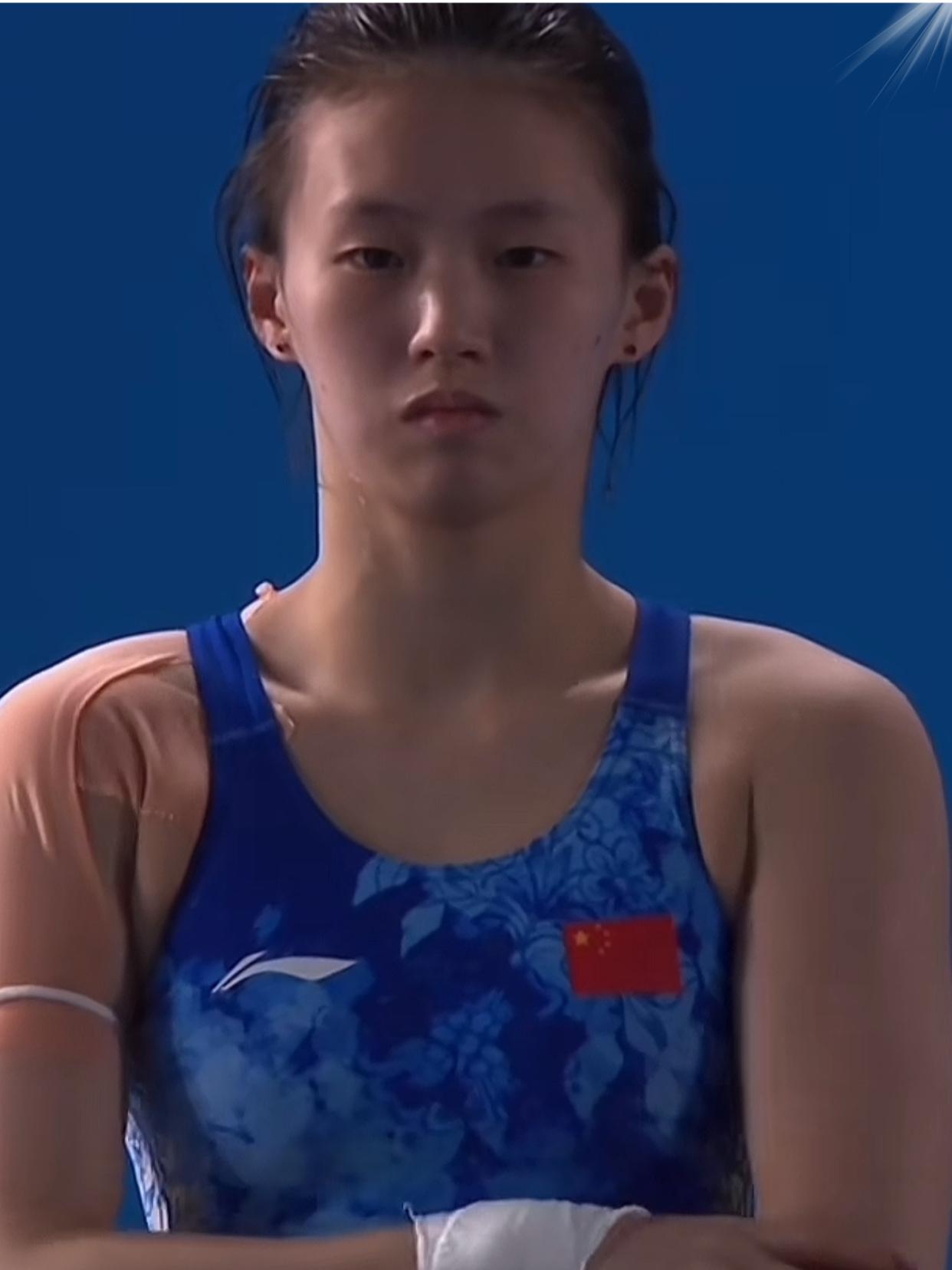

听到记者哭成那样,没人会觉得只是情绪激动。实际上,这反映出职业操守和公众期待之间的巨大裂缝。记者在采访中对一名刚刚输掉比赛的运动员用“聊家常”的语气,暗示她可能退役,却没有给出任何明确消息,反映出一种试探性的报道方式。这种做法不仅缺乏尊重,更容易引发误解。与此同时,陈芋汐夺冠后,记者表现出极度的激动,甚至哭得稀里哗啦。对比之下,公众反应很快揭示出一种偏差。运动员在比赛中带伤奋战,却被报道忽视了她们的努力和付出,只看到结果和情绪。记者想要的是热点、是话题,但忽略了职业应有的理性。 分析这事件背后,是媒体在追求话题性时,迷失了职业底线。记者更像在营造故事,而非客观报道。公众的敏感,源于对运动员付出真正的尊重和理解。运动员的伤痛、努力,不应成为被戏剧化的工具。作为公众,我们需要更成熟、更理智的报道;而作为媒体,更要记得肩上的责任。只有公平、专业、尊重每个运动员,体育才能成为真正的正能量渠道,而不是制造情绪波动的工具。 这场争议提醒我们,报道要守住底线,不能只追求热度。善待运动员,尊重事实,才是真正的体育精神。