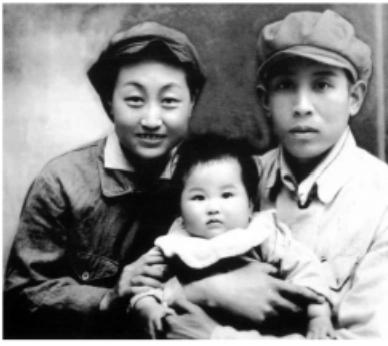

1938年,一对卧底夫妻假戏真做结为真夫妻,妻子牺牲后,丈夫始终未娶他人,谁料7年后,原本牺牲的妻子竟找上门来! 《永不消逝的电波》在央视热播时,很多观众被荧屏上假扮夫妻的地下党员感动,却少有人知道,这对角色的原型王光杰与王兰芬,在现实里书写了更动人的人生。 1938年的天津,日军铁蹄踏遍城郭,中共天津市委书记姚依林正愁眉不展。 敌占区和根据地的通信彻底断了,连洛川会议的文件都没法及时拿到,只能从日伪报纸和国民党电台里扒信息。 这时他想到了两个人,一个是清华大学电机系高材生,王光美的哥哥王光杰,北洋政府农商部总长的儿子; 另一个是17岁的河北女师附中学生王兰芬,东北官绅家庭的小姐,15岁就入了党,单线联系人是彭真的夫人张洁清。 组织上找他们谈话时,王光杰正抱着“打跑敌人再结婚”的念头,葛琛问他婚否、有对象没、有目标没,他干脆利落地答“三无”; 王兰芬本来都要去抗大分校报到,突然被告知要和陌生人扮夫妻,没谈过恋爱的姑娘当场懵了。 可姚依林一句“党员要服从组织”,两人都点了头。 第一次见面选在天津颐和园旅舍,王兰芬特意脱下学生制服换了蓝布旗袍,把辫子上的白绸花换成黑丝带,可王光杰见了还是脱口而出:“这么小!” 王兰芬看着眼前脸色苍白、头发乱得像倒伏麦子的男人,差点以为是刚从监狱里出来的,手一抖把茶水泼了一身。 姚依林赶紧打圆场,催着两人去理发,还特意嘱咐王兰芬“把辫子剪了烫卷”,又在英租界伊甸园租了小洋楼,找了位烈士家属扮婶母、带个孩子扮弟弟。 “吴厚和”和“黄慧”的四口之家就这么立起来了,连婚房都摆了两张单人床,用八仙桌和椅子划了道“黄河”分界,对外只说丈夫得了肺结核要分房睡。 每天凌晨一两点,整座城市都睡熟了,王光杰才会关紧门窗,用绒布裹住发报机电键开始工作。 三伏天里,别人在屋外摇蒲扇,他在屋里闷得浑身是汗也不敢开窗,就怕发报的噪音引来看守。 王兰芬则学着操持家务,跟房东太太拉家常,跟冀东来的地主太太聊天,隔着两条马路的亲戚家从来没去过,连家人都不知道她在哪。 安全信号是阳台的跳绳,王光杰下班回来,常看见“妻子”在阳台上蹦蹦跳跳,有时会过去帮着甩绳,两个人围着绳子转的时候,倒像寻常夫妻。 真正让感情升温的是生死考验,有天晚上外面情况不对,两人躲进旅馆,王光杰说:“如果有危险,我会牺牲自己,保住电台和你。” 王兰芬则说:“你是电台负责人,要走也是你先走。”两人谁也说服不了谁。 后来王光杰发高烧,王兰芬守了他几天几夜,他摸着额头道歉:“论年纪你是妹妹,论党龄你是姐姐。” 再后来王兰芬干脆问他:“老姚问你‘三无’的事,你为啥脸红?”王光杰憋了半天说:“因为有了你。” 1938年12月26日,组织批准他们结为真夫妻,见面时两人都没话说,还是王光杰先开口:“我可以抽烟吗?” 1939年底电台撤了,两人去了平西根据地,改名叫王士光和王新,同事们喊他们“大王”“小王”。 可1940年春天战场形势变了,两人随部队转移时走散了。 王光美托人去东北局查,查出五个叫王新的共产党人,后来竟传来王新牺牲的消息。 那时候的王士光像变了个人,从前是“又帅又酷”的名门公子,后来衣服又脏又破,饥一顿饱一顿,嘴巴裂得流血,眼窝陷得很深。 他把所有心思都扑在工作上,1946年邯郸新华广播电台接到任务,要接替撤离的延安电台播音。 没图纸没资料,他就把中波电台改成短波,用铁轨和飞机残骸做材料,自己烧瓷做绝缘件。 1947年3月29日,国民党刚宣称“攻克延安”,“XNCR”的呼号就从邯郸传了出去,国民党测向台以为在定边,派飞机炸了半天啥也没有。 王士光得了“特等功臣”奖旗,可有人给介绍对象,甚至女同事表白,他都只说“不考虑”。 革命年代有规矩,夫妻三年没音信就能再找,可他偏等。 另一边,在牡丹江的王新从报纸上看到“特等功臣王士光”的事迹,立刻动身去找。 1947年底的村口,老乡们围着看新鲜,王新看着眼前还是苍白消瘦、头发凌乱的男人,没说话。 沉默半天,王士光激动地问:“我可以抽烟吗?”从不抽烟的王新声音发颤:“也给我一支。” 这对夫妻后来相濡以沫65年,2003年王士光在北京去世,89岁的王新还守着家里的黑白合影,电视机里循环播放着两人回忆往事的视频。 很多人说他们的爱情浪漫,其实浪漫的从来不是假扮夫妻的巧合,是“个人服从组织”的信仰让他们走到一起,是生死关头的相互舍让让感情扎根,是十年离散的彼此坚守让爱意长存。 【评论区聊聊】电波会消散,岁月会流逝,可信仰打底的爱情,永远在时光里发亮。 (信源:王光美兄长爱情传奇:《永不消逝的电波》原型之一——中新网)