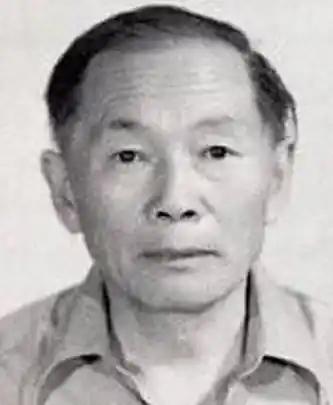

1989年的美国,几名中情局探员突然出现在一位中国老人的家门口,出示证件后,直接对老人说道:“保证提供永久居留权和高薪科学家待遇。” 中央情报局探员坐在曾肯成面前,把条件摆得明明白白:德州农工大学终身教授职位,带花园的独栋别墅,连他患红斑狼疮的女儿都能享受全免费治疗。 这些诱惑足够让任何一个学者心动,尤其那时他正为女儿的医药费四处奔波。 可曾肯成只摇了摇头,语气没半点犹豫:“学术研究咱们能合作,要我搞密码给你们服务,绝不可能。” 这事得从几个月前说起,那年1月,曾肯成受美国路易斯安那大学邀请去讲学,年底参加美国密码学大会时,随口点出了美国商用密码加密标准里的一个疏漏。 就这一句话,让美国国家安全局坐不住了,他们查来查去,认定这个来自中国的学者是个密码天才,非得把人留下不可。 先是联邦调查局的人隔三差五上门,拉着聊学术聊生活,话里话外都是劝他留在美国。 跑了十几次没结果,中央情报局才亲自出面,拿出了那套“诚意满满”的诱惑方案。 没人知道曾肯成那时心里的挣扎,女儿的病是他最大的软肋,美方偏偏戳中了这点。 但他从第一次见联邦调查局的人就明白了——这不是简单的学术交流,是策反。 他悄悄联系了在美国的中国同事,听了他们的建议后,连夜赶到路易斯安那州附近的中国驻休斯敦总领事馆,把前因后果说得一清二楚。 国内很快有了回应,外交部通知中科院,中科院马上派人赴美,陪着他办好了所有回国手续。 后来他回忆起这段经历,那15个月里,美国三大情报机构前前后后找了他20次,许的好处一次比一次多,可他心里始终有杆秤: “我是中国人,密码研究关系国家秘密,这根线绝不能松。” 这份刻在骨子里的忠诚,早在上世纪五十年代就显出来了。 曾肯成是湖南涟源人,1950年从清华大学数学系毕业,1956年去苏联科学院数学研究所留学。 没想到去了没多久,就因为言论问题被错误定为右派,要立刻回国。 那天在莫斯科火车站,月台边停着两列火车,一列往北京,一列往华沙,所有人都知道,回北京就得接受批判,去华沙或许能躲掉这场风波。 可他看着那列驶向祖国的火车,没半点犹豫就踏了上去。 后来有人问他不后悔吗?他只说了句“苟利国家生死以、岂因祸福避趋之”。 回国后,中国科大看中了他的才华,1959年把他请去数学系任教,他讲课是出了名的有意思,从不用教材,全凭一肚子学问。 他写教材更是厉害,建校初期的《微积分》《线性代数》这些讲义,全是他一支笔、一包烟,通宵达旦写出来的,最多一个星期就写完一本。 同住的青年教师史济怀说,见过厉害的,没见过这么厉害的。 1974年,中科大数学系开始搞编码研究,曾肯成这才接触到密码学。 那时候条件差,他就带着一群年轻教师和学生钻实验室,研究移位寄存器,还真搞出了不少成果。 1978年,学校直接把他从讲师提成教授,可就在他想大干一场的时候,女儿得了红斑狼疮。 为了给女儿治病,他调到北京的中科大研究生院,到处代课挣医药费,日子过得紧巴巴。 即便这样,他也没放下研究。 八十年代初,他找了吕述望、赵战生几个青年教师,凑了个“电子密钥研究小组”,家里就是办公室,困了就躺一会儿,醒了接着讨论。 1984年,研究生院成立数据与通信保护研究教育中心,也就是后来的DCS中心,他们才算有了正经的研究地方。 曾肯成带着大家没日没夜地干,1991年,DCS中心升级成信息安全国家重点实验室,1992年,他牵头的密码学研究成果拿了国家科技进步一等奖。 这份荣誉,是他和团队用无数个通宵熬出来的,也是他对国家最好的交代。 曾肯成这一辈子,最让人敬佩的不是他的天才头脑,是他心里的那杆秤。 莫斯科月台上的选择,是个人荣辱和祖国的权衡;美国情报机构面前的拒绝,是物质诱惑和国家利益的较量。 他搞密码研究,守的是国家的秘密;他站在讲台上,传的是知识更是骨气。 他是密码界的“钱学森”,他们这代知识分子,心里都装着“国之大者”,再大的诱惑也动不了心,再难的处境也磨不了志。 真正的密码,从来不是藏在算法里的玄机,而是刻在骨子里的忠诚。 曾肯成用一辈子证明,一个人的才华再高,也高不过对祖国的忠诚;一个人的成就再大,也大不过为国家做的贡献。 【评论区聊聊】这样一位有才华更有骨气的学者,值得我们永远记住。 (信源:【校史档案】第十四期:曾肯成:国家秘密的守护者——中国科学技术大学校友总会)