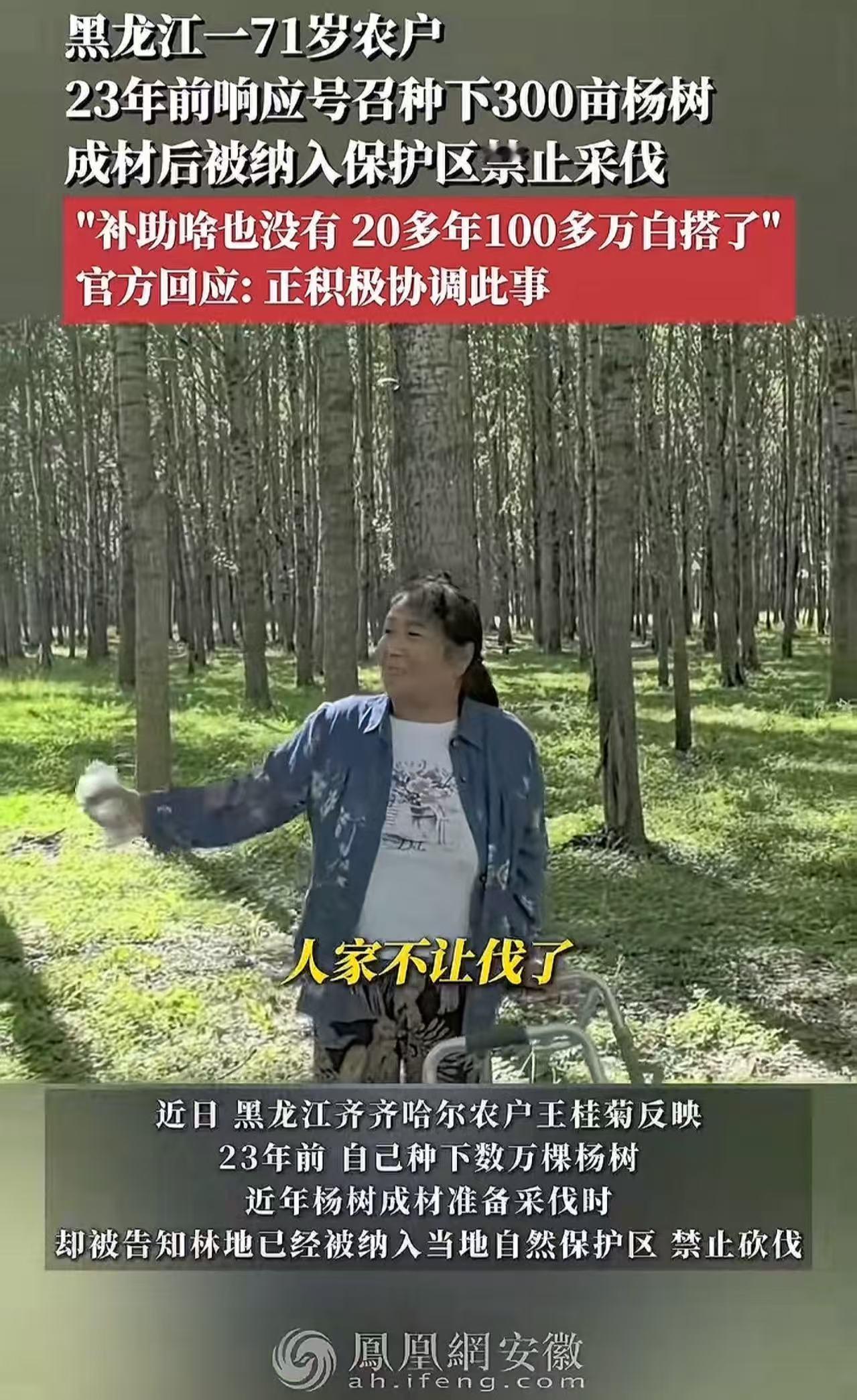

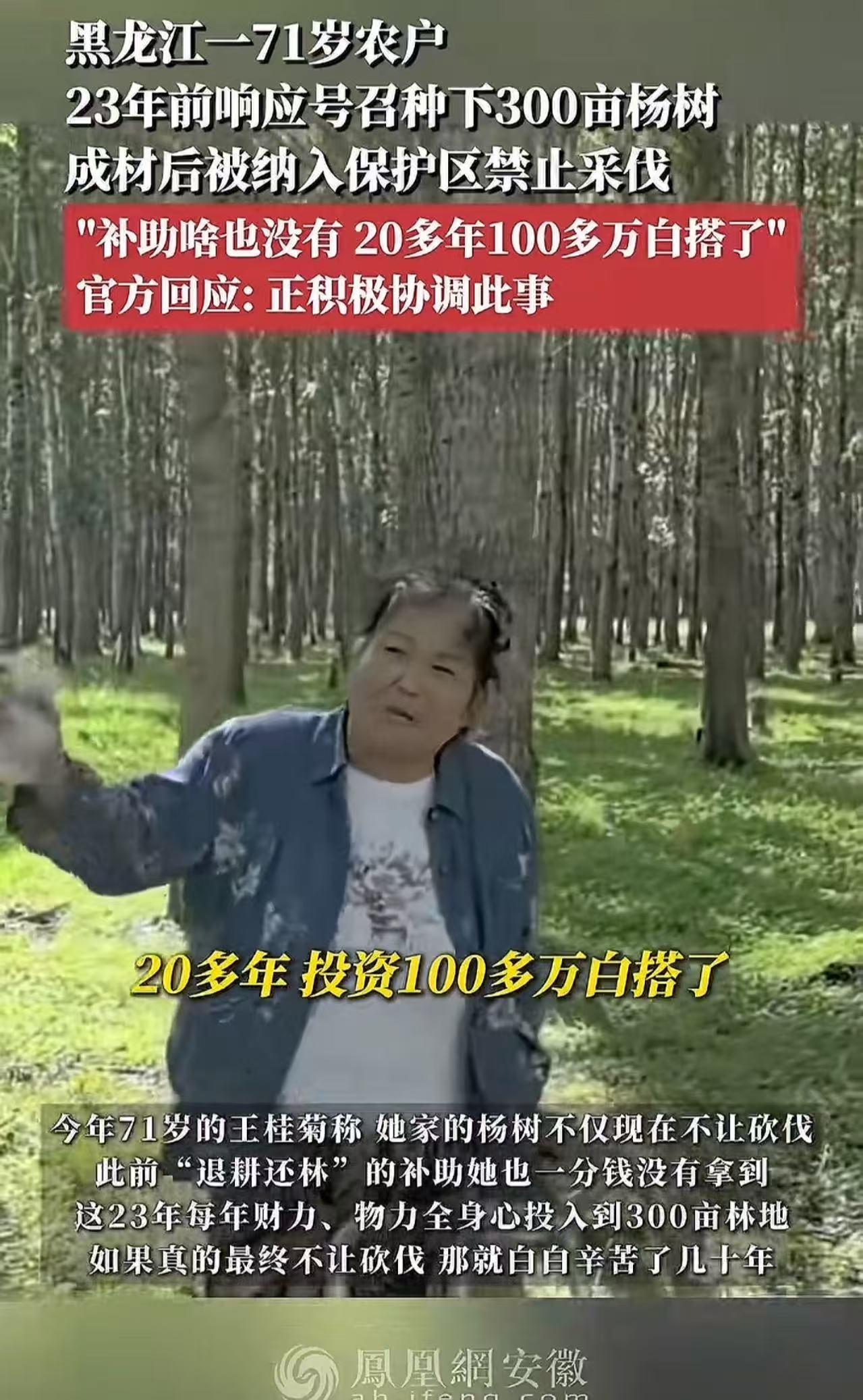

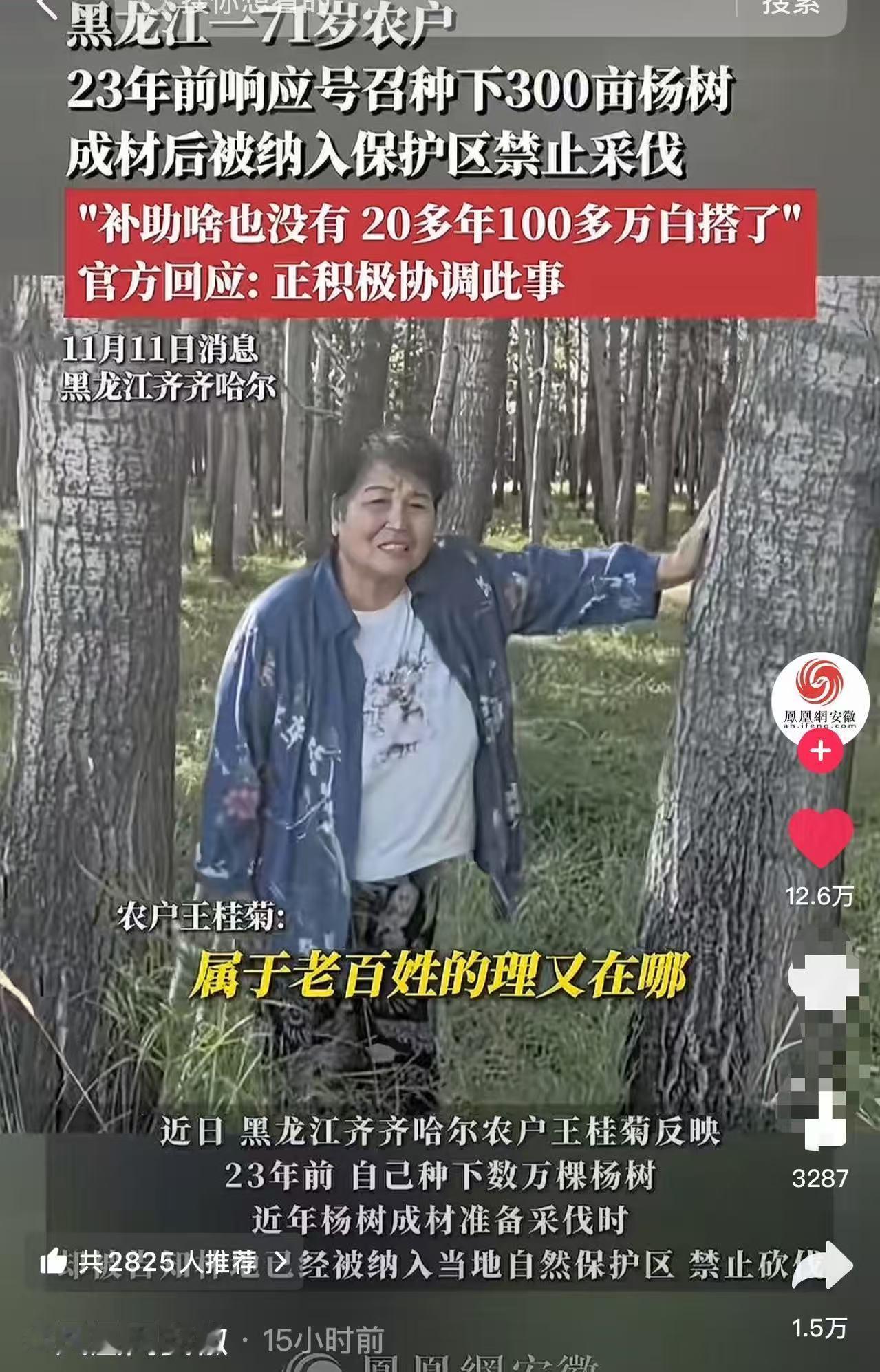

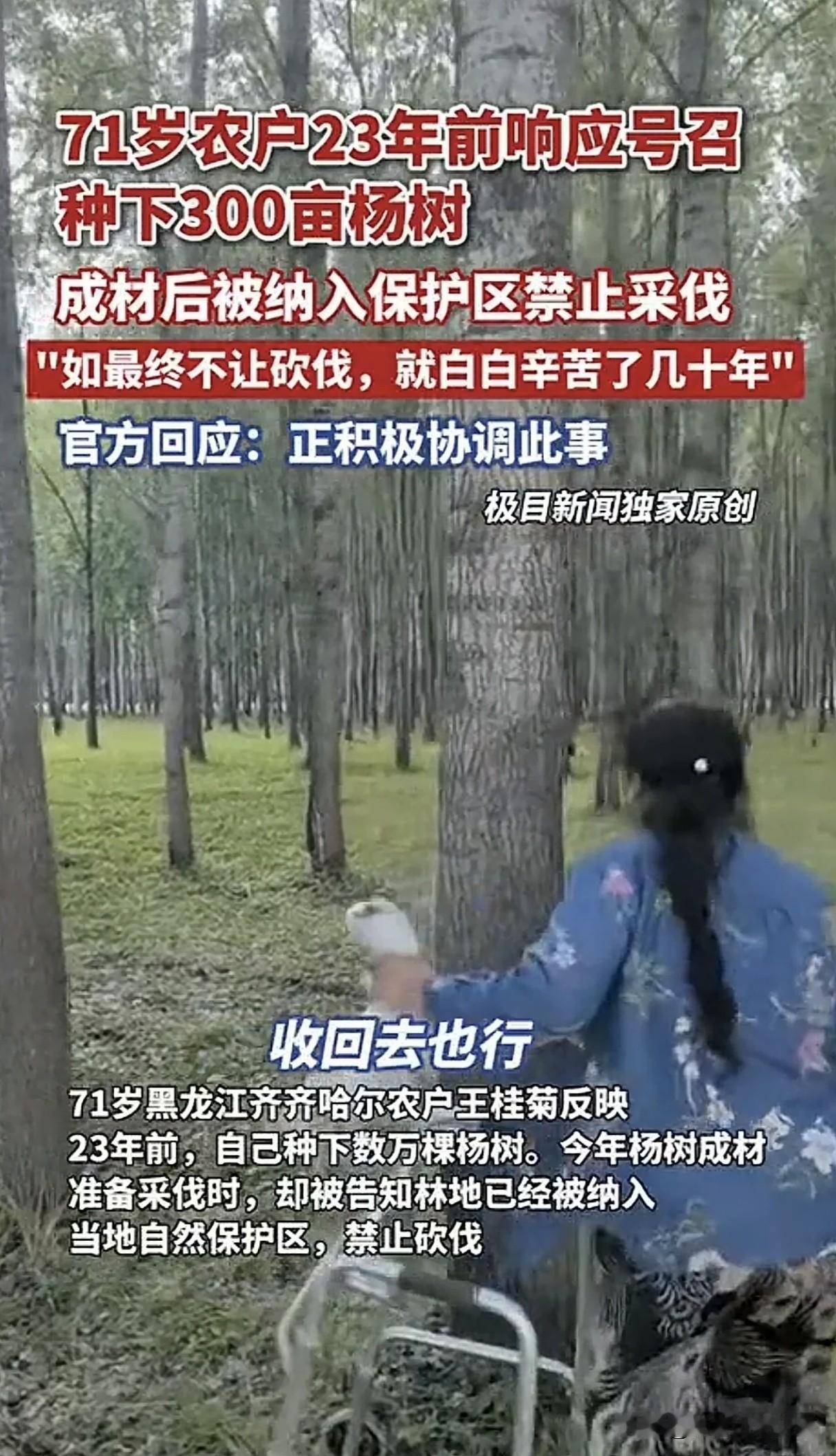

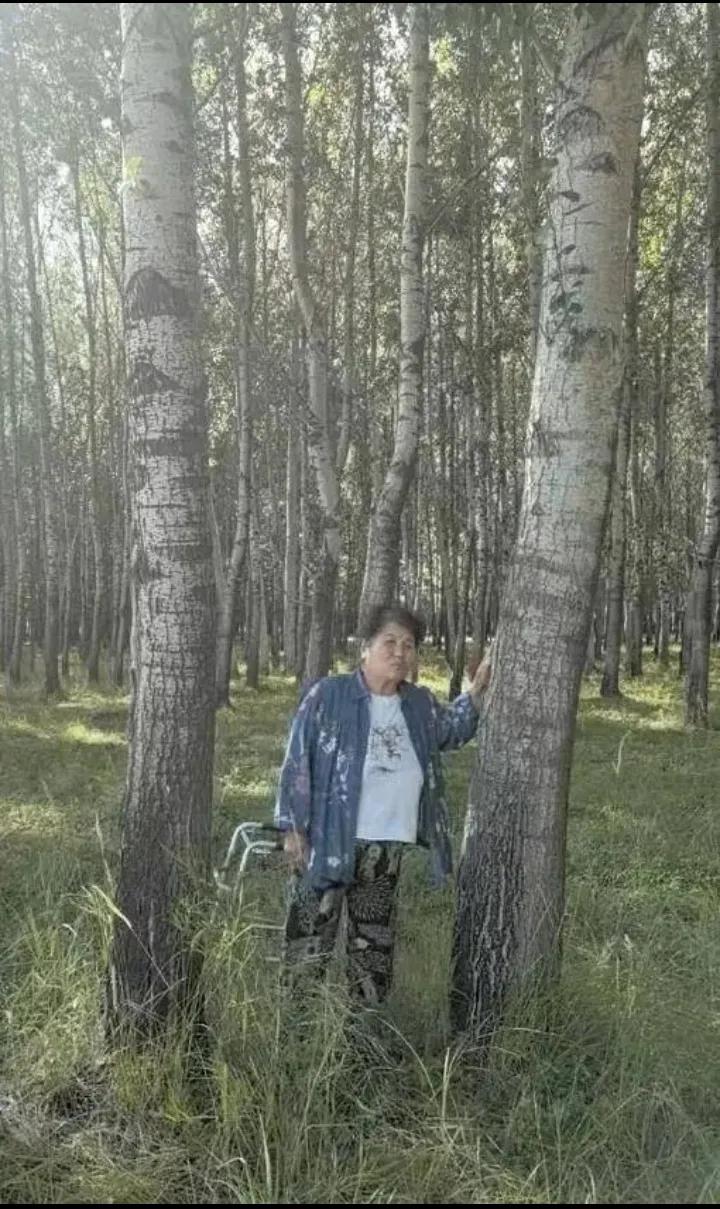

黑龙江,71岁农户23年前响应号召种下300亩杨树,成材后却被纳入保护区禁止采伐,一分补助也没有给农户!农户:“上哪里说理去!我20多年的投入,100多万白搭了!”官方回应:正积极协调此事! 71岁的王桂菊老人最近愁得睡不着觉,手里攥着那份快到期的造林合同,眼泪止不住地往下掉。23年前,她响应号召,带着全家的积蓄和后半辈子的精力种下300多亩杨树,如今树都长成了材,却被告知这片地划入了国家级自然保护区,不准采伐,连一分钱补助都没拿到。 老人逢人就念叨:“上哪里说理去!我20多年的投入,100多万全白搭了!” 这事得从2002年说起。那会儿当地号召退耕还林,王桂菊和老伴看着村里的荒地,又听说合同里写得明明白白,承包期25年,等林木成熟了,申请批准就能采伐。 老两口觉得这是件既响应政策又能给自己留条后路的好事,当即就跟富民村村委会签了合同,承包了360亩地,一门心思扑在了造林上。 为了这片林子,老两口可是下了血本。 前后投进去超过120万,那都是省吃俭用攒下的积蓄,还有向亲戚朋友借的钱。从开荒、买树苗,到浇水、施肥、防虫,夫妻俩几乎把后半辈子的精力都倾注在了这里。 春去秋来,当年的小树苗慢慢长成了参天大树,荒地变成了郁郁葱葱的林海,如今那些杨树的胸径最粗的都有40厘米,正是能采伐变现的好时候。这23年里, 合同上“林木成熟可采伐”的条款,就像一根精神支柱,支撑着老两口熬过了无数个辛苦的日夜。 可谁能想到,2024年,当女儿张丽帮母亲去办理采伐证时,等来的却是冷冰冰的拒绝。工作人员说,这片林地已经被划入了“黑龙江乌裕尔河国家级自然保护区”的缓冲区,根据《森林法》,这里禁止采伐。 这个消息像一盆冷水,把老两口23年的期待浇得透心凉。好好的林子,说不能砍就不能砍,那之前的投入、多年的辛苦,不都打了水漂吗? 更让老人心寒的是,合同上明明写着这是“退耕还林草”项目,可这么多年来,他们家从来没收到过一分钱的相关补贴。 女儿张丽去县林草局询问,得到的答复却是,这块地其实属于“三北”工程,不是退耕还林,所以没有补贴。白纸黑字的合同,竟然被一句事后的“定义”轻易否定了,这让一家人实在无法接受。 为了讨个说法,张丽带着母亲跑遍了各个相关部门,可每次都像掉进了责任迷宫,找不到一个明确的答案。 去市林草局问能不能给点补偿,工作人员说现行法规里,对“林地被划入保护区”的补偿问题没有明确规定,把责任推给了“制度空白”;张丽不甘心,想申请公开当年这块地到底是什么项目,却被县里以“涉密”和“第三方隐私”为由拒绝了,连找证据的路都被堵死了。 期间,县林草局曾提过用村集体的林权进行置换,可张丽说,这事儿从来没人当面跟她们详细沟通过,就连乡镇干部都私下里承认,不同林地的树木状况、地理位置千差万别,所谓的置换根本不现实,更像是一套应对检查的文字游戏。 就这样,一个荒诞的局面摆在了老人面前:保护区的禁伐令是板上钉钉的,自己23年的心血和100多万的损失是真金白银的,但该为这份失效的承诺负责的人,却始终模糊不清。 各个部门都在口头表示“正在研究”“积极协调”,可日子一天天过去,合同的有效期只剩下不到三年,王桂菊老人的希望也在一点点被消磨。 71岁的年纪,本该是安享晚年的时候,可她现在每天都要往林子里跑,看着那些长得枝繁叶茂的杨树,心里又疼又无奈。这些树是她和老伴一辈子的心血,如今却成了“食之无味、弃之可惜”的烫手山芋,砍不能砍,卖不能卖,连点补贴都没有。 其实大家都明白,保护生态环境是好事,“绿水青山就是金山银山”的道理谁都懂。 可守护绿水青山的成本,不该让王桂菊这样响应号召、默默付出的普通百姓独自承担。当年她是听了政府的号召才种的树,合同也是跟村委会签的,现在政策变了,林地被划入保护区,这不是老人的错,她的合法权益理应得到保障。 真正的生态文明,不光要保护河流与森林,更要保护社会最基础的契约精神,保护老百姓对公权力的信赖。希望相关部门能真正重视起来,别再用“积极协调”这样的话敷衍了事,赶紧拿出切实可行的解决方案,给王桂菊老人一个公道。毕竟,不能让老实人吃亏,不能让响应政策的人寒了心,这才是最基本的公平正义。 (来源:凤凰网)