俄罗斯高层大洗牌,外长拉夫罗夫也要“失宠”?乱成一锅粥了。2025年11月初,克里姆林宫接连传出高层异动,外长拉夫罗夫罕见缺席联邦安全会议,而国防部与国家安全委员会同步完成关键人事调整,引发外界对俄罗斯权力结构的重新审视。 俄罗斯高层这次调整来得突然,却又在意料之中。十月下旬,拉夫罗夫与美国国务卿鲁比奥通了电话,本意是敲定普京与特朗普在布达佩斯的峰会细节,谁知对方直接建议取消,峰会泡汤不说,美国紧跟着对罗斯石油和卢克石油下手,新一轮制裁直击能源命脉。这是特朗普重返白宫后首次针对这些企业的行动,俄罗斯经济压力顿时加码。 与此同时,乌克兰东部战线胶着,补给线频遭无人机干扰,前线报告显示损失不小。克里姆林宫内部,普京团队面临多重考验,从核威慑到国际峰会缺席安排,都需精细把控。米舒斯京访华归来后,直奔总统府汇报中方对全球安全的看法,特别是美国西部核设施的动向,这番情报让高层警铃大作。外部制裁升级,内部战局拖沓,俄罗斯需要一套更紧凑的响应机制,这正是人事变动爆发的土壤。拉夫罗夫的低调期正好卡在这个节点,缺席联邦安全会议时,军方和情报头头全到齐,唯独外交口子空了,这排兵布阵的意味不言而喻。 11月5日,普京亲自主持会议,议题直指美国核试验动向,官员们评估恢复本国测试的可行性,这是自1990年以来首次公开表态。拉夫罗夫作为常任成员,本该坐镇,却成了唯一缺席者,媒体捕捉到这个信号后,传闻四起。次日,G20代表团名单公布,总统办公厅副主任马克西姆·奥列什金接棒,以往三年拉夫罗夫都是普京的峰会代言人,这次换人让外交圈子炸锅。奥列什金背景是经济专家,此前在办公厅负责国际经济协调,他的上位被解读为俄罗斯在峰会中更注重经贸议题,而非纯外交博弈。 拉夫罗夫的缺席不是随意安排,据克里姆林宫说法,这是“经同意”的,但外界不买账,尤其是峰会取消后,美国制裁如期而至,罗斯石油出口管道冻结,卢克石油融资渠道收紧,这些打击让俄罗斯能源部门叫苦不迭。拉夫罗夫的电话本该化解危机,却适得其反,这让他的位置蒙上阴影。俄罗斯外交风格向来刚猛,拉夫罗夫在联合国反复强调“不停火只谈最终协议”,可现实中,俄美渠道虽未断,但对话效率低下。缺席会议的时机太巧合,正好在米舒斯京汇报访华细节后,安全会议转向核议题和后勤保障,军方将领们讨论乌克兰苏梅地区的铁路节点切断,补给效率成为焦点。拉夫罗夫的缺位,让外交与军方的协调显得生硬,这在长期对峙中是个隐患。 国防部和国家安全委员会的人事调整紧随其后,11月8日普京签署两道总统令,动作干净利落。原国防部副部长安德烈·布雷加调任联邦安全会议副秘书长,他的专长是装备采购和后勤统筹,此前主导多项军备优化项目,这次上调是将后勤经验直接嵌入高层决策。布雷加的空缺由南部军区司令亚历山大·桑奇克填补,桑奇克在前线实战经验丰富,在顿巴斯整合无人机与炮兵单位,测试出新战术,效果显著。他的升迁直指战线痛点:无人机对抗和持续作战能力。俄罗斯从2024年开始的洗牌节奏未停,高层平均年龄下降8岁,一线指挥官轮换超三成,这不是随意人事,而是针对持久战的适应。桑奇克上任后,第一项任务锁定苏梅铁路枢纽,部队通过侦察切断对方补给,磨掉其持久力。布雷加转入安全会议,推动经济、外交与国防的联动,从采购清单到国际采购的对接,都更顺畅。这样的调整体系化,普京的用人逻辑清晰:一边频繁换位注入活力,一边留住老将把关路线。拉夫罗夫虽低调,但他的联合国表态仍坚持全面协议,这两条线并行,前线压住对手,后方谈开局面。人事如棋子,位置微调后,俄罗斯的耐力测试才真正开始。外部观察者从这些变动中读出信号:克里姆林宫在为长期消耗做准备,不再寄望速胜,而是稳扎稳打,核议题作为底牌,外交作为缓冲,军方作为拳头。 这次洗牌的余波还在扩散。俄罗斯经济在制裁下韧性十足,但能源出口受阻让财政吃紧,普京团队需更精打细算。军方人事优化后,前线效率提升,南部军区重组带动整体作战模式迭代,无人机战术从顿巴斯扩展到苏梅,切后勤的精准度更高。外交层面,拉夫罗夫虽退一步,但他的重量级地位未变,G20换奥列什金后,俄罗斯在峰会中可能更侧重经贸破冰,这对冲了美方压力。克里姆林宫的澄清虽及时,可外界仍绕不开拉夫罗夫的二十年资历,他的缺席像个问号,悬在俄美关系的十字路口。俄罗斯的战略适应性在此显现,从2024年绍伊古调安全会议秘书,到别洛乌索夫空降国防部长,一系列操作清理腐败,注入经济思维,现在延续到11月,焦点在核平衡和战线优化。普京不喜速变,但战局逼人,他用人如弈棋,留老带新,保路线稳。这样的调整接地气,不搞花里胡哨,就事论事,俄罗斯在夹缝中求存,耐力成王道。外部媒体炒作失宠,可事实是权力结构在微调,适应现实,而非内斗。俄罗斯的下一步,值得持续盯紧。

忆江南

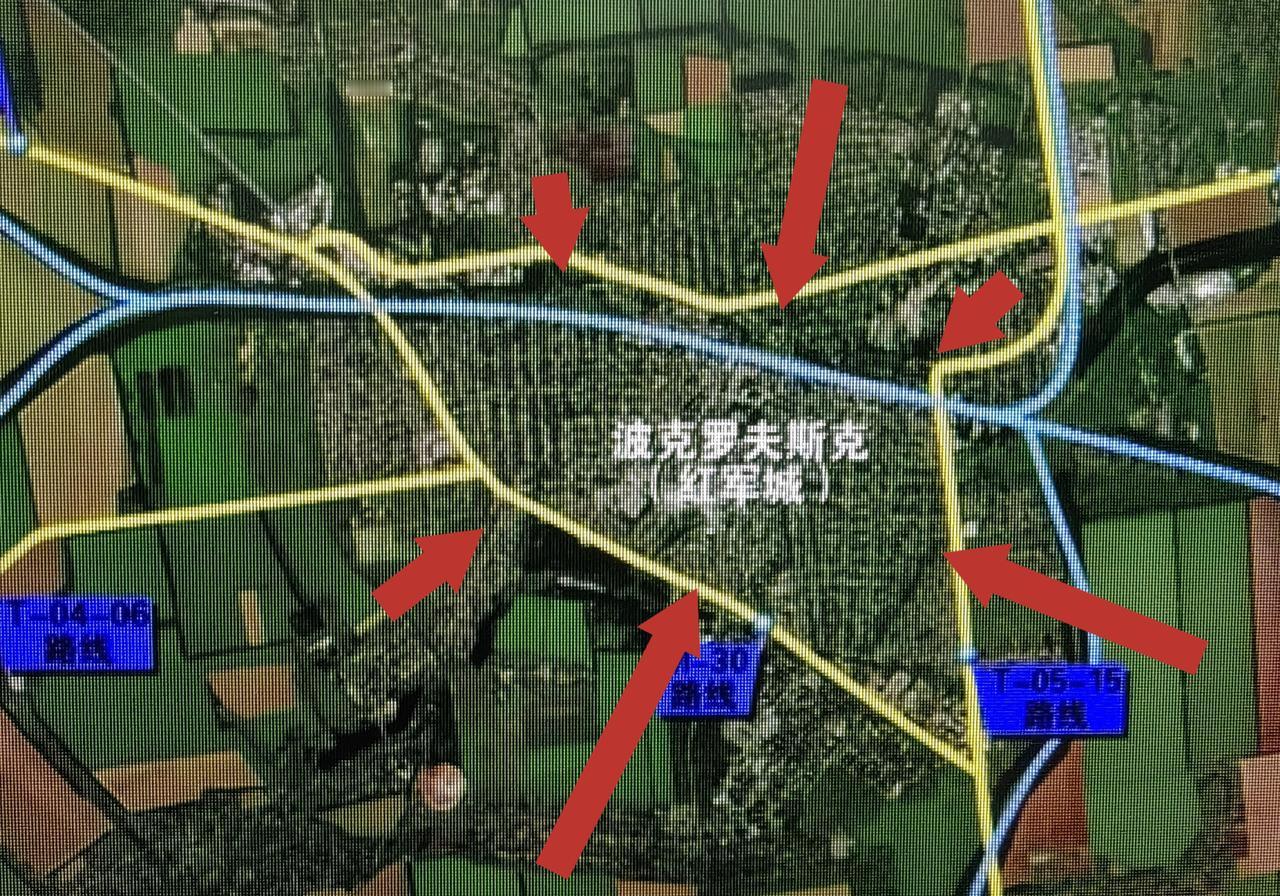

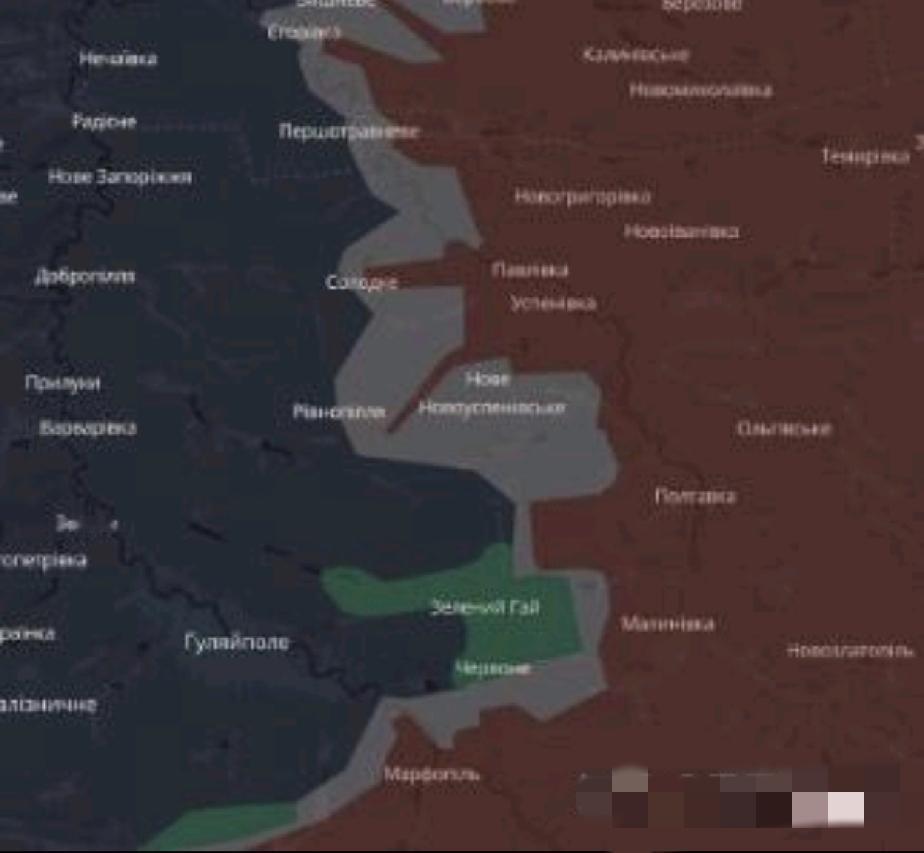

老恶棍必无善终