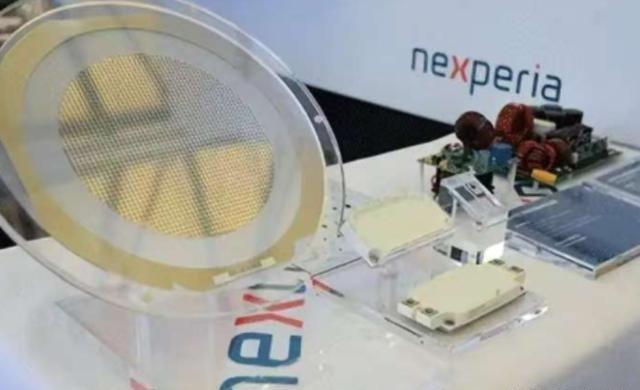

僵持一个多月后,中方恢复安世出口,但有一前提条件,荷方急求来华谈判 这场风波的引爆点,始于9月底荷兰政府的突然出手。他们以模糊的“国家安全”为借口,强行冻结了中企控股的安世资产,还直接夺走了企业控制权。 这一操作压根不是正常的市场竞争,而是用国家行政力量干预企业产权,硬生生打破了商业与政治之间的边界。 对所有海外投资的中国企业来说,这都是一记警钟:合法合规的资产,可能因为东道国的政治考量就被随意处置,国际投资的信任基础遭到了严重冲击。 面对这种越界行为,中方此前采取了出口管制等反制措施,直接让这场企业层面的纠纷,上升到了国家间的博弈。 冲突升级后,供应链和金融链瞬间变成了博弈的“主战场”。安世作为全球汽车芯片的关键供应商,中方的出口限制一出,宝马、福特等汽车巨头的生产线立刻感受到了压力。 这也让全世界看清了全球化分工下,一个关键产业链节点的重要性——捏住一个小环节,就能撬动整个行业的运转,逼着产业链上的各方重新权衡立场。 而金融链上的较量同样精彩,荷兰总部曾以“中国公司欠钱”为由断供晶圆,安世中国则直接澄清是对方拖欠10亿元货款,还果断设立独立人民币银行账户,切断了荷兰总部的现金流,让其只能靠储备维持运营。 这波釜底抽薪的操作,也让大家看到了现代企业博弈中“钱袋子”的重要性。 僵持一个多月后,局势开始朝着谈判方向倾斜。荷兰方面显然扛不住了,产业链中断带来的损失持续扩大,潜在的税收流失也让当地政府坐不住,主动提出要来华谈判。 而中方此时选择恢复部分出口,并非无条件妥协,而是附加了“仅限民用”的明确前提。 这个条件看似简单,实则暗藏深意:一方面是展现谈判诚意,给对方一个台阶;另一方面也是一种精细化管控,表明中方保留随时调整政策的权力,确保后续谈判中对方能尊重约定,不会再出现随意越界的行为。 中方的态度很明确,口头表态远远不够,荷兰方面必须拿出建设性的具体方案。这次谈判的核心,早已不只是拿回安世的控制权那么简单。 中方更希望借着这个机会,为未来的海外投资立下明确规则:东道国不能随意以“国家安全”为借口,侵犯企业的合法产权;一旦发生类似纠纷,要有公平合理的解决机制; 同时,荷兰方面还需要赔偿此前造成的经济损失,澄清不实指控,并保证不再出现类似的越界操作,甚至可能需要正式道歉,这些都将是谈判桌上的重要议题。 安世风波的发展,让我们看清了现代博弈的真实面貌:商业竞争早已不再局限于市场层面,而是渗透到了政治、供应链、金融等多个维度。 企业要在海外立足,不仅要懂市场规律,还要应对复杂的地缘政治风险;国家间的较量,也不再是单纯的实力比拼,而是深入到产业链、金融链的每一个毛细血管。 这场博弈的结局,不仅会影响安世半导体一家企业的命运,更将深刻影响全球高科技产业的布局,以及本就脆弱的国际投资信任体系。