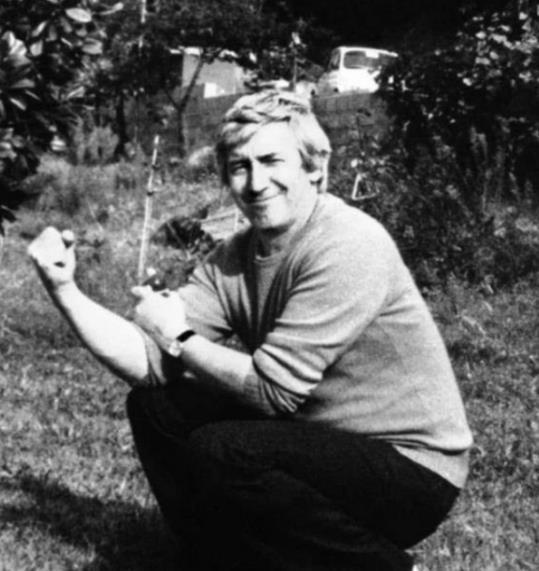

1978年,保加利亚作家马尔科夫正在逛街,突然感到大腿一阵刺痛,他不以为然,几天后,他开始全身红疹、高烧不退,没过几天便在痛苦中死去。[给你小心心] 那天下午,伦敦滑铁卢桥上人来人往,保加利亚流亡作家格奥尔基·马尔科夫突然感到大腿后部一阵尖锐刺痛,转身看见一个手持雨伞的高大男子。 对方用带着东欧口音的英语说了声“抱歉”,随即快步消失在人群中。 马尔科夫看了眼腿部,只有一个微小红点,他继续赶往BBC办公室工作,并未多想。 几小时后,刺痛处开始红肿发热,当晚他突发高烧,体温持续攀升至40度,医生始终无法确诊病因,三天后,这位49岁的作家不幸离世。 尸检揭开了惊人真相:在他大腿皮下发现一颗直径仅1.52毫米的金属珠,内部含有致命蓖麻毒素。 专家推测,这颗毒珠通过特制雨伞发射,外层糖衣在体温作用下融化,毒素缓慢释放,0.2毫克的剂量就足以夺去生命。 马尔科夫曾是保加利亚文坛耀眼的明星,他的小说《男人》荣获国家大奖,为他带来声誉和特权,但逐渐地,他无法忍受创作上的限制。 作品屡遭审查后,他于1969年借探亲之名离开祖国,最终选择流亡伦敦。 在BBC和自由欧洲电台工作期间,马尔科夫主持的《失神的报告》节目持续批评保加利亚当局。 他直言领导人日夫科夫生活奢靡、任人唯亲,这些言论使他被列为“最危险的国家公敌”。 保加利亚情报机构曾两次试图毒杀他未果,1978年,他们与克格勃合作,获得了特制雨伞枪这一致命武器。 执行任务的刺客代号“皮卡迪利”,真名古利诺,原是一名因走私被捕的意大利裔丹麦人,被迫成为特工。 选择9月7日行动并非偶然,这天正是日夫科夫的生日,暗杀由保加利亚内政部副部长亲自指挥,耗资约五万英镑。 古利诺完成任务后,被授予两枚奖章,继续为情报机构服务。 英国警方展开大规模调查却无功而返。 直到东欧剧变后,记者赫里斯托夫历经六年努力,获得97份解密档案,在2008年马尔科夫遇刺30周年时出版了完整调查报告。 调查报告显示,古利诺在1993年曾被丹麦警方询问,但因证据不足获释后消失。 2013年,记者在奥地利小城维尔斯发现了他,这位66岁的老人以古董商身份隐居,拒绝谈论往事。 更具戏剧性的是,根据保加利亚法律,刑事案件诉讼时效为30年。 2008年9月11日,此案正式超过追诉期限,成为永远的悬案,古利诺可能永远不会受到法律审判。 如今,马尔科夫的墓碑上刻着“为了自由”的字样,而古利诺则隐姓埋名度过余生。 这起冷战时期的著名暗杀,不仅揭示了那个时代的政治矛盾,也展现了权力如何用极端手段压制异见声音。 看了马尔科夫被雨伞刺杀的这个陈年旧案,真是感慨万千,网友们也炸开了锅,说什么的都有。 “这才是真正的‘黑科技’啊,铂铱合金小球、蓖麻毒素、体温熔蜡延时释放,这脑洞和工艺,绝了!” “这剧情,连007编剧都不敢这么写,结果在冷战时期真实上演了。” “据说东欧剧变后,在保加利亚内政部还发现了一堆这种特制雨伞枪,想想都后背发凉。” “一个才华横溢的作家,最后竟然以这种方式告别世界,真是时代的悲剧。” “他本来在国内是作协的红人,待遇优厚,就为了说真话、追求创作自由,毅然流亡,最终殉道,这份勇气令人敬佩。” “这就是冷战的缩影啊,两个阵营暗地里的较量,真相往往就成了牺牲品。” “历史有时候就是这么无奈,明明大家都知道是谁干的,是怎么回事,但就是没办法讨回公道。” “或许这就是历史的复杂性吧,总有阳光照不到的角落。” 如果马尔科夫没有选择公开批评,而是保持沉默,你觉得他的个人命运乃至历史的进程,会发生大的改变吗?欢迎在评论区分享你的真实想法。 信息来源:《保加利亚名记者揭秘"雨伞谋杀案"》·中国青年报·2008年10月1日