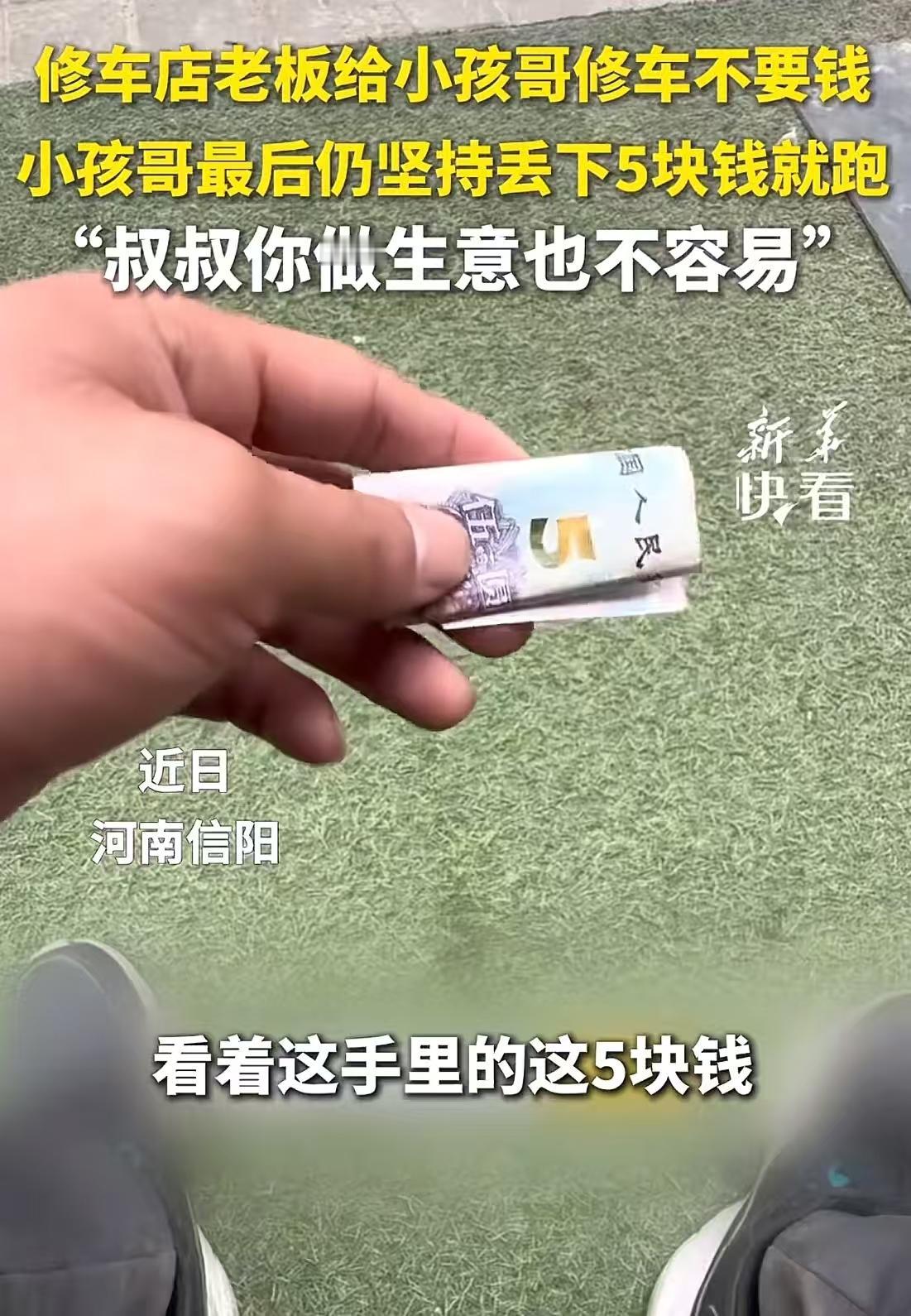

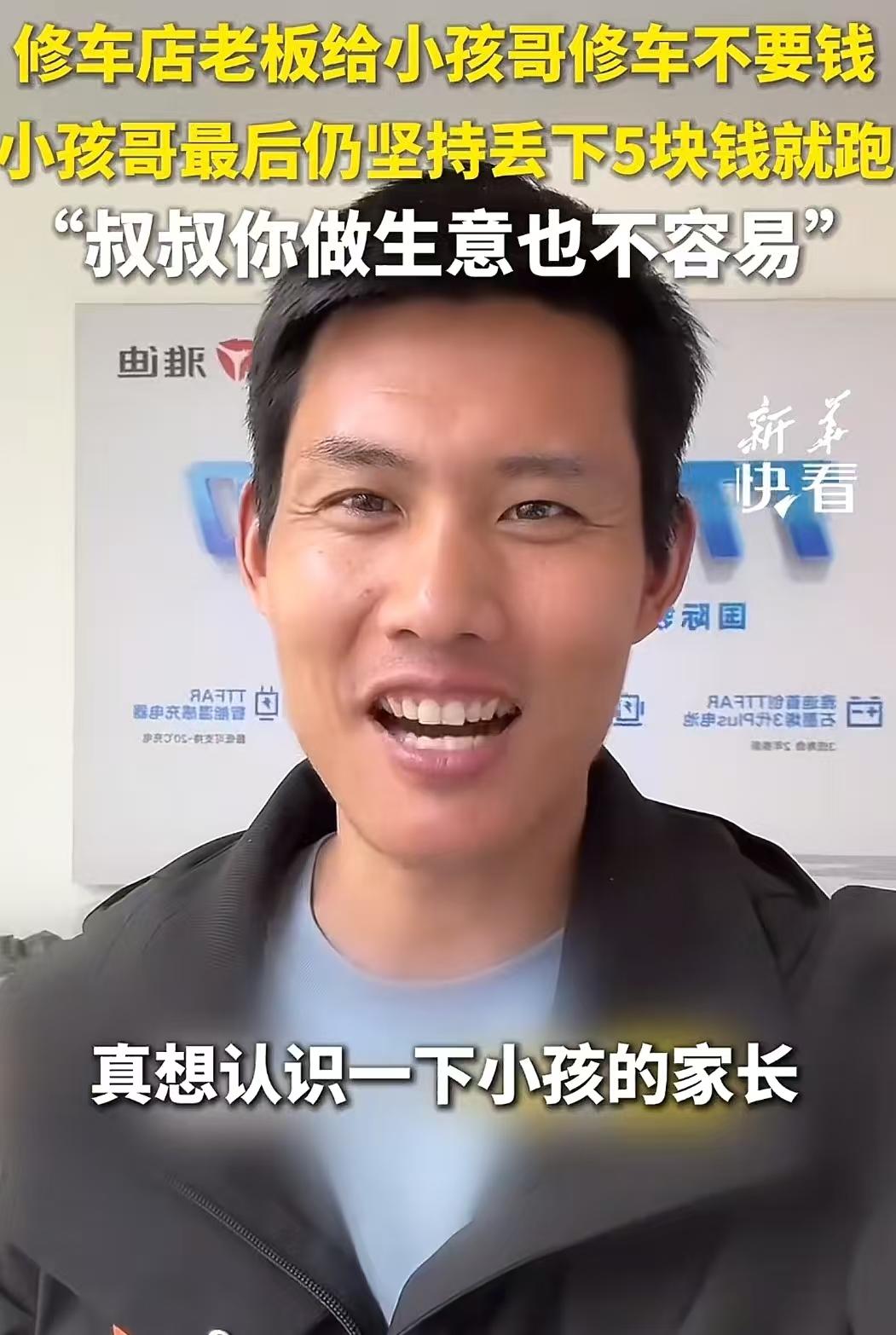

“到底什么样的家长,能教出这样的孩子?”修车店老板给小孩哥修车不要钱,小孩哥却仍然坚持丢下5块钱就跑!孩子:“叔叔,我身上只有5块钱,都给你了,你做生意也不容易!” 一个背着书包的学生,骑着电动车匆匆路过,车把手松了,晃悠悠的实在危险。他先找了一家修车店,老板瞥了一眼,开口就要十五块。孩子下意识摸了摸口袋,钱不够,只好略带窘迫地作罢。这便是最直接的商业逻辑:明码标价,等价交换,没有足够的钱,就没有对应的服务。没什么对错,却少了几分人情的温度。 好在,不远处还有另一家修车铺。老板是个中年人,看到孩子背上沉甸甸的书包,还有脸上藏不住的焦急,心先软了。他没提钱,甚至没多问一句,拿起工具就动手,三下五除二就把松动的车把手拧紧加固,动作麻利得像在处理自家的事。 “好了,赶紧回家写作业吧,别耽误了功课。”老板摆摆手,语气里满是朴实的关切。 按常理说,故事到这里就该画上句号,善良的老板,懂事的学生,一次不求回报的善举,足以温暖一个傍晚。可那个孩子,却没有心安理得地转身就走。 当老板说“分文不取”时,他愣了一下,脸上满是惊讶,反复确认了两遍:“真的不要钱吗?”得到肯定的答复后,他沉默了几秒,从口袋里掏出了一张被攥得皱巴巴、边角都有些磨损的五元纸币。 “您做生意也不容易,不能让您白干。”这句话说得轻声,却像一颗小石子,瞬间打破了“施予”与“接受”的单向关系。这五块钱,数额不大,甚至不够第一家店要价的零头,却早已超越了货币本身的价值。它不是购买服务的费用,而是一个孩子在接受善意时,不愿丢掉自己尊严的坚持,是体谅他人劳动、懂得感恩的直接证明。 更让人动容的,是孩子接下来的动作。 他知道老板大概率不会收下这五块钱,没有硬塞,只是趁着老板转身收拾工具的间隙,悄悄把钱平铺在旁边的凳子上,摆放得整整齐齐。 然后拉上同行的同学,跨上电动车,飞快地消失在了渐浓的夜色里。没有多余的客套,没有刻意的表现,却把“教养”二字,刻进了每个细节里。 老板转身发现凳子上的五元钱时,孩子早已没了踪影。 他拿着那张皱巴巴的纸币,心里像被什么东西撞了一下,久久无法平静。他说,修个车花不了几分钟,本就是顺手帮忙,可孩子的举动,却让他觉得这份“顺手”变得无比珍贵。 后来他把这件事发到网上,不是为了炫耀自己的善举,而是真心想找到这对孩子的父母,由衷地赞叹一句:“你们是怎么教出这么棒的孩子的?” 这张五元钱的故事,像一颗石子投进湖心,很快激起了漫天涟漪。 我们见多了“理所当然”的索取,见多了“斤斤计较”的算计,却忘了,人与人之间除了交易,还有体谅与尊重。老板的“予”是心甘情愿,孩子的“报”是发自内心,这种双向奔赴的真诚,才是人间最动人的风景。 那张被静静放在凳子上的五元钱,最终成了一个沉甸甸的价值符号。 它无声地映照出第一家店的商业冷漠,却没有批判,只是用一种温柔的方式,唤醒了无数人内心对真诚与纯真的渴望。它告诉我们,善良从来不是单向的施舍,也不是无底线的妥协,而是一种需要勇气去选择、需要尊重去回应的力量。老板选择善良,是因为他愿意相信人间的美好;孩子回应善良,是因为他懂得珍惜这份温暖。 有人说,这孩子的教养,是刻在骨子里的。这份教养,不是父母教的客套话,不是书本里的大道理,而是在日常点滴中学会的体谅他人、尊重劳动、坚守尊严。 他知道老板赚钱不易,不愿占人便宜;他懂得接受善意时要有回应,不能心安理得地索取;他更明白,哪怕只有五元钱,也要用自己的方式,维护彼此的体面。这份通透与懂事,比任何昂贵的礼物都更显珍贵。 如今,我们总在感叹世风日下,抱怨人心不古,可这个五元钱的故事却告诉我们:善良从未缺席,教养依然存在。它可能藏在街角的修车铺里,藏在一个孩子皱巴巴的纸币里,藏在你我不经意的举手投足间。 它不需要惊天动地,不需要轰轰烈烈,只要你愿意多一份体谅,多一份尊重,多一份真诚,就能让温暖在人与人之间传递。 这张五元钱,最终或许会被老板花掉,或许会被珍藏,但它带来的影响,却远远没有结束。 当善意被尊重,当教养被看见,当人与人之间多一份双向奔赴的真诚,这个世界,一定会变得更加温暖、更加美好。而这份温暖,从来都不是某个人的专属,而是我们每一个人,都能在微小的善举中,继续传递下去的人间微光。 (来源:新华社)