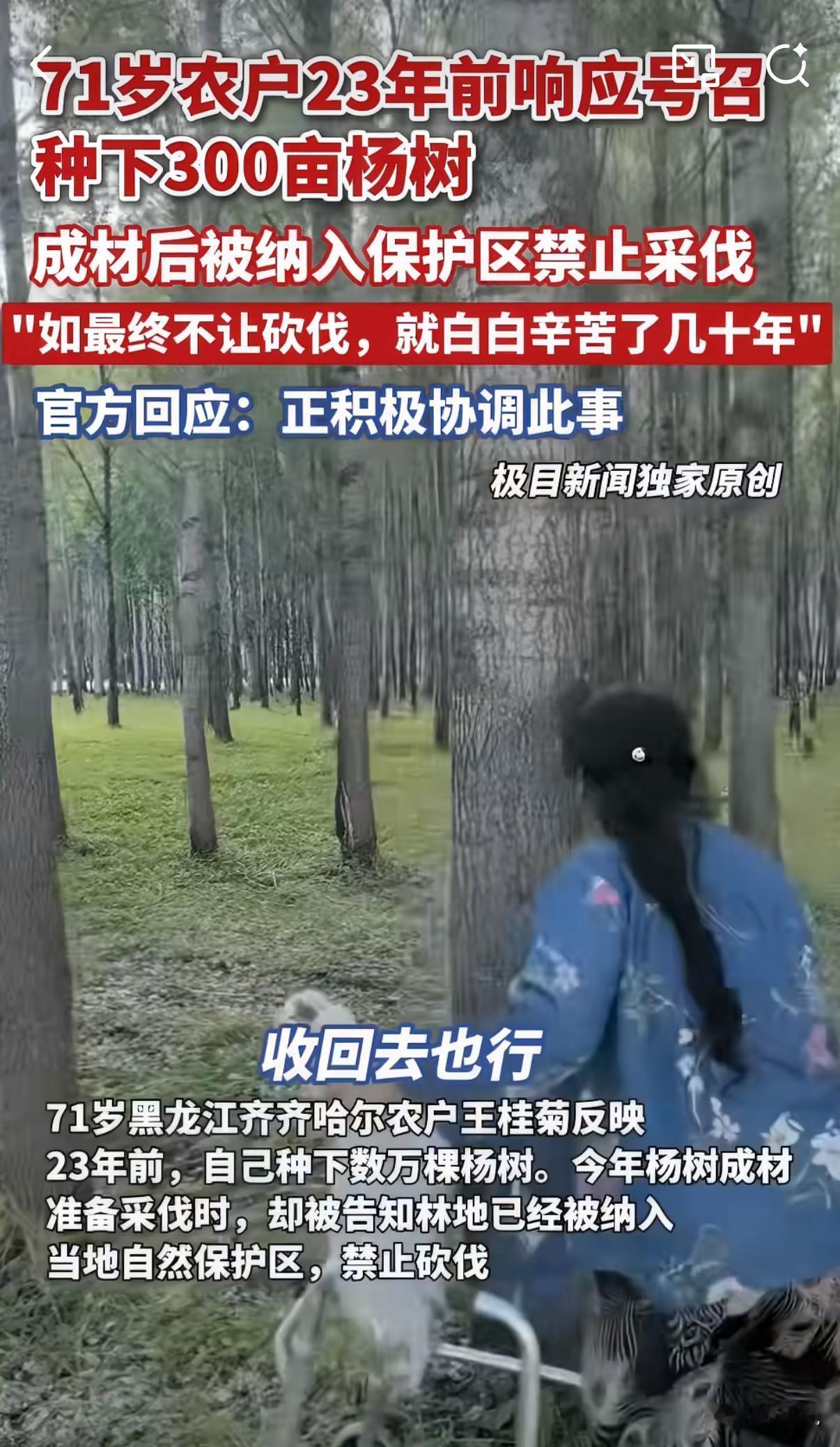

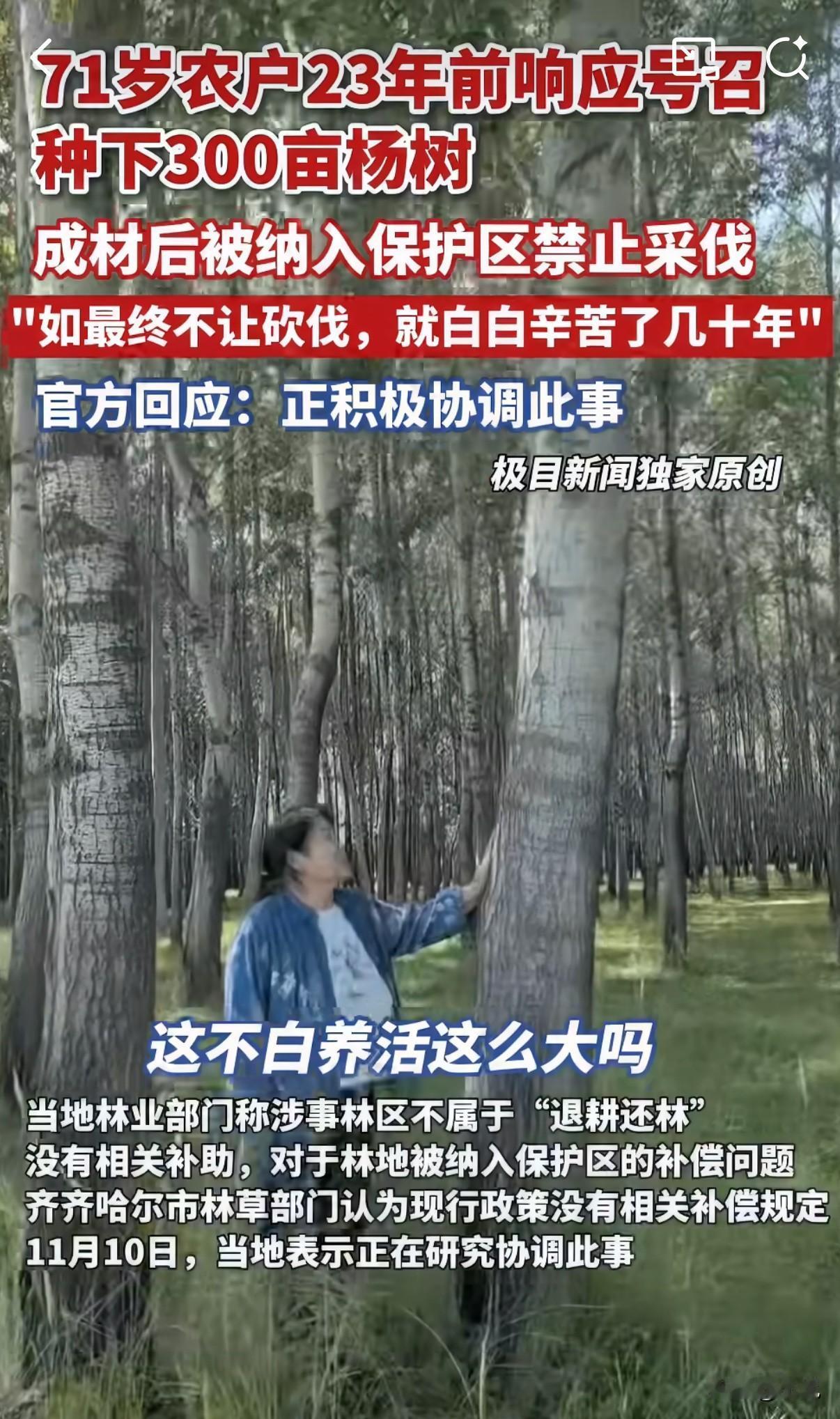

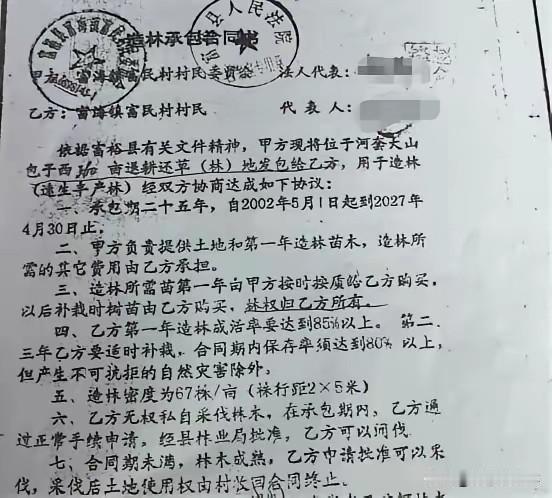

黑龙江齐齐哈尔一位71岁的老农户,23年前种下的3万多棵杨树,现在不让砍了。 这些树是她2002年响应号召种下的,整整305.5亩。当年签的《造林承包合同》上清清楚楚写着“林木成熟后可以申请采伐”。 王桂菊的女儿张丽说起这事很无奈:“父亲早逝,这二十多年全是母亲一个人打理这片林子。” 如今这些杨树长得正好,胸径都在20-40厘米之间,正是最佳采伐期。但去年12月,保护区管护中心发来通知:林地已划入自然保护区缓冲区,禁止采伐。 矛盾就在这里:种树时这里不是保护区,合同也允许采伐;现在树长大了,政策变了,却不能采了。 王桂菊还提到,她从来没拿到过退耕还林补助。林业部门解释:这块地属于“三北”工程造林地,不属于“退耕还林”项目。 当地林草部门回应:现行政策对这种情况没有补偿规定。 不过转机似乎来了。当地政府表示正在研究协调此事。 站在农户角度想:二十三年投入,就等着树木成材这一天。现在政策变化让期望落空,确实难以接受。 从保护环境角度看,划定保护区是为了生态保护,大家都理解。 关键在于如何平衡两者关系。种树时鼓励,成材时保护,政策衔接需要更顺畅。 好在当地已经开始重视这件事。希望能在保护生态的同时,也给辛勤付出二十三年的老农户一个妥善解决方案。 毕竟,诚信和公平同样重要。

来来

可申请采伐,是不是有可能申请不通过呢?