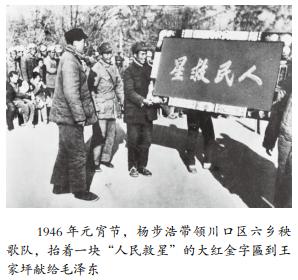

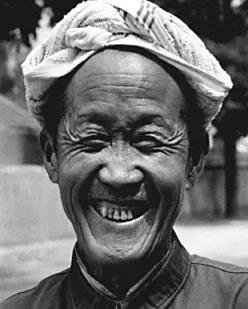

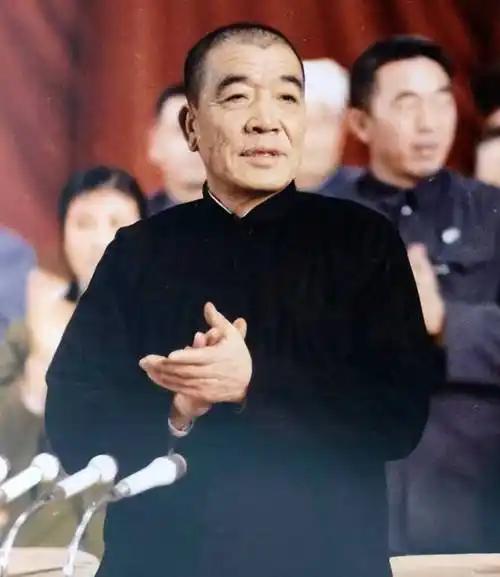

1976年,他成为毛主席的守灵人之一,却在十个月后意外追随主席而去。 1905年,杨步浩生于陕西横山一个贫苦农家,十岁就给地主扛活混口饭吃,1929年陕北大旱,庄稼颗粒无收,他带着全家逃荒到延安县碾庄乡石家畔村。 逃荒路上,父亲和两个女儿先后饿死,为葬父欠下的驴打滚债,把一家人逼到了绝境,他日夜盼着能有救星来。 1935年,共产党和红军到了陕北,毛主席也进驻陕北,杨步浩的苦日子终于熬出了头:土改时分了窑洞,旧债全免,还分到八十垧山地。 攥着地契的他整夜难眠,把地里的活儿当命干,天不亮下地,天黑才归家,精耕细作下,每垧地都比旁人多收两斗粮。 1943年,他凭着实打实的庄稼活,成了延安县劳动模范。 那年正月十五,杨步浩去南泥湾慰劳三五九旅,王震旅长说毛主席和朱总司令也有生产任务,跟战士们一起开荒。 他心里一紧:领袖们为百姓操碎了心,哪能再分心种地?当即向县政府提出替毛主席代耕。 这份诚心打动了各级,毛主席也点头同意。代耕时他拼了命地干,白天泡在地里,晚上打着火把接着忙活。 夏收一结束,他赶着三头毛驴,驮着三百多斤扬净晒干的新麦,亲自送到中央办公厅。 毛主席特意会见他,杨步浩抹着泪说:“吃米不忘种谷人,好日子全靠您和共产党!” 毛主席握着他的手夸:“这才是无产阶级闹革命呀!” 此后两人成了比亲戚还亲的朋友,杨步浩特意种毛主席爱吃的辣椒,常送去不说,赶上饭点就一起吃家常饭。 翻身的杨步浩没忘乡亲,常说“一人富不算富”,他领着大伙儿搞变工互助,天旱就带头打井,教文盲认字,收留难民。 在他带动下,川口区六乡成了模范乡,1945年陕甘宁边区群英会上,他被评为甲等劳动英雄。 这年他四十岁生日,七个村两百多乡亲来祝贺,他穿新衣服站在门口迎客。 中午,毛主席和朱德派专人骑马送来绣着“与民同寿”的大红寿幛,杨步浩捧着寿幛激动得话都说不连贯,反复念叨:“领袖们那么忙,还记着我这个农民!” 1946年春节,杨步浩和乡亲们商量给毛主席送块匾,大伙儿都说共产党是救星,就定了“人民救星”四个大字。 他牵头找工匠凿匾,又跑到延安城请书法家毕光斗题字,忙活数日,一块五尺长的金字匾终于做成。 正月十五,他领着六乡秧歌队吹吹打打,从边区政府扭到王家坪。 毛主席出门迎接,攥着他的手到平场上,杨步浩举着匾说:“您是人民的大救星,这是乡亲们的心意!” 毛主席笑着接过:“六乡乡亲跟中央像亲戚,感谢大伙儿惦记!” 不久内战爆发,胡宗南大军逼近边区,杨步浩领着乡亲提早交公粮,大人小孩齐动手,四天就做完军鞋,青壮年全参加民兵。 他想出地窖藏粮的法子:谷草围窖、谷叶垫底,封盖黄土后粮食两年不霉,毛主席听了很高兴,让他去边区治安保卫会讲经验。 恰逢中外记者来访,毛主席让他去回应。 他直言:“胡儿子敢来,咱全边区男女老少齐武装,来一个灭一个!”毛主席夸他“长了边区志气,灭了敌人威风”。 新中国成立后,毛主席进了北京,两人情谊未断,1952年,杨步浩作为老区代表赴京参观国营农场,写信请求见毛主席。 没几天,他就被接到中南海,毛主席拉着他的手问延安的变化、乡亲们的生计,还托他给老区人民带好。 临走时,送了一身新灰布棉衣,把路费备得妥妥当当。 1961年困难时期,毛主席还惦记着他,托人捎来白糖和酒,杨步浩见物思人,写信求见,毛主席很快回信同意。 十月一日,天安门城楼上,毛主席拉着他向外国友人介绍,两人聊了许久。 1975年听说毛主席、周恩来病重,他急着进京探望,因领袖住院不便见面,毛主席便托朱德、王震代为接待。 两位老革命家陪他长谈合影,还在他笔记本上题词,叮嘱他传承延安精神。 1976年毛主席逝世,杨步浩哭哑了嗓子,眼睛肿得像桃。 他作为老区代表进京吊唁,走到水晶棺前,一下子扑上去痛哭,满肚子话都堵在喉咙里。 1977年7月6日,恰逢朱老总逝世一周年,延河爆发百年不遇的洪水,杨步浩和老伴、儿媳、一个孙子不幸遇难。 乡亲们叹息:“是延安的老朋友们喊他去叙旧了。”后来他被葬在毛主席王家坪旧居后山,坟前立碑,黄土坡上的风,似还在诉说那些往事。 杨步浩和毛主席的交情,从不是特殊待遇,而是百姓与领袖的真心换真心。 杨步浩代耕、送粮、献匾,全因亲身受过党的恩惠,把领袖当救自己的亲人;毛主席记他生日、关心他工作、困难时送物资,只因打心底把劳动人民当主人,清楚革命根在百姓中间。 领袖把百姓装在心里,百姓把领袖刻在心上,这就是最牢的党群情,也是最硬的江山根。 【评论区聊聊】你听完杨步浩的故事,你有何感想? (信源:【文史专栏】吃米不忘杨步浩——宝塔政协)