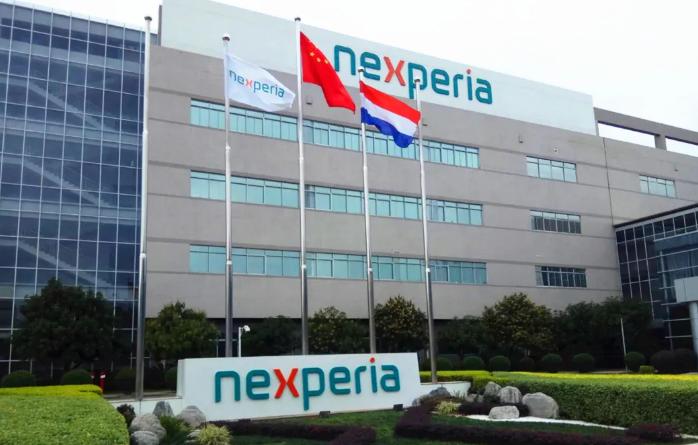

“安世之乱”平息,海盗归还安世半导体控制权,虽说我们赢了,可有件事意难平,那帮吃里扒外、助纣为虐的“洋高管”、“史思明”和“安禄山”们,该怎么清算? “安世之乱” 终于画上句号,荷兰方面 11 月初归还了控制权,这场被骂作 “海盗式掠夺” 的闹剧算是收场。 834.9 亿美元的产业损失暂且不论,网友最意难平的是那几个洋高管 —— 当年拿着中资的薪水,转头就给荷兰政府递 “投名状”,如今风波平息,这帮人难道就拍屁股走人了?这事儿可没表面那么简单,里面藏着跨国企业治理的大难题。 这话得从安世的身世说起。 这家源于飞利浦的半导体企业,六年前濒临破产,是中国闻泰科技砸了 340 亿才救活的。 中资注入后,安世靠着中国新能源汽车市场爆发,2024 年营收飙到 147 亿,还给荷兰缴了 1.3 亿欧元税收。 这种 “中方给钱、荷兰赚钱” 的好事,本该是全球化典范,谁想到 2025 年 9 月 30 日,荷兰政府突然动了手。 荷兰用冷战时期的老法律,七天就冻结了安世全球 30 家实体资产,硬生生抢走 98.23% 股权。 明眼人都看得出,背后是美国在施压,可最让人膈应的是那几个洋高管。 有消息说,2024 年 12 月,荷兰总部的三名高管就私下联系当地经济部,把企业的核心数据和供应链信息全交了出去。 这操作跟我以前公司里的 “内鬼” 一模一样,拿着老板的工资,偷偷给竞争对手送情报,最后还装无辜。 中方的反制挺漂亮,直接对安世中国产的芯片实施出口管制。 荷兰本以为抢到了控制权就能拿捏全局,没想到核心产能全在东莞。 全球车企瞬间慌了神,本田墨西哥工厂直接停产,宝马、大众疯狂囤货,订单一下子涨了三倍。 荷兰后来想断供晶圆逼我们让步,结果安世中国反手说他们拖欠 10 亿货款,还切断了系统连接,这波反击跟当年华为的操作有的一拼。 11 月初荷兰服软归还控制权,可那几个 “反水” 的高管却没了下文。 有人说该告他们,可跨国诉讼哪那么容易。 荷兰法律对这类行为界定模糊,加上他们早把责任推给 “国家安全”,想定罪难如登天。 我认识个做跨境并购的律师,他说这种事见得多了,很多外企高管都是 “两边押注”,哪边给的好处多就倒向哪边,法律想管都找不到抓手。 其实更值得琢磨的是,为啥这些高管敢这么干。 中资收购后太信任 “本土团队”,没及时调整核心岗位的控制权,财务、供应链这些关键部门还攥在老员工手里。 这就像请了个保姆看家,却把保险柜钥匙也交出去了,人家不监守自盗才怪。 反观有些企业,收购后第一时间派财务和法务入驻,就算有人想搞小动作,也没那么容易得手。 这场风波也给所有走出去的中国企业提了个醒。 全球化不是 “花钱买公司” 就完事,得学会 “管公司”。 安世后来就换了思路,把荷兰总部的核心决策权收回国内,关键岗位全换成 “自己人”,还建立了数据加密系统。 虽然亡羊补牢,但总比下次再被咬一口强。 荷兰这波操作也算搬起石头砸自己的脚。 阿斯麦都在考虑迁走,欧洲车企也开始找士兰微这些中国供应商替代。 他们以为抢个股权就能掌控芯片产业,却忘了中国握着全球一半以上的成熟制程晶圆产能。 抢来的只是个 “空壳总部”,没了产能支撑,啥都不是。 大家纠结 “要不要清算高管”,其实更该想怎么防着下次。 商业世界里,“忠诚” 从来不是靠嘴说的,得靠制度约束。 把关键岗位攥在手里,建立风险预警机制,比事后骂几句 “吃里扒外” 管用多了。 安世虽然赢回了控制权,但这堂课的学费可不便宜。 企业出海就像驾船远航,风浪难免,怕的是船底有洞还不知道。 那些 “反水” 的高管就是藏在船底的蛀虫,与其等他们把船凿沉了再算账,不如一开始就把他们清理出去。 全球化的路上,既要敢花钱,更要会看家,这才是真正的本事。 信息来源: 东方财富网——2025-11-9 2025年11月7日,荷兰政府正式宣布搁置针对安世半导体的管制措施,最快将于下周向中国股东闻泰科技归还完整控制权。