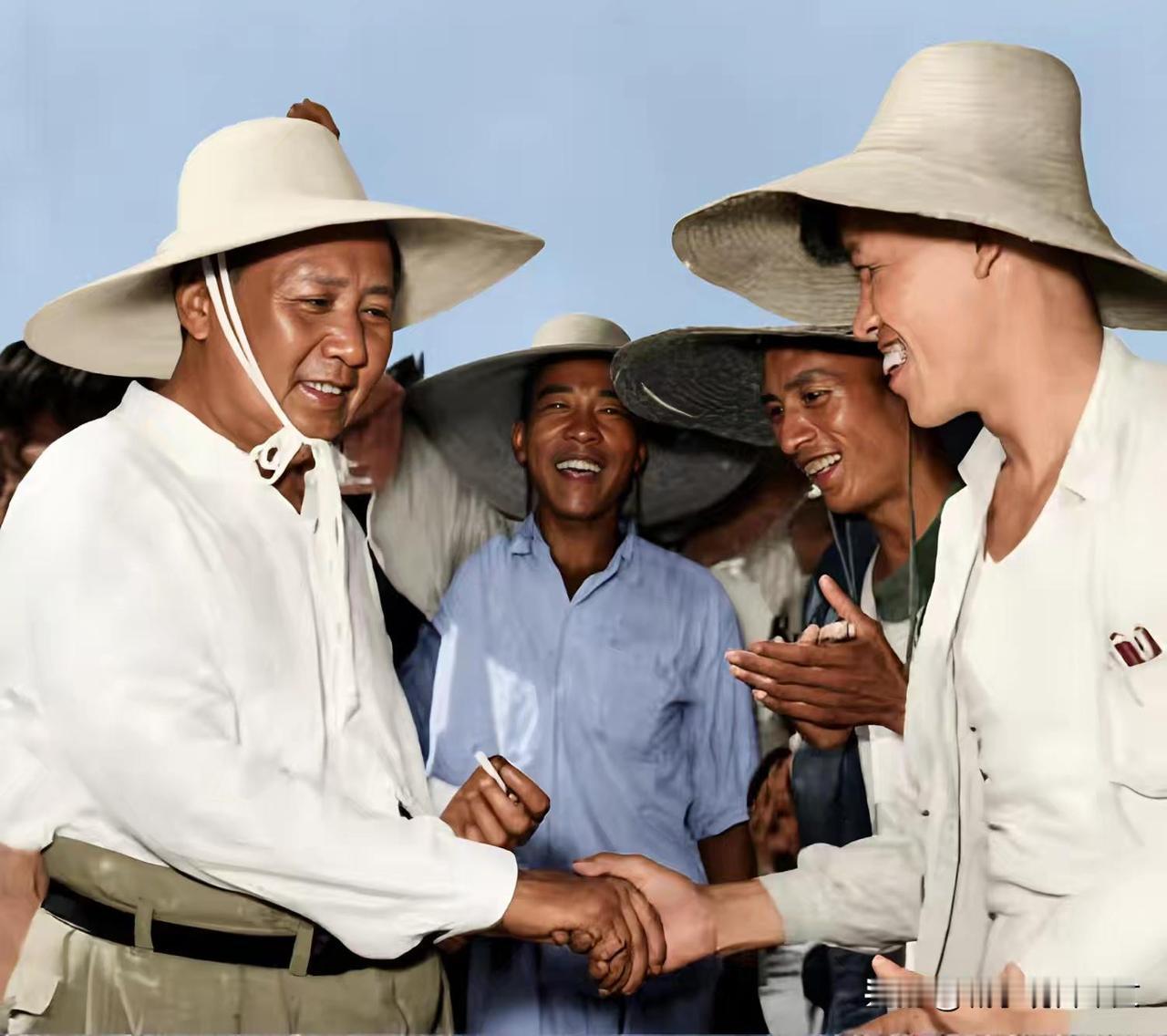

1954年秋,毛主席的堂婶邹氏来到北京,住在时任总后勤部某处处长的儿子毛泽全家。 1954年的秋风里,一位头发花白的老太太背着简单的行囊,踏上了从韶山开往北京的列车。 她是邹氏,毛主席的堂婶,这是她一辈子头一回走出家乡,目的地是时任总后勤部军需生产管理处处长的儿子毛泽全家。 邹氏的儿子毛泽全,原名毛荣珠,比毛主席小16岁。 早年的毛泽全在家乡韶山的农民协会做通讯工作,跟着堂兄的脚步早早接触了革命思想。 抗战爆发后,他告别母亲,和几位同乡一起奔赴延安,想要投身革命事业。 抵达延安后,毛主席特意叮嘱他要好好干,不能打着自己的名号搞特殊。 后来到了新四军,为了安全考虑,政治部主任建议他改名,毛泽全便给自己取了个新名字王勋,这个名字伴随他走过了十多年的战火岁月。 在新四军的日子里,毛泽全扎根后勤岗位,从兵站指导员到供给部部长,干得有声有色。 皖南事变时,他带着兵站的人员成功突围,没丢一个人也没少一件物资。 他还曾创办卷烟厂、粮行和军需工厂,既解决了部队的供应问题,又为革命筹集了经费。 这段时间里,他结识了妻子徐寄萍,组建了家庭,可就连妻子都不知道他的真实身份,更不知道他和毛主席的亲属关系。 直到1950年,毛泽全借赴京开会的机会,才第一次以真名见到了分别12年的毛主席,之后才慢慢向家人坦白了自己的身世。 1952年,毛泽全调任总后勤部军需生产管理处处长,全家也搬到了北京。 两年后的深秋,他把年过八旬的老母亲邹氏接到了北京。 一辈子围着灶台和农田转的邹氏,到了首都却没半点“处长妈”的架子,依旧保持着农村的生活习惯,每天早早起床烧火做饭、晾晒衣裳。 看着儿子儿媳甚至孙子辈都见过毛主席,邹氏心里也生出了想见见这位堂侄的念头。 毛泽全虽有些忐忑,但还是把母亲的愿望转达给了中央办公厅。 毛主席一听说堂婶来了,立刻想起了家乡的往事。 邹氏是毛主席启蒙老师邹春培的女儿,也是他儿时伙伴邹普勋的姐姐,两家既是亲戚又是邻居,情谊深厚。 很快,毛主席就安排了见面,还把其他几位来京的韶山亲友也一并请来。 那天,邹氏走进中南海,毛主席早早地在门口等候,热情地迎接这位远道而来的堂婶。 中午的家宴上,毛主席频频给邹氏夹菜,拉着她问起家乡的情况,就像普通人家的亲人团聚一样。 邹氏这次来北京,还替家乡的乡亲们带了几张条子,有人想托关系在北京找份工作。 可她看着儿子毛泽全这些年的行事,又感受到毛主席对亲属的严格要求,最终没好意思开口。 毛泽全自己也从没利用过和毛主席的关系谋私利,后来还主动要求调到内蒙古、山西等地工作,远离了北京的光环。 他的儿子毛远建十六岁参军驻守边境,妻子徐寄萍也坚决不找人帮忙调岗,一家人始终坚守着踏实做人、不搞特殊的原则。