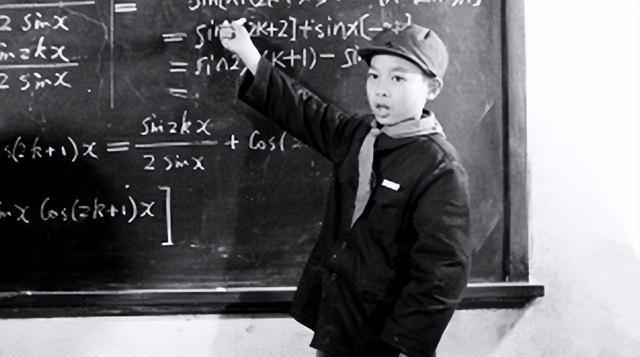

1991年,中国籍留美博士谢彦波原本前途无量,却因深夜双手插兜,去导师家里谈事,被美国当局毫不犹豫地驱逐出境! “砰砰砰,砰砰砰!”1992年普林斯顿的深夜,诺贝尔物理学奖得主安德森夫妇被急促的敲门声惊醒。 开门一看,门外站着的是自己的中国学生谢彦波,这个11岁就考入中科大少年班的“数学神童”,此刻满脸激动地嚷着:“您的观点是错的,我的才对!” 谁能想到,这场深夜争执会让谢彦波的美国求学生涯戛然而止。 谢彦波的天赋早早就藏不住,他父亲是大学物理老师,母亲是医生,一岁时因为父母忙被送回益阳老家跟着奶奶过。 等回到父母身边上学时,这孩子连人称代词都不会用,要吃饭就说“彦波要吃饭”,要出去玩就喊“彦波要出去玩”,一整天都不跟人说句话,课余就抱着铁环滚。 妈急得带他去检查,结果查出是阿斯伯格症——这种被称作“天才病”的情况,让他语言表达弱,但理解力和记忆力远超常人。 小学二年级时,谢彦波旁听了节五年级数学课,回家就把五年级习题做了,他爸看出门道,专门给制定了学习计划,还排了严格的作息表。 11岁的孩子居然能每天六点一刻准时起床,啃完初中数学啃高中数理化,五年级就开始琢磨大学的微积分。 那年他参加高中数学竞赛,拿了二等奖,惊动了不少人。 1978年中科大第一届少年班招生,他不到一小时做完当年高考数学题,戴着红领巾就成了班里最小的大学生,和宁铂、甘政一起成了全国闻名的“天才明星”。 大学第一学期,他数学考了96分,几门课均分都在80以上,学业上从不含糊,可生活上却一塌糊涂,班主任汪惠迪得帮他们理发、缝衣服,甚至泡牛奶煮鸡蛋。 更关键的是,跳过中学阶段的不光是学业,还有和同学老师相处的机会。 这孩子慢慢养成了自视清高的性子,根本不懂怎么跟人打交道,总觉得自己和普通人不一样。 三年读完大学,15岁跟着于渌院士读硕士,18岁硕士毕业又跟着周光召院士读博,大家都觉得他20岁就能拿博士学位,将来说不定能拿诺贝尔奖。 变故还是出在性格上,跟着周光召院士读博时,他一点不藏着性子,标新立异不说,对这位“两弹一星”元勋还缺乏尊重,根本不肯好好跟着导师学。 周院士觉得他缺了合格博士生该有的品格,博士学位自然没拿到。 后来中科大推荐他去普林斯顿大学读博,他本来想跟着安德森教授,可安德森当时有学生了,学校就把一位台湾华人女教授介绍给他。 女教授很疼他,把他当儿子待,他的论文也有了雏形,眼看就要拿到学位,安德森那边却发来了入学通知。 谢彦波二话不说,带着论文初稿就换了导师。 他没考虑过,自己的论文方向跟安德森压根不搭边,好些论点还跟安德森的研究对着干。 他满心想推翻导师的观点证明自己,可安德森看了论文只说:“英文水平不行,看不懂。” 他没改论文方向,反而花两年读了个英文硕士,回头又去找安德森争论,安德森劝他换个导师,他死活不肯,缠着不放。 那天深夜,他直接摸到安德森家敲门,惊醒人家夫妇不说,还情绪激动地吵了起来,连师母都卷了进去。 当时“北大留学生卢刚枪杀美国导师”的事刚发生不久,他手插在兜里,安德森夫妇吓得以为他要掏枪。 第二天安德森就把事情上报学校,普林斯顿觉得他是潜在危险分子,让中科大把人接回去,他被学校强制劝退了。 回国后,谢彦波回中科大物理学院当了老师,后来升了副教授,常年有论文发表,成了家,有了孩子,日子过得普通又安宁。 2005年有记者采访他,提起当年的事,他还是一肚子不服气,说自己没做错,是安德森刁难他。 现在他上课偶尔会突然摔了课本走掉,跟意见不一样的同事也敢直接顶撞,有时讲课会突然露出诡异的笑,学生们私下调侃:“谢神童肯定觉得我们都是蠢材。” 他的业余时间要么下围棋,要么就关起门做数理化运算,还活在自己的学术世界里。 学术圈里从来鼓励质疑,但质疑得有规矩。 谢彦波把“挑战权威”变成了“冒犯权威”,把学术争论变成了人身纠缠,忘了再牛的天赋也得装在尊重他人的框架里。 安德森教授或许可以更有耐心,但谢彦波深夜闯宅的行为,已经越出了学术交流的边界。 当年全社会把他捧成“神童明星”,只盯着他的分数和学历,没人在意他会不会跟人说话,能不能照顾自己。 这种单一的评价标准,本就给天才的成长挖了坑。 他的经历藏着一个朴素的道理:真正的天才成长,从来不是智商的单打独斗,而是天赋与人格的并肩前行。 【评论区聊聊】你觉得天赋和人品,哪个对人的长远发展更重要? (信源:92年,“神童”谢彦波深夜纠缠美国导师,被学校劝退,后来怎样——有书)