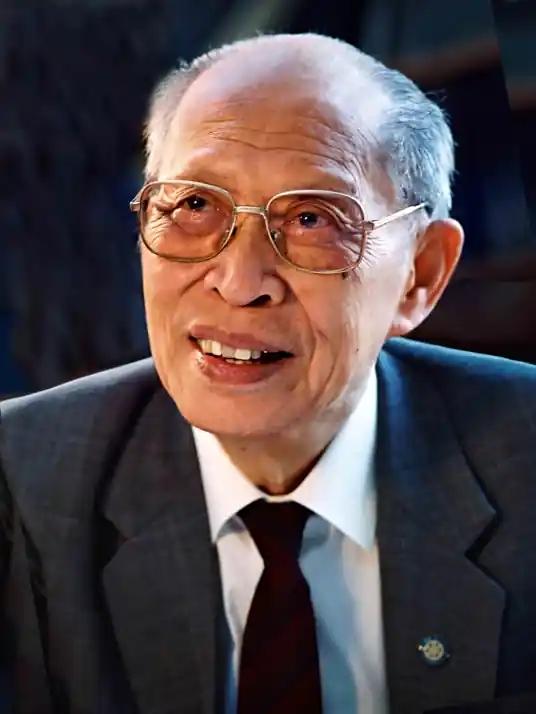

“德不近佛者不可以为医,才不近仙者不可以为医。”他被誉为“中国外科之父”,一生从医60余载,做过上万台手术,从未错过一刀! 1914年,裘法祖生在杭州西子湖畔的书香世家,18岁那年,他考进同济大学医学院预科班,头件事就是苦学德语。 那时西医先进知识多藏在德文书里,不懂德语根本没法深钻,原本按部就班的求学路,在1933年春末那个傍晚彻底拐了弯。 那天天刚黑,母亲突然捂着肚子倒在椅上,疼得浑身发抖、呻吟不止。 家里人慌了神,连夜请来城里最有名的老中医和西医,可俩大夫围着看了半天,都皱着眉摇头说:查不出病根,没辙。 就这么熬了大半夜,母亲在痛苦里咽了气,19岁的裘法祖抱着母亲冰冷的身体,眼泪砸在衣襟上,心里像被刀割。 办完丧事,他翻出家里所有西医书籍,一本本啃、一页页查,终于在一本德国医学专著里找到答案——母亲得的是阑尾炎,在国外十几分钟的小手术就能治好。 就因当时国内医术落后,这常见病竟夺了母亲性命。 裘法祖把书狠狠拍在桌上,指节攥得发白,心里只剩一个念头:学最顶尖的医术,再也不让别的母亲因这种“能治的病”离开孩子。 从那天起,他宿舍的灯成了医学院最晚灭的那盏,德语单词背到舌头打卷,解剖图绘了一张又一张,连吃饭走路都在琢磨病例。 1936年,裘法祖赴德国慕尼黑大学医学院深造,刚到德国时,不少同行瞧不上这个中国学生,觉得东方人搞不好外科手术。 他不吭声,只比旁人更拼命的学习,第七年便被提拔为外科主任,这在德国医学史上,从没华人做到过。 1945年,抗战胜利的消息传到德国,正在讲课的裘法祖当场红了眼。 他当天就递了辞职申请,同事们劝他:“你在这儿地位高、待遇好,回国吃苦图啥?”他只说:“祖国需要医生,我的病人在那儿。”打 包时,他把所有积蓄换成医疗器械,装了满满两大箱带回国内。 1983年入党时,他在申请书里写的话道尽初心:“我有三位母亲,一位是生养我的母亲,一位是教育我的同济,一位是我热爱的祖国。” 回国后,裘法祖很快发现症结:当时国内医院就一个“大外科”,骨科、胸科、小儿外科的病都归一群医生看,医生啥都得会点却啥都不精,不少病人因诊疗不精准耽误病情。 他决心改革,可这话一出,不少老医生反对:“祖宗传下的规矩,哪能说改就改?” 裘法祖不反驳,先在自己科室搞试点,把阑尾炎、胆结石等常见病归为普通外科,专派医生钻研。 没半年,科室治愈率大幅提升,原本要住半个月院的病人,一周就能出院。 看到效果,其他科室纷纷效仿,没多久,国内外科就分成普通外科、骨科、胸心外科等多个专科,诊疗水平一下提了上去。 手术台上,裘法祖练出一手“绝活”,他的手术刀像长了眼睛,“稳、准、轻、细、快”的“裘氏刀法”成了同行标杆。 他教年轻医生时,会让人拿三张纸放在桌上,要求划开前两张、第三张不能破——这功夫好多人练好几年都达不到,他闭着眼都能做到。 凭着这身本事,他改进数十种手术术式,从医六十多年做了上万台手术,从没出过一次差错。 抗美援朝时,他带医疗队赴前线,在零下几十度的坑道里连做数台手术,几天几夜不合眼;血吸虫病流行时,他扎进疫区,踩着烂泥给村民看病。 农村巡诊时,他专挑山路最难走的村子去,村民们都说:“裘大夫来了,心里就踏实了。” 除了看病,裘法祖在带学生上花的心思一点不少。 从六十年代起,他培养出三代学术带头人,如今不少大医院的外科主任都是他的徒子徒孙。 他常跟学生讲“三会三知”:手术要会做、经验要会写、上课要会讲;做人要知足,做事要知不足,做学问要不知足。 学生们把他的话记在心里,也把他的作风传了下去,这就是外科学界人人敬佩的“裘氏风范”。 三国时名医董奉行医从不收钱,只让痊愈的病人种棵杏树,最后屋后成了一片杏林。 裘法祖从没记过自己救了多少人、做了多少手术,可那些被他救过的人都记着。 有病人痊愈后,每年给他寄自家种的橘子,一寄就是二十年;他带过的学生成了名医后,还保留着他教的“划纸练刀”习惯。 他就像董奉,没刻意种过一棵杏树,身后却已是枝繁叶茂的杏林。 有人说,医生只要医术好就是好医生,可裘法祖用一辈子证明,这话不全对。 医术是医生的本事,仁心才是根。 他的仁心,是失母后立下的誓言,是放弃优渥生活回国的抉择,是疫区和前线的坚守,是对每个病人的耐心尊重。 真正的医者仁心,从来是医术和医德相辅相成,是把病人放在心上、把责任扛在肩上,用一辈子坚守诠释“救死扶伤”的重量。 【评论区聊聊】医术可凭岁月磨,仁心须以初心守。 (信源:「百年风华 医者榜样」裘法祖:裘氏刀法代代传——人民资讯)