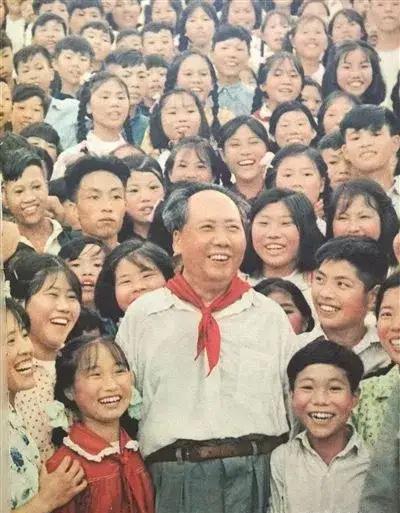

你说奇怪不奇怪?按照常理,一个被鸦片蛀空身子、被文盲蒙住眼睛、被饥荒掐住喉咙的国家,没有百八十年根本缓不过劲来。可咱们偏偏就创造了奇迹——而这奇迹的密码,就藏在教员的思想里。 那时候的中国是个什么光景啊。地里刨食的农民,辛辛苦苦收十担粮,七担要抬进地主家,五千多万人躺在鸦片榻上醉生梦死。 没人能想到,这样一个积贫积弱到骨髓里的国家,能在短短几十年里挺直腰杆。更没人能想到,那些被视为“愚民”的底层百姓,会爆发出撼动天地的力量。而这一切的转折,都源于教员看穿了旧中国的病根——不只是物质的匮乏,更是精神的麻木、个体的孤立。旧中国的百姓,一辈子被地主盘剥、被官僚欺压,早就习惯了逆来顺受,以为“命该如此”,而教员最厉害的地方,就是用思想的火种,点燃了每个人心底的尊严与希望。 在教员的眼里,农民不是“泥腿子”,而是革命的主力军;妇女不是“附属品”,而是能顶半边天的力量;文盲不是“愚笨”,而是缺少被教育的机会。1947年土地改革,教员提出“耕者有其田”,数百万农民第一次分到属于自己的土地。 河北西柏坡的老农王栓柱,捧着土地证哭得直不起腰,他这辈子租种地主的地,连儿子娶媳妇的彩礼都凑不齐,如今终于有了自己的田。那天夜里,他带着儿子在地里刨了半宿,不是为了种地,只是想摸摸属于自己的泥土。这样的场景,在当时的中国遍地都是——当农民意识到“自己的命运自己做主”,那种迸发出的生产热情,是任何剥削制度都压制不了的。 解决了吃饭问题,教员又把目光投向了另一个痼疾——文盲。建国初期,中国的文盲率高达80%,很多人一辈子连自己的名字都不会写,甚至被骗子用假契约骗走土地。教员提出“扫除文盲,提高民族文化素质”,一场席卷全国的扫盲运动就此展开。农村的打谷场、城市的厂房、部队的营房,都变成了课堂。 妇女们放下针线筐,汉子们放下锄头,就连白发苍苍的老人都坐在小板凳上,跟着教员编写的《识字课本》念“人、口、手”。山西的妇女张桂英,学会写字后的第一件事,就是给在部队的丈夫写了一封信,信上只有一句话:“俺识字了,俺们的日子会越来越好。”短短几年时间,全国扫盲超过两亿人,这些识字的百姓,后来成了工厂里的技术工人、农村的基层干部、部队里的文化教员,为国家建设注入了源源不断的活力。 教员的思想,从来不是空洞的口号,而是能落地生根的行动指南。建国初期,中国工业基础几乎为零,连一颗钉子都要叫“洋钉”,一辆汽车、一架飞机都造不出来。教员提出“自力更生、艰苦奋斗”,全国人民拧成一股绳。 东北的鞍钢厂区,工人们住在简陋的工棚里,白天顶着零下几十度的严寒炼钢,晚上就在煤油灯下钻研技术,硬是用三年时间炼出了新中国第一炉铁水;四川的攀枝花,数万建设者告别家人,钻进荒无人烟的深山,在没有公路、没有水电的条件下,建起了中国重要的钢铁基地。 更让人动容的是,面对国外的技术封锁和核威胁,教员一声令下,科研工作者们隐姓埋名,在戈壁荒漠里艰苦奋斗,1964年第一颗原子弹爆炸成功,1967年第一颗氢弹试验成功,中国从此有了立足世界的底气。 有人说,教员的思想是“团结的魔法”。确实,在旧中国,人们各自为战,一盘散沙,而教员用“为人民服务”的宗旨,把亿万人民团结在了一起。 1954年长江洪水,数十万军民日夜坚守大堤,党员干部冲在最前面,老百姓划着小船运送物资,没人计较个人得失,只想着“保住家园”;三年自然灾害时期,全国人民勒紧裤腰带,工人主动降工资,农民把最好的粮食交给国家,干部带头吃粗粮,正是这种团结一心,让中国度过了最艰难的岁月。这种团结,不是靠强迫,而是靠共同的理想——让国家富强,让人民过上好日子。 教员的思想密码,其实很简单:相信人民、依靠人民、为了人民。旧中国的统治者,把百姓当成压榨的对象,而教员把百姓当成创造历史的主人。他让农民有了土地,让工人有了尊严,让妇女有了地位,让每个普通人都能通过努力改变命运。 正是这种对人民的深厚感情,让亿万人民心甘情愿地跟着他干,哪怕条件再艰苦,哪怕敌人再强大,都能众志成城、迎难而上。 如今的中国,早已不是当年那个任人欺凌的国家,我们有了强大的工业、发达的科技、富足的生活。这一切,都源于教员思想播下的种子,源于那些被唤醒的民众力量。 教员的思想,不是尘封的历史,而是鲜活的指南,它告诉我们:国家的真正强大,从来不是靠少数人的精英统治,而是靠亿万人民的共同奋斗;民族的复兴,从来不是靠外来的施舍,而是靠自身的团结与自强。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。