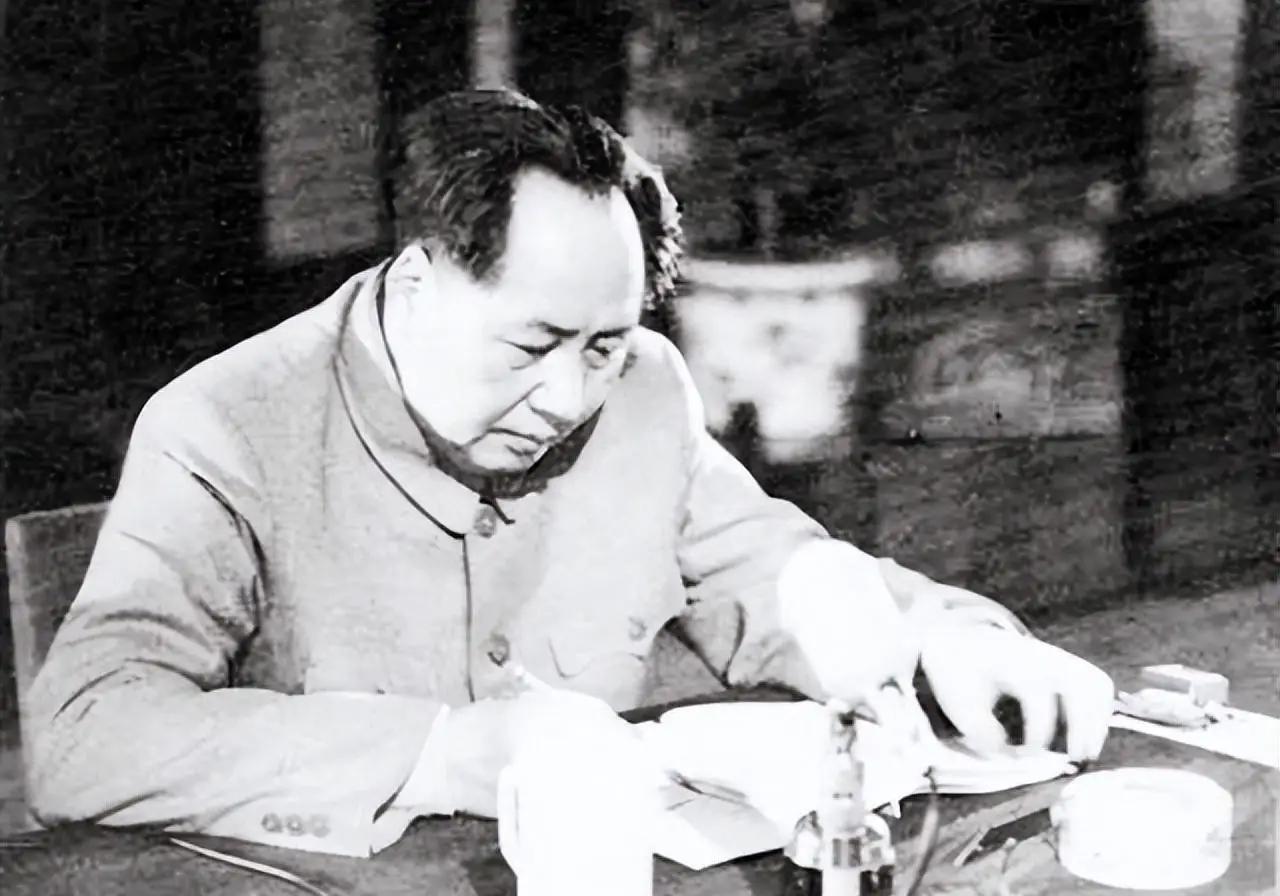

50年代的一天,警卫员封耀松在给毛主席擦背,擦得正起劲,突然没憋住,放了个大响屁!毛主席听见后,笑着调侃他:“小封啊,你在我背后搞什么小动作啊!” 浙江青年封耀松攥着衣角站在伟人面前时,手心的汗把粗布军装浸出了浅痕。 作为刚选到毛主席身边的卫士,这个还带着少年气的小伙子紧张得浑身发僵,直到毛主席第四遍问起姓名,才结结巴巴吐出“封耀松”三个字。 毛主席听了笑着点头,随口问道:“封耀松,是不是那个河南开封的封啊?”封耀松连忙摆手纠正,一本正经地说:“不是,是信封的封。” 话音刚落,耳边就响起爽朗的笑声,毛主席伸手帮他理了理歪掉的纽扣,打趣道:“小鬼呀,不管你有几封信,不开封是看不见信的哟,这可是一个字。” 那瞬间,封耀松攥着衣角的手慢慢松开,紧张感跟着笑声散了大半。 他后来才知道,毛主席对身边人总这样,就像李银桥刚来时,毛主席听说他的名字,也笑着问:“银桥为何不叫金桥?”一句玩笑就把生分的距离拉成了家常。 更让封耀松记一辈子的,是那个深夜的烤芋头。 往后的日子里,他渐渐摸清了毛主席的作息,天不亮伏案,直到窗外泛起鱼肚白还不肯放下笔。 有回毛主席又熬了整宿,封耀松劝了好几回让他歇会儿,都被一句“再等等”挡了回来。 看着桌上凉透的饭菜,他想起老家烤芋头顶饿又暖身,便悄悄在灶房生火,把几个芋头埋进炭火里,守着烤得外皮焦黑才捞出来,用布裹着揣在怀里保温。 等听到屋里传来咳嗽声,他赶紧捧着碟子进去,小声说:“主席,芋头烤好了。” 毛主席放下笔,搓了搓布满红血丝的眼睛,声音里带着疲惫却透着温和:“噢,想吃了,拿来吧。” 封耀松看着毛主席坐在桌前认真剥芋头,剥着剥着就轻轻晃起身子,嘴里念着“东方欲晓,莫道君行早”。 那是他自己写的词,念得轻悠悠的,混着芋头的香气飘在屋里。 封耀松悄悄退到门口守着,夜风从门缝钻进来,吹得他眼皮直打架,约莫十几分钟后,屋里的吟诵声没了,换成了轻微的呼噜声。 他轻手轻脚推门进去,眼前的景象让他鼻子一酸: 碟子里只剩一个芋头,毛主席歪着头靠在椅背上,半边脸埋在阴影里,嘴里嵌着半块没嚼完的芋头,随着均匀的呼噜声轻轻颤动,另半块还攥在手里。 封耀松踮着脚走过去,生怕脚步声吵醒他,因为担心那半块芋头噎住毛主席,他慢慢伸出手,小心翼翼地把那半块芋头从他嘴里抠出来。 刚把芋头放在碟子里,毛主席就醒了,通红的眼睛带着几分愠怒:“怎么回事?” 封耀松再也忍不住,眼泪掉了下来,举着碟子里的芋头哽咽道:“主席,这是从你嘴里抠出来的,你得睡觉啊,我求求你了。” 毛主席愣了愣,叹了口气,抬手在头顶划了两个圈:“天翻地覆,天翻地覆啰。” 随后朝他笑了笑,“好吧,小封,我休息。”后来封耀松才知道,那天毛主席是在赶写重要文件,为了不耽误工作,硬是撑着不肯合眼。 按惯例,睡前要帮毛主席擦背放松,久坐让他血脉不通,浑身总发僵。 封耀松端来热水,攥着毛巾帮他搓背,毛主席疼得轻轻哼哼,却催着:“用点劲,再用点劲。” 外头风大,封耀松守在门口时灌了些冷风,这会儿一用力,肚里一阵翻涌,一声响屁打破了屋里的安静。 毛主席也乐了:“小封哪,你在那里搞什么小动作啊?” 封耀松的脸瞬间烧得像炭,手里的毛巾都差点掉了,结结巴巴地道歉:“对不起,主席,我放了个屁。” 毛主席慢慢转过头,声音里带着笑意:“哎,不是屁,那是气。折腾你们跟着我休息不好,该我说对不起才对。” 封耀松还想解释,毛主席又接着说:“有气放出来好,宁在主席面前丢丑,莫让冷气攻心。” 见他还是局促,毛主席索性笑出了声:“活人哪个不放屁?屁者气也,五谷杂粮之味也。” 一句话让封耀松“扑哧”笑了出来,先前的尴尬一扫而空,那一刻,他觉得眼前的领袖更像家里的长辈。 封耀松的这些回忆,从来不是孤例,而是毛主席对待身边人、对待百姓一贯的模样。 人们总说领袖有威严,可在毛主席身上,这份威严从来不是靠摆架子撑起来的,真正的感召力,藏在对普通人的体恤里。 初遇时纠正姓名的认真,他没有摆领袖的架子,反而用玩笑化解对方的紧张;深夜含着芋头睡着的疲惫,是为了家国大事的坚守,却在卫士的劝说下温柔妥协;擦背时的意外,他没有丝毫嫌弃,反而用家常话帮对方解围。 这些细碎的场景里,藏着最动人的真诚——他把卫士当孩子疼,把百姓当亲人待。 今天我们读这些回忆,读的不只是一个个故事,更是一种领袖与人民的相处之道。 【评论区聊聊】听到这段毛主席和卫士的故事,你有何感想? (信源:卫士忆:当着毛主席的面放屁 主席反说对不起——凤凰网)