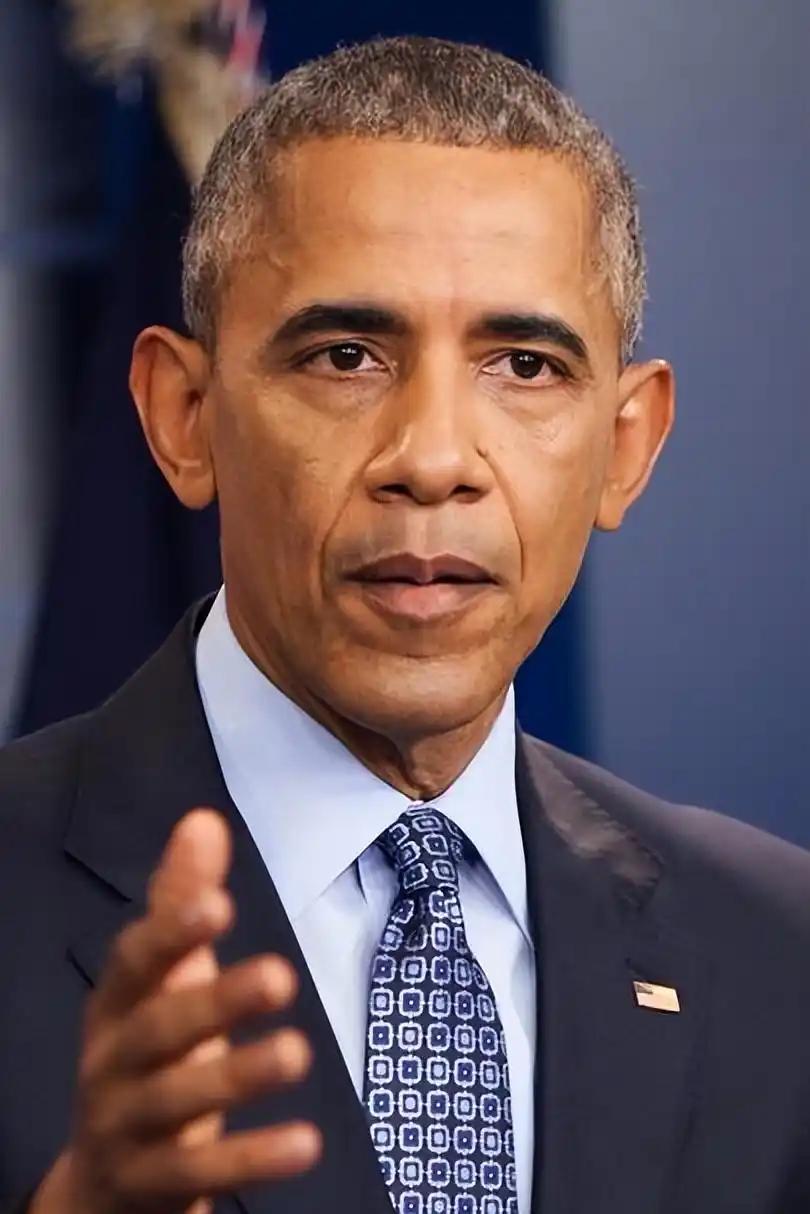

美国前总统奥巴马在回忆录里透露:当年不是不想对熊猫“动手”,实在是找不到合适的理由下手。他在书里提到熊猫95次,一边承认熊猫带领数亿人摆脱贫困是“人类历史上了不起的成就”,一边又懊恼当初在贸易问题上没下更重的手。 奥巴马卸任后推出的回忆录在全球掀起不小波澜,这本耗时多年打磨的书籍不仅记录了其总统任期的关键历程,更因频繁提及中国而引发广泛讨论。 作为一本畅销全球的著作,它被翻译成多种语言,上市后迅速登上多国畅销书榜单,创下惊人的销售成绩。 书中对中国的关注远超一般国家,字里行间透露出复杂而矛盾的态度,既不吝赞美之词,又难掩遗憾与纠结,这种反差恰恰揭开了大国博弈的真实面纱。 书中反复提及中国发展,尤其认可数亿人摆脱贫困的成就,将其称作人类历史上值得称道的突破。 要知道,大规模减贫向来是世界性难题,需要稳定的社会环境、持续的政策支持和全民参与的行动力,而这些条件的达成离不开长期的战略定力。 当时的国际社会,许多国家深陷经济困境,而中国通过自身努力实现了经济腾飞与民生改善的双重目标,这种发展速度和成效让包括美国在内的许多国家都不得不正视。 但这种认可并非单纯的赞赏,书中流露出一种明显的纠结,坦言当年并非没有想过对中国采取更强硬的措施,只是始终找不到合适的契机。 从外交层面来看,中国长期坚持的低调务实策略,避免了与美国的直接冲突,凡事通过外交途径沟通解决,让所谓的“强硬干预”缺乏正当性。 国际社会讲究基本的外交礼仪和规则,没有合理的借口就贸然出手,不仅会遭到国际社会的反对,还会损害美国自身的国际形象。 从经济层面而言,当时的美国正处于金融危机后的复苏阶段,急需外部市场和经济合作来提振国内经济,而中国作为重要的贸易伙伴和增长引擎,与美国经济存在深度绑定。 如果贸然采取极端措施,必然会引发连锁反应,导致两败俱伤,这是当时急于摆脱经济困境的美国不愿看到的结果。 书中对贸易问题的表述充满遗憾,直言当初在相关议题上没有采取更严厉的措施。 当时的美国试图通过贸易手段维护自身在全球经济中的主导地位,却面临着现实的诸多限制。 这种矛盾心态并非奥巴马个人独有,而是美国对华政策长期以来的真实写照。 美国始终在合作与遏制之间摇摆,既想从中国发展中获取利益,又担心中国崛起挑战其霸权地位。 所谓的“找不到理由动手”,本质上是利益权衡后的理性选择,而非主动放弃。 当时的美国提出“重返亚太”战略,试图加强在亚太地区的影响力,通过各种手段制衡中国发展,但同时又不得不承认合作的必要性,在气候变化等全球性议题上寻求与中国的合作,这种双重标准的做法,恰恰反映了其内心的焦虑与无奈。 大国之间的相处,从来都不是非黑即白的选择,而是利益与责任的平衡。 美国在对华政策上的纠结,根源在于没有正确看待大国崛起的必然趋势。 历史已经证明,霸权主义行不通,零和博弈没有赢家,只有尊重彼此发展道路,秉持互利共赢的原则,才能实现共同发展。 那些所谓的“遗憾”和“纠结”,本质上是霸权思维与现实格局之间的冲突,随着全球多极化趋势的不断加强,这种冲突只会更加明显。 真正的大国智慧,不在于如何打压别人,而在于如何与世界各国和谐共处、共同进步。 每个国家都有自己的发展权利,都有选择适合自身道路的自由,任何试图遏制他国发展的行为,最终都会自食恶果。