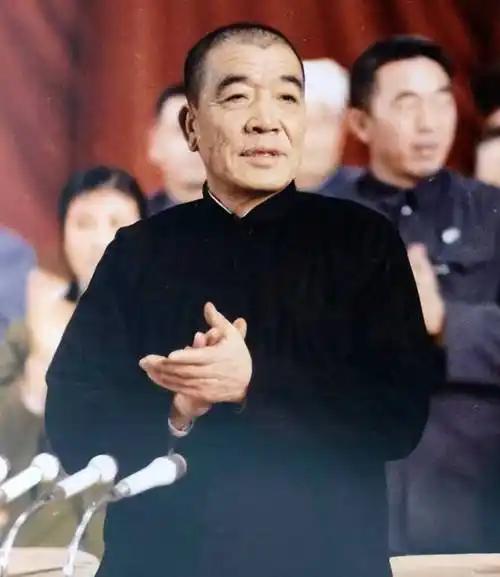

毛主席在延安时的真实穿着是这样的,搓着双手,裤子上是两个大大的补丁,你能认出旁边的人是谁吗? 要说当年延安有多难,难到一件棉衣能牵动整个队伍的冷暖。 抗日战争时期的陕北高原,冬天寒风像刀子似的刮过窑洞,物资匮乏到连基本的御寒衣物都成了奢侈品。 那时的延安军民,白天要应对敌人封锁,晚上要在煤油灯下谋划抗争,节衣缩食成了生活常态,一件打补丁的棉衣,往往要在不同人身上穿好些年。 而就是这样一件普通的棉衣,却藏着共产党人最珍贵的初心。 1939年冬天的一个下午,八路军留守兵团负责人萧劲光踩着积雪去见毛主席,推开窑洞门的那一刻,眼前的景象让他心里一酸。 炕头铺着旧毡,一盏铁皮煤油灯忽明忽暗,毛主席正盖着薄被坐在炕上批阅文件,身上只穿了件单薄的内衣。 原来他仅有的一条旧棉裤刚洗过,正搭在火盆边烘烤,没了替换的衣物,只能裹着被子办公。 萧劲光当即就要让警卫员去留守兵团领一床棉被和一套棉衣,话音刚落就被毛主席摆手制止。 “领来我也不要”,语气坚决没有半点商量,“我不能搞特殊,今天弄点油,明天弄点面,后天再弄点衣服,两三回之后就成了习惯,非搞垮自己不行!你要记住我这句话。” 这话不是随口说说,毛主席在延安的穿着从来都是有什么穿什么,从不刻意打扮。 裤子膝盖处总打着大大的补丁,建国后一件羊毛衫烂了好几个大洞还穿在里边,那条被火盆烘烤的旧棉裤,洗洗晒晒缝缝补补,一穿就是7个冬天。 他的鞋袜都是粗布做的,磨损了就找块碎布补上,有人送来的靴子他转头就转给了身边的警卫战士,自己依旧穿着那双旧布鞋。 延安的艰苦里,不光毛主席这样坚守,朱德总司令的朴素更是刻在骨子里。 1940年金秋,刚给朱德当警卫员的金海贤发现,首长穿的棉衣早就洗得发白,上面缝了一层又一层补丁,有的地方补丁摞着补丁,看着实在寒酸。 金海贤心疼首长,没打招呼就从后勤被服厂申领了一套新棉衣,满心欢喜地送到朱老总面前,没想到换来一顿严厉批评。 “我们有条不成文的规矩,叫作‘新三年,旧三年,缝缝补补再三年’,你知道吗?” 见金海贤低着头一脸委屈,朱德放缓语气语重心长地说,“任何人都不应该搞特殊,尤其像我们这些人,更要以身作则。我的棉衣还能穿,新的赶紧送回去。” 其实在延安,这样的故事随处可见。 彭德怀穿上新发的棉衣,总会念叨着前线战士有没有御寒的衣物;林伯渠在大生产运动中给自己定了规矩,当年的棉衣、单衣、鞋袜这些东西,全不向公家伸手要。 那时候大生产运动还没开展,棉衣短缺是普遍问题,战士们不光怕不够穿,更怕分配不均。 可延安的“不均”从来都是向着普通士兵的——领导干部有穿的绝不换新,有新的先紧着伤病员和一线战士。 1936年10月,红一军团东拼西凑送来1000套棉衣,红二方面军大多分给了伤病员和一线士兵。 1938年国民政府拨给八路军5万套棉衣,也全送到了最急需的战士手中。 领导干部带头穿旧衣、让新衣,不是故作姿态,而是真真切切把士兵的冷暖放在心上。 领导干部的以身作则从来不是小事,而是能让队伍拧成一股绳的关键。 毛主席拒绝特殊待遇,朱德坚持穿旧棉衣,本质上都是把自己当成普通一分子,和战士们站在同一条战线。 那个年代没有优越的物质条件,却能让无数人甘愿追随,靠的就是这份不分彼此的同甘共苦。 官兵之间没有高低贵贱,只有共同的理想和信念,这样的队伍自然有凝聚力,再难的坎也能迈过去。 延安的棉衣不只是一件避寒的衣物,更是检验初心的试金石。 艰苦奋斗也从来不是被迫为之的权宜之计,而是刻在共产党人骨子里的精神品质。 正是凭着这份精神,先辈们在解放后放弃了追求奢华富贵的机会,扎根在各个岗位上默默奉献。 他们在废墟上搭建起完整的工业体系,在边疆哨所守护着国家安宁,用个人的朴素生活换来了国家的底气和尊严。 这些成就的取得,离不开延安岁月里沉淀下来的精神基因,离不开那种不搞特殊、同甘共苦的坚守。 如今我们不用再穿打补丁的棉衣,物资条件早已今非昔比,但延安棉衣里的精神永远不能丢。 普通老百姓能过上安稳日子,国家能有今天的强大,都是无数先辈用奉献换来的,他们的恩德不是挂在嘴上的口号,而是融入国家发展的每一个脚步里。 无论时代怎么变,勤俭节约、不搞特殊、团结奋斗的品质永远不会过时。 朴素铸初心,同袍赢天下。 延安岁月里的一件棉衣,承载着共产党人最纯粹的信仰,也凝聚着最强大的力量。 这种力量穿越时空,至今依然在激励着我们前行。 【评论区聊聊】最难忘的先辈艰苦奋斗故事是什么? (信源:清风正气歌丨“与子同袍”不觉寒——中国军网)