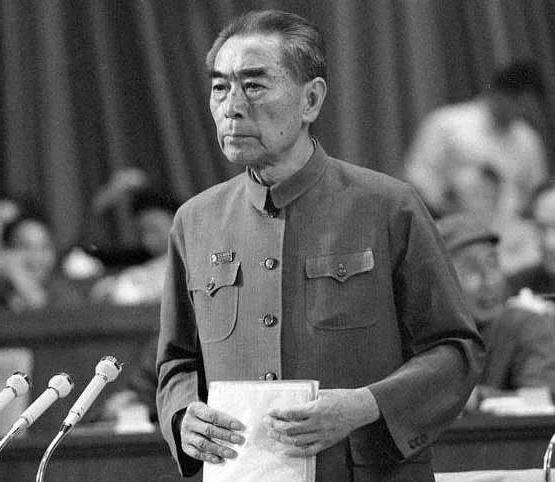

周总理最在意民心,1961年,他曾经怒批报纸上的新闻:“上不合于国情,下不安于民心!” 1961年的春天,中国还陷在三年经济困难的阴霾里。 全国粮食紧缺,家家户户都靠着低水平的定量供应过日子,不少人因为没饭吃营养不良,脸和腿都肿了起来,甚至有地方出现了饿死人的惨事。 毛主席带头节衣缩食,肉和鸡蛋都主动不吃,就想和老百姓一起扛过这道难关。 就在这样的节骨眼上,刚出访归来的周恩来总理,第二天翻开报纸,一眼就看到了一行刺眼的字——“周总理神采奕奕地走下飞机”。 彼时的周总理,日夜为国家大事操劳,为民生疾苦忧虑,整个人心力交瘁,哪里谈得上“神采奕奕”。 他当即让人找来写这篇报道的记者,指着报纸语气沉重又坚定地发问:“现在国家遭难,人民受苦,我周恩来凭什么还‘神采奕奕’?” 他接着告诉记者:我们共产党的干部都是人民的公仆,自己作为国家总管,在老百姓连饭都吃不饱的时候,被写成这样,实在说不过去。 这番话里,藏着最直白的批评,也藏着最真切的民生关怀——这样的宣传,“上不合于国情,下不安于民心”。 写报道的记者没考虑当时的处境,报社的负责人也没把好关,难怪周总理会如此严肃追责,这不是小题大做,是对新闻真实性的较真,更是对人民的负责。 几十年过去,新闻传播的工具越来越先进,从报纸、广播到手机、网络,信息能在一瞬间传遍全网。 可让人没想到的是,有些媒体的初心却慢慢偏了方向,新闻“翻车”的事儿越来越常见。 有人把AI生成的伪短剧《特朗普爱上在白宫当保洁的我》当成真新闻转载,还有“杨某媛从拟录取博士生名单中移除”“某官员用政府服务器挖出327枚比特币”这样的假消息,被一家又一家媒体争相转发。 就连一些财经媒体,也被吐槽常用标题党制造噱头,内容东拼西凑,逼得基金经理都忍不住发文取关。 这些乱象背后,是有些媒体变了味的操作:不再去寻找一手消息,不再实地采访核实,拿着别人转手的二手、三手信息就敢编稿,甚至直接用AI生成内容,把“求证”这最关键的一步彻底省了。 还有些人为了让更多人点进文章,赚更多流量,把事实简化了又简化,细节删了又删,专门挑能勾起情绪的点放大,哪怕挨骂也不在乎。 更有一些媒体,为了在网络上刷存在感,什么热门都想蹭,什么话题都想追,只在乎发了多少篇稿子,不在乎稿子质量怎么样。 最后看似热闹,实则把自己的公信力一点点耗光了。 这些新闻乱象,说到底不是技术的错,也不是流量的错,是有些从业者丢了新闻该有的底线。 周总理当年的批评,放在今天依然振聋发聩,他用行动告诉我们,新闻从来不是随便写写的文字,得扎根在真实的土壤里,得贴合国家的情况,得对得起老百姓的信任。 真实不是选择题,是媒体的命根子,当年“神采奕奕”的报道之所以让人不满,就是因为它脱离了事实,违背了民心。 现在有些媒体之所以频频翻车,就是因为把“真实”抛到了脑后,把“流量”当成了唯一目标,忘了自己该做什么。 周总理对新闻的态度,给今天的媒体立了最好的榜样。 他要求新闻“上合国情,下安民心”,本质上就是要求媒体既要看清时代的样子,又要读懂老百姓的心思。 新闻工作者不是简单的“传声筒”,得有责任心,得有判断力,拿到一条消息,先问问是不是真的,是不是符合实际,不能别人说什么就信什么,更不能为了博眼球就歪曲事实。 AI也好,大数据也罢,都是帮助做好新闻的工具,不能变成偷懒的借口,不能把笔和脑子都交给机器,最后写出来的东西空洞无物,满是伪概念。 流量也不是洪水猛兽,但得要干净的流量,靠欺骗、挑拨、煽动情绪换来的“毒流量”,赚来的是短期利益,丢的是长久信任,最后只会砸了自己的招牌。 媒体到底该是什么样子?答案其实很简单,就是回到新闻的本源。 不管传播的渠道怎么变,技术怎么更新,组织方式怎么调整,真实、客观、准确这些核心不能变。 媒体是给老百姓传递真相的,是记录时代的,是服务群众的。 得迈开腿去采访,静下心去思考,写出有深度、有温度、有差异的好报道,把真实的情况告诉大家,把有用的信息传递出去,这样才能赢得老百姓的尊重,才能站稳脚跟。 时代在变,传播方式在变,但新闻的初心不能变。 真实永远是新闻的基础,责任永远是媒体的脊梁,守住了真实,扛起了责任,媒体才能走得远、走得稳。 【评论区聊聊】你觉得呢? (信源:周恩来因何批评记者写报道“上不合于国情,下不安于民心”——人民网)