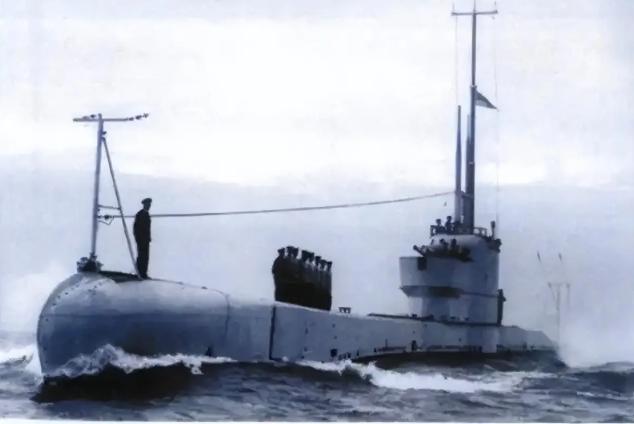

1972年,我国在威海卫海域打捞出一艘潜艇,拆解下908吨钢材,然而,英国首相却强势要求:“还给我们!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1972年,中国北方的威海卫海域波涛汹涌,历经风浪和岁月的冲刷,隐藏着一段尘封的历史。 当时,潜艇的名字叫“海神号”,它是英国海军的一艘二战时期的潜艇。这艘潜艇于1950年代沉没,长年躺在海底,直到1972年被中国的打捞团队发现。 回顾这段历史,我们要从19世纪末谈起。1898年,英国通过“租借”方式占领了威海卫,作为其在中国的战略基地。 刘公岛上建有英国的军事设施,海域内停泊着大量的英国海军舰艇,海上军事活动频繁。 威海卫成为了当时英国在中国东北的军事核心地带。这一历史背景,令威海卫海域成为中国与外部列强复杂关系的一个缩影。 “海神号”是英国海军的一艘潜艇,原本被派往中国东北执行任务,维护英国在该地区的利益。 随着时代的变迁,英国的海军逐渐退出了威海卫的军事设施,英国最终放弃了对该地区的控制,而“海神号”潜艇也在一次军事演习中不幸沉没。几十年来,这艘潜艇沉睡在海底,成为了遗落的历史遗物。 这艘潜艇并没有永久沉寂。1972年,随着中国对威海卫海域的打捞作业的展开,这艘潜艇终于被发现。 中国当时并未立即考虑潜艇的归属问题,而是出于军事安全和环保的考虑,决定对其进行打捞和拆解。 经过一段时间的艰苦努力,打捞团队成功将潜艇打捞上岸,拆解出908吨的废钢铁。这一举措,不仅有效清理了海底的沉船遗留物,也为国家的钢铁资源提供了重要补充。 在当时,钢铁的回收对于中国的经济发展尤为重要,尤其是在改革开放前夕,这些回收的资源具有不可估量的价值。 这一事件却引起了英国方面的强烈反应。 英国政府显然并不满意中国的举措。经过长时间的外交交涉,英国首相公开要求中国归还这艘潜艇。英国方面坚持认为,尽管潜艇沉没多年,但它仍属于英国,应该由英国掌控。 英国的态度可以说是出乎中国意料的强硬。英国政府的要求,不仅仅是为了挽回一艘沉船,它更是涉及到两国之间的历史问题。 英国借“租借”的方式占领威海卫,并在此驻扎军队几十年,而“海神号”潜艇的沉没则是这个历史遗留问题的象征。 英国政府显然希望通过这一事件,重新强调自己在中国的历史存在感,甚至试图通过此举获得一些外交利益。 面对英国的要求,中国政府在1972年做出了坚定的回应。 中国外交部表示,这艘潜艇已经沉没多年,经过中国的打捞和拆解,回收的钢铁属于中国的国有资源,英方的要求没有道理。 中国政府强调,威海卫自1900年起已回归中国,任何外来势力的干涉都无法改变这段历史事实。 中国的回应,充满了民族自信与坚定的历史立场。中国认为,这不仅仅是一次简单的外交争执,更是一次国家主权和历史尊严的捍卫。 从某种意义上讲,这一事件成了中国在对外事务中逐渐崛起的一个象征。中国清晰地表达了一个立场:威海卫海域属于中国,历史遗物和资源的处理必须由中国来决定,任何外国干涉都是不允许的。 这场中英之间关于“海神号”的争执,不仅仅是关于一艘沉船的归属问题,它还反映了两国之间复杂的历史关系。 从19世纪末英国通过“租借”控制威海卫,到20世纪初中国逐渐恢复对这一地区的控制,再到二战后威海卫最终归还中国,这段历史充满了外交博弈和国际斗争。 而“海神号”潜艇的事件,实际上象征着中国在国际舞台上逐渐崛起的一个缩影。 在中国逐步走向世界舞台的过程中,类似的历史遗物和外交争议不可避免地将成为国与国之间博弈的关键点。 中国不再是曾经那个只能忍气吞声的国家,而是一个能够捍卫自己权益的强大国家。 1972年威海卫海域打捞“海神号”的事件,成为了中国历史中一个小而深刻的插曲。它不仅仅是一桩外交事件,也是一段历史的象征,反映了中国在全球政治舞台上逐渐崭露头角的过程。 在此事件中,中国坚决捍卫了自己的历史尊严与国家主权,也让外界清晰地认识到,中国的外交态度正变得愈加自信和坚定。 这场中英之间的历史博弈,至今仍能让人回味。在全球化日益加深的今天,每一段历史遗物的争执都可能激起新的波澜,而中国的坚定立场,也昭示着未来的风云变化。