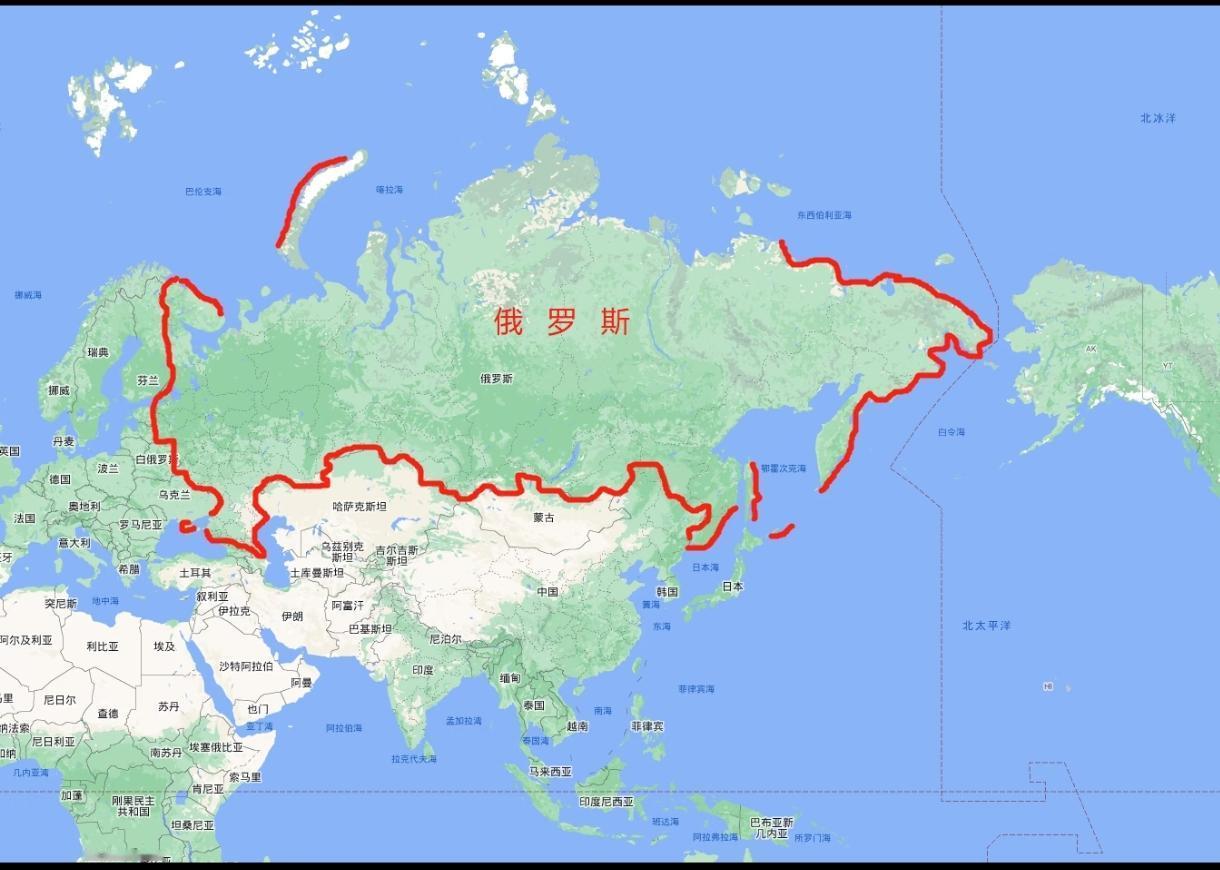

俄罗斯配得上“战斗民族”吗?在装备、兵力相近的对抗里,俄罗斯只在1929年赢过张学良的东北军。其他所谓的胜利,大多是靠比对手多5到10倍的伤亡“堆”出来的。 1929年的中东路战争,双方装备、兵力差不多。东北军使用日式武器,苏联依靠轻型武器和装甲列车。两边兵力都是数万人规模。苏联凭借更好的战术协同和后勤保障打赢了。这是俄罗斯百年战史里,少有的“不靠伤亡堆出来的胜利”。但这场胜利,后来成了孤例。 再看俄罗斯其他几场关键战争,“伤亡换胜利”的特点很明显。 二战中的斯大林格勒战役,常被当成“战斗民族”的经典战例。但很少有人提双方的伤亡差距。德军在这场战役里损失约84万人。苏联红军伤亡高达112万人。双方伤亡比接近1比1.3。 列宁格勒保卫战更突出。苏联军民总伤亡超过300万。德军损失约50万。双方伤亡比近乎6比1。苏联能赢,靠的是源源不断的兵力补充,“熬”走了德军。 就算到了冷战后的局部冲突,这种模式也没改变。第二次车臣战争中,俄军投入约10万兵力。他们面对的车臣武装,只有2万多人。可俄军付出的代价很大,近5000人阵亡,1.7万人受伤。俄军伤亡规模是对手的数倍。 这种“靠伤亡堆胜利”的模式,和俄罗斯的情况密切相关。 俄罗斯地域辽阔。历史上,它长期面临来自东西方的安全威胁。“生存优先”的战略需求,让它往往把“赢下战争”放在“减少伤亡”前面。 同时,俄罗斯人口结构长期偏老龄化。兵员素质参差不齐。在高技术战争里,很难靠“精兵”取胜。只能依赖兵力规模优势,弥补战术、装备上的短板。 此外,俄罗斯军工体系虽庞大,但长期存在“重数量轻质量”的问题。装备迭代速度慢。这导致它在与装备水平相近的对手对抗时,难靠技术优势降低伤亡。只能用“以命换阵地”的方式推进。