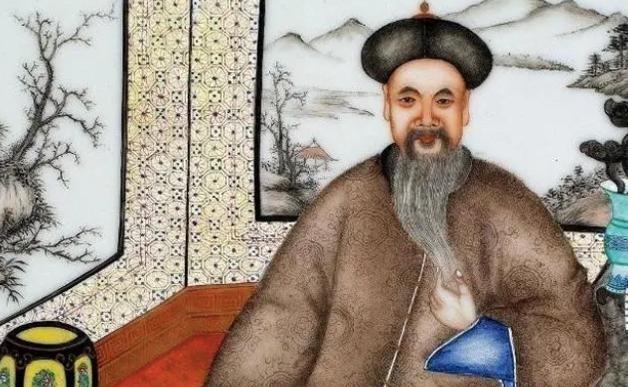

1859年,左宗棠连夜逃亡,前往巡抚胡林翼营中避难。然胡林翼对他说:“皇上下旨杀你,我只能保你一时,现在唯一可以救你的,整个大清也就只有他!” 一场因礼仪争执引发的风波,差点让晚清名臣左宗棠人头落地。当他连夜逃到挚友胡林翼军营时,得到的却是一句让人心凉的实话:只有肃顺能救你了。这个在朝堂上手眼通天的满族亲王,真会为一个素不相识的汉族幕僚出手吗? 1859年,左宗棠在湖南巡抚衙门中遭遇了人生最大的危机。永州镇总兵樊燮因礼仪问题与左宗棠发生冲突,被左宗棠呵斥驱赶,随即上书朝廷弹劾。这事看起来不大,但在当时的政治环境下,却成了一颗定时炸弹。 樊燮这个人品行不端,贪腐成性,左宗棠早就看他不顺眼。1858年冬,樊燮见左宗棠时没有请安,左宗棠怒气大发要求其按礼节行事,樊燮却顶撞说朝廷体制未定武官见师爷请安之例。说白了,樊燮觉得自己是朝廷二品武官,凭什么要给一个举人出身的师爷下跪。 左宗棠这人脾气火爆,自尊心又强,当场就炸了。他骂樊燮是王八蛋,还动手把人赶了出去。这下可捅了马蜂窝,樊燮回头就找到了湖广总督官文。官文和樊燮有姻亲关系,加上收了不少好处,立马帮着写奏折弹劾左宗棠。 咸丰皇帝看了奏折后震怒,直接把左宗棠定性为”劣幕”,批评骆秉章”如此糊涂”,下令官文和钱宝青一并查办,不准偏徇。更要命的是,皇帝还下了一道密旨:左宗棠如有不法情事,可就地正法!这就是给了总督先斩后奏的权力。 消息传来,左宗棠知道大事不妙。在那个年代,皇帝一句话就能要人命,何况还是这种带有明确杀意的密旨。左宗棠被迫于当年末、次年初离开骆秉章的幕府,连夜逃往湖北,投奔好友胡林翼。 胡林翼看到这位生死之交,心情十分沉重。他很清楚这件事的严重性,也知道自己的能力有限。胡林翼四处求人,甚至其中有些内情连左宗棠本人都未必尽知,如果不是胡林翼低三下四地四处求人,左宗棠”几乎殆矣”! 胡林翼口中那个唯一能救左宗棠的人,就是当时的军机大臣肃顺。肃顺早就听说左宗棠有大才,闻知此事后,便联合曾国藩、胡林翼等官员上书力保左宗棠,并邀请深受皇帝信任的潘祖荫写下”天下不可一日无湖南,湖南不可一日无左宗棠”之语,此后又在咸丰帝面前力荐左宗棠。 这场营救行动其实相当复杂。钱宝青奉命与官文联合查办此案,他为左宗棠大力剖白,保护了湘系势力。钱宝青是军机处的汉族章京,在朝中有一定影响力,他的参与让这场营救多了几分胜算。 这起案件实际上反映了咸丰对湘系”朋党”的疑虑。1859年9月,咸丰在召见罗遵殿时就怀疑左宗棠”招摇撞骗”,还询问举荐左宗棠的究竟是何人,意在胡林翼和曾国藩。可见皇帝对汉族官员抱团的现象早有警觉。 但历史的转机往往来得突然。1860年,太平军攻破江南大营,清军主力几乎全军覆没。这个消息传到北京,咸丰皇帝意识到,如果处死左宗棠,可能会影响湘军的士气和战斗力,在这个节骨眼上实在得不偿失。 肃顺等人趁热打铁,在朝中为左宗棠大力陈情。肃顺向朝廷推荐曾国藩、左宗棠、胡林翼、郭嵩焘等汉族官员,为平定太平天国、同光中兴网罗了人才。他深知人才的重要性,也明白在内忧外患的情况下,清朝需要像左宗棠这样的能人。 经过多方努力,1860年,在太平军攻破江南大营后,左宗棠以四品京堂候补,随同钦差大臣、两江总督曾国藩襄办军务。樊燮案终于落下帷幕,左宗棠不仅保住了性命,还获得了朝廷的重用。 这场危机对左宗棠来说是个重大转折点。从此他告别了十多年的幕僚生涯,开始独当一面。1861年,曾国藩疏荐左宗棠任浙江巡抚;1862年正式补授,督办军务。在随后的岁月里,他平定了太平军,收复了新疆,成为晚清四大名臣之一。 而樊燮的结局就很惨了。他被革职回乡后,在家中修建读书楼,发誓要让儿子们考取功名,雪耻报仇。还制作了一块”洗辱牌”,要求儿子们考中举人、进士后才能焚烧。这种做法虽然有些偏执,但也说明了当时读书人对功名的看重。 回头看这起案件,左宗棠能够化险为夷,既有胡林翼等好友的全力相救,也离不开肃顺在朝中的关键作用。更重要的是,太平军的军事压力让咸丰皇帝意识到,国家需要左宗棠这样的人才。有时候,历史的走向就是这样,个人命运往往与时代大势紧密相连。 一个举人师爷差点因为面子问题丢了性命,却因祸得福成了封疆大吏。历史有时就是这么戏剧化,你觉得左宗棠当时打樊燮这一巴掌值得吗?如果是你,会选择忍气吞声还是据理力争?欢迎在评论区分享你的看法。