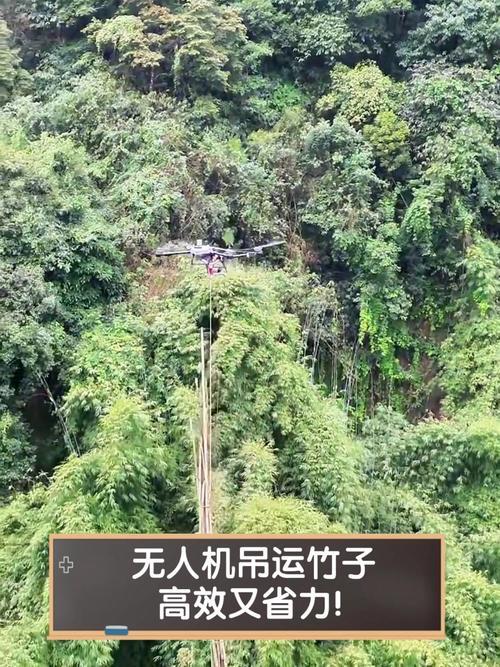

00后小伙用无人机吊运竹子,月赚4万!这届年轻人,正在用科技“盘活”深山 “嗡——”伴随旋翼的轰鸣,展翼三米的无人机吊着百斤竹子,在蜀南竹海的上空划出一道弧线,精准落在公路旁的货车边。完成这趟运输仅用50秒,而00后飞手王清苇操控遥控器的手,早已磨出了薄茧。 谁能想到,这架无人机不仅让他月入4万,更唤醒了沉睡深山十几年的“绿色宝藏”。王清苇的父亲至今记得,当年为运竹子摔成残疾,此后家里百亩竹林便成了“看家宝”——山高坡陡的小路,八九十斤的竹子靠人扛,三四十分钟才能走一趟,10个工人搬200吨要耗3个月。父辈的伤痛,成了他返乡创业的初心。 去年刷到无人机运货的视频,王清苇突然开窍:“别人能运货,我家乡的竹子为啥不能空运?”他花3万买了二手无人机和姐姐一起考了操作证,硬生生把单趟运输时间从30分钟压缩到1分半,运输成本从每吨300元砍到180元。如今他们一天能运10吨,扣除成本净赚千元,而过去人工一天顶多搬1吨,还得担着摔伤的风险。 这不是个例。自贡小伙陈文建的团队正帮村民吊运200吨竹子,若靠人工得耗3个月,无人机20天就能完工;湖南00后彭泽龙的无人机,让当地竹加工企业再也不愁原料短缺。更惊喜的是,沐川县去年只有10多台运竹无人机,今年一下增至80多台,连外地年轻人都来学技术、抢市场。 竹农周文贵算了笔账:竹子收购价500多元/吨,砍工加运费400元,自己每吨稳赚100多,“以前竹子烂在山里,现在躺着赚钱”。砍竹工也乐了,不用扛竹下山,一天砍1吨稳拿200元,再也不用冒生命危险爬悬崖。 有人说这是“风口赚钱”,可谁看见他们凌晨换电池、雨天修机器的模样?王清苇姐弟的双手、陈文建镜头里的山路,藏着答案。当00后用无人机代替了肩扛手挑,当科技打通了深山的“最后一公里”,我们终于懂了:不是年轻人不愿回农村,而是他们在用自己的方式,让家乡更值得回。