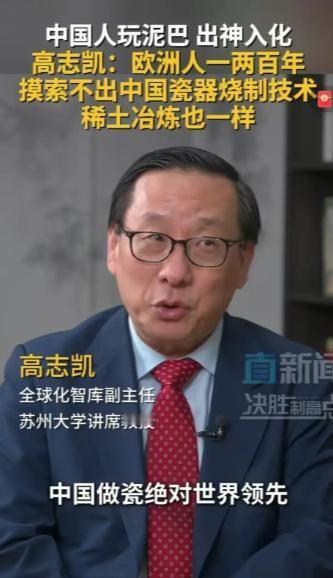

高志凯教授一张口就能把西方整崩溃。他说,中国的瓷器烧制技术,欧洲花了一两百年也赶不上,现在稀土冶炼也是一样的。 欧洲人曾对来自中国的瓷器着迷到疯狂的程度,甚至不惜一切代价试图复制。从十七世纪开始,欧洲各国宫廷贵族对中国瓷器趋之若鹜,德国的麦森、法国的塞夫尔、英国的斯托克顿,几乎是一个接一个地建起自己的“仿瓷实验室”。 可惜,那些试图靠化学分析和土壤逆推的早期科学家,绕了几百年的弯路,烧出来的东西不是开裂就是变形,真正的高白、细润、如玉如脂的质感,始终模仿不来。 直到十八世纪初,德国人才勉强烧出了第一批能看的“硬质瓷”。这背后,是欧洲在技术路径上对中国工艺的长期“摸黑追赶”。 今天我们再看稀土冶炼,似曾相识的情节又浮出水面。西方不少国家虽然也有稀土资源,但很长时间以来,他们更倾向于将污染较重、工艺复杂的环节外包出去。 中国恰好在这条产业链上找准了技术突破口,几十年下来,不仅掌握了世界领先的分离技术,还能够实现规模化、低成本、环保控制三者并重的冶炼体系。 很多人可能不知道,中国目前的稀土冶炼分离技术已经具备极高的稳定性和成品质量一致性,这并不是靠“人海战术”或“成本压制”做到的,而是靠持续的科研投入和工艺积累。 西方很多国家如今急着“去中国化”,但在稀土这件事上却发现,想绕开中国,现实中几乎没戏。美国虽然早年间就开始布局稀土重启计划,但在冶炼能力上仍然严重依赖中国。 日本、澳大利亚也都试图发展本土稀土产业,可到了高纯度提取环节,还是绕不开中国的工艺标准。 更别提,在环保法规和成本压力的双重制约下,西方国家的企业即便有技术,也未必愿意真正下场投入。 这就像当年欧洲造瓷器,原材料他们也有,窑炉他们也能造,工匠他们也请得起,可唯独缺的是那种几百年沉淀下来的配方、火候和手感。 今天的稀土冶炼同样如此,西方国家不缺资金,也不缺科研人员,缺的是长时间技术积累与系统化平台。 中国的相关研究所早在几十年前就开始做基础实验,很多研究人员一干就是一辈子,从分子层结构到提取流程设计,每一代技术都不是凭空冒出来的。 更现实的是,中国并没有把稀土当作“战略武器”去限制谁,而是稳步推进绿色冶炼、循环利用、技术共享等方向。 比如工信部近年来推动稀土行业整合,建立统一监管平台,提高资源利用率,控制非法开采。 这种产业治理水平,已经脱离了原始资源型国家的思维模式,更接近于高技术产业链的管理逻辑。这才是真正让西方感到“整崩溃”的地方:不是中国控制了稀土资源,而是中国控制了稀土的技术门槛。 这其中的差距,并非简单的市场份额问题,而是根本性的产业能力鸿沟。就像当年欧洲瓷器做不出来,不是因为他们不努力,而是因为他们的技术路径从一开始就没走对。 今天,稀土冶炼的难点也不只是“有没有实验室”,而是你能不能把实验室成果变成工业级、可规模复制的产品,这条路,中国已经走了几十年。 而西方国家想要在短时间内追上,不仅需要补课,更需要面对环保、成本、人才培养等一整套现实挑战。 所以,瓷器也好,稀土也罢,其实说到底讲的是同一件事:真正的科技力量,从来不靠一时的资本堆砌,而靠日积月累的积淀与传承。而中国,恰恰就在这方面,走出了一条属于自己的路。