韩国主播:大部分人不喜欢中国人。中国主播的回答让他哑口无言,网友说:韩国人只是不喜欢中国人,但是中国人的脑海里根本就没有感觉韩国的存在。 过去二三十年,韩流席卷亚洲,韩剧、K-pop、整容、时尚,甚至泡菜,都成了年轻人追捧的对象。 那时候中国市场刚打开大门,韩国文化产品像一股新鲜风,带着精致包装和偶像光环,迅速填补了本土娱乐的空白。 很多人把韩国当成模板,学唱跳、追星族、买韩妆,觉得那边的一切都领先一步,这种追随不是盲从,而是市场饥渴下的自然反应。 中国观众用遥控器投票,韩国明星用机场秀回应,双方各取所需,形成了一条热闹的单向通道。 中国文化产业这些年悄无声息地长出了自己的肌肉。网文改编的剧集一部接一部出海,游戏像《黑神话:悟空》直接登顶全球热榜,微短剧在东南亚和拉美刷屏,年轻人刷小红书、抖音国际版,内容全是国产IP。 文化出口不再靠翻译韩剧,而是原创故事直接对话全世界,数据显示,头部IP从文学到影视到游戏,已经形成闭环,授权市场规模连年扩大,全球用户主动买单,这种转变不是喊口号,而是实打实的产业链成熟。 民调显示,超过八成韩国人对中国持消极看法,好感度低到谷底,原因复杂,有历史积怨,有地缘博弈,也有媒体负面报道的推波助澜。 萨德事件后,民间情绪一度沸腾,街头抗议、“No China”标语此起彼伏,政界人物顺势表态,年轻人受社交媒体影响,把中国标签化成威胁、污染、不诚信。 奇怪的是,这种排斥越强烈,越像在对空气喊话,因为中国大众的注意力早就不在那了。 中国年轻人现在忙着自己的事,周末刷国产剧,假期玩国产游戏,下班点外卖吃川菜麻辣烫,旅游去张家界或西北大环线。 韩国偶像还在发新专,可播放量主力不在中国。韩国综艺再精致,也比不过本土脱口秀的接地气。 不是故意冷落,而是选择多了,眼界宽了,自然就把精力放在更贴近生活的内容上。 韩国文化没消失,只是从主角光环退到普通选项,竞争不过更懂中国胃口的本土创作。 中韩关系表面看是外交博弈,民间却是注意力分配的零和游戏,韩国越想证明存在感,越发现中国没空理会。 韩国与其纠结中国态度,不如专注本土创新,韩流早期成功靠吸收西方元素再本土化,现在中国也在这么干,而且市场更大、迭代更快。 两国完全可以错位竞争,韩国深耕精致偶像,中国主攻大众叙事,互相借鉴又互相刺激。 讨厌情绪解决不了问题,唯有产品说话,时代车轮滚滚向前,谁停下抱怨,谁就被甩在后面。 你觉得中韩文化谁更有未来?

用户13xxx40

中韩文化谁更有未来?这样降智的问题就别发了[抠鼻]

迷彩龙井

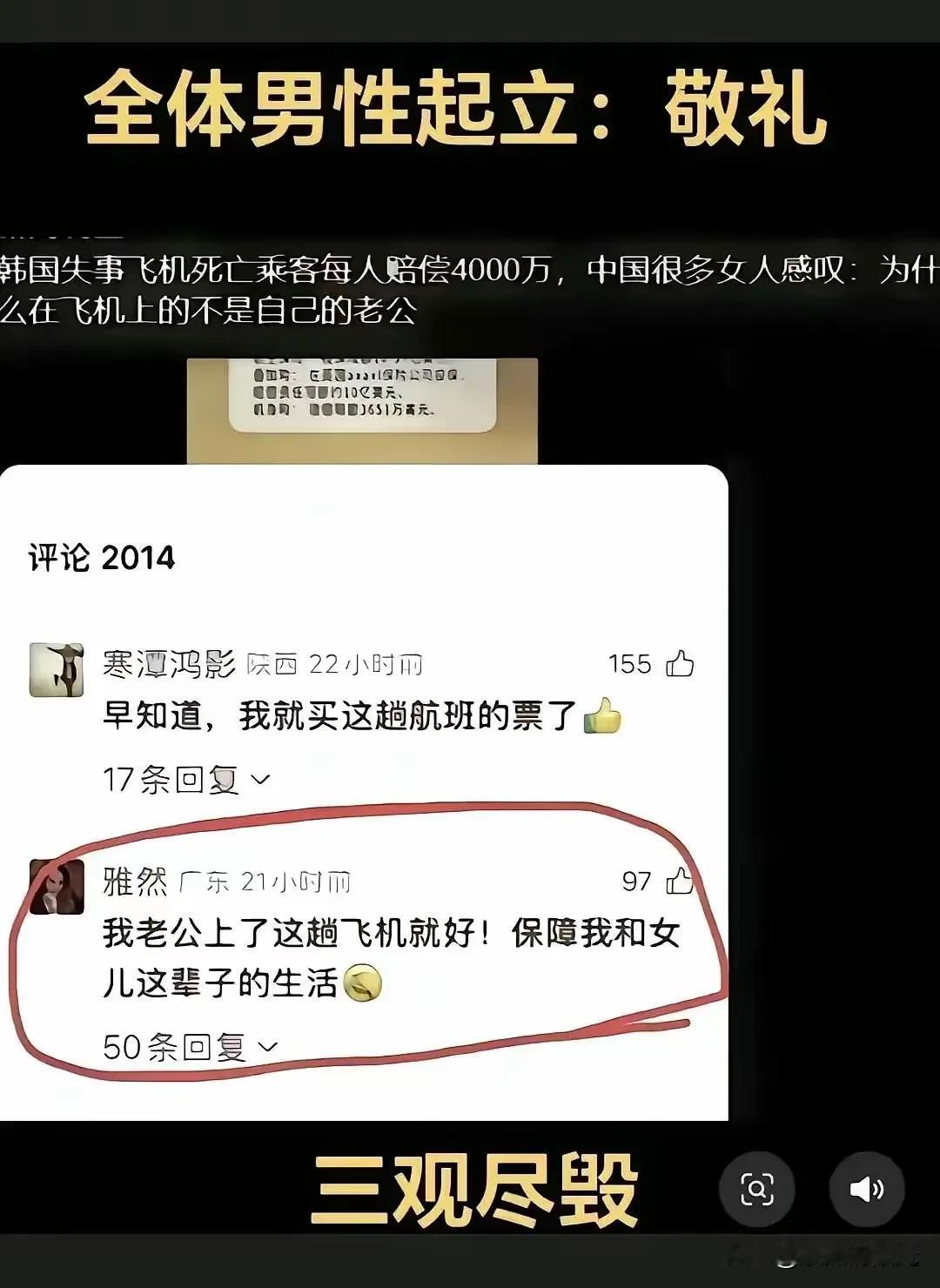

我们俯视井底之蛙