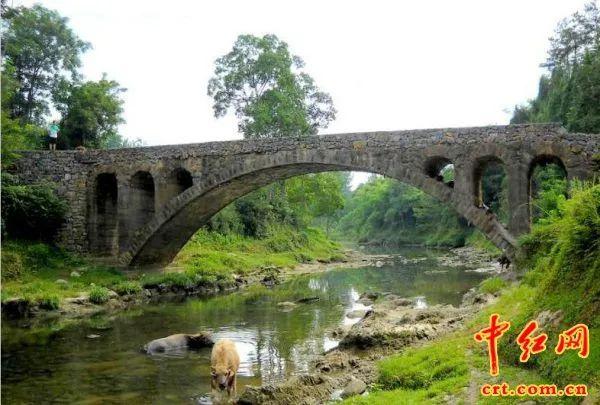

1934年,一农夫冒死救下18岁小红军,50年后成为将军的红军回来报恩,老农的要求让众人感动不已![给你小心心] 在红军长征的宏大叙事中,许多个体的命运轨迹同样动人心魄,开国少将段苏权的经历便是一例。 他曾因重伤与部队失联,甚至被举行过追悼会,最终却奇迹般归队,而五十年后,他与救命恩人之间的一段后续,更成为军民情谊的生动注脚。 1934年10月,为掩护红二、六军团主力东进,年仅十八岁的段苏权受命担任黔东独立师政委,率八百余人留守作战。 这支队伍在黔东地区牵制了数十倍于己的敌军,成功完成任务,自身却陷入重围,在一次遭遇战中,段苏权的右脚踝被子弹击中,踝骨碎裂,伤势严重。 在缺医少药、追兵不断的危急情况下,为不拖累部队行动,段苏权被安置在秀山县雅江乡丰田村。 当地一位名叫李木富的贫苦裁缝,冒着巨大风险收留了他,为躲避反动民团的搜查,李木富又将段苏权藏匿于屋后一个隐蔽的山洞中。 期间民团曾搜出段苏权,抢走了他的随身物品,经李木富竭力恳求,才保住了他的性命,在李木富夫妇每日送饭敷药的照料下,段苏权的伤口逐渐愈合。 一个多月后,段苏权深感长此以往会连累恩人,决心离开寻找部队,李木富请木匠苏仕华为他制作了一副拐杖和一个讨饭用的碗。 由于行动不便,路途异常艰辛,有时甚至不得不坐地挪行,他曾辛苦乞讨来的少许食物和钱财,也曾被其他乞丐抢走。 几经周折,段苏权流落至湖南攸县皇图岭,遇到了另一位关键恩人同乡刘维初,刘维初将他接回家中,悉心照料四十多天,并设法联系上他的家人。 1935年7月,段苏权被父亲接回茶陵老家继续养伤,身体虽渐康复,段苏权归队的决心从未动摇。 1937年抗战全面爆发后,他得知红军已改编为八路军开赴前线,便立即动身北上,历经波折,他终于在山西太原的八路军办事处找到了老领导任弼时。 见到“死而复生”的部下,任弼时又惊又喜,告诉他组织早已认定其牺牲,并为他举行过追悼会。此后,段苏权重新投身革命洪流,成长为一名优秀指挥员,并于1955年被授予少将军衔。 新中国成立后,他及早报答了刘维初的恩情,将其子接到北京培养,而对于秀山的救命恩人,他多年寻找未果。 直到1983年,已担任军事学院政委的段苏权重返秀山,在当地党史部门协助下,终于找到了年迈的李木富和苏仕华,看到恩人照片,将军不禁热泪盈眶。 段苏权多次给李木富寄去生活费表达感激,当问及老人有何个人愿望时,李木富并未提出任何私利要求。 他只说:“我个人啥也不要,就是希望在村前的车田河上,给乡亲们架一座桥。”段苏权当即个人出资,促成了这座桥的修建。 这座由水泥和鹅卵石砌成的拱桥,被当地群众亲切称为“红军桥”,当年藏身的山洞,也被立碑命名为“红军洞”。 一座桥,一个洞,记录的不只是一次救命之恩,更是战火年代军民之间生死相托的情义。 看到段苏权将军和李木富老人的故事,心里真是暖暖的,又特别受触动,很多网友也都被感动。 “段将军真是条重情重义的汉子,将近五十年过去了,他从没忘记当年的救命恩人,功成名就后第一件事就是回去寻亲报恩。” “看到老人自己什么都不要,只想着给乡亲们修座桥,我的眼泪一下子就掉下来了。” “这段真实的历史,比任何虚构的文艺作品都更有力量,更能让人感受到革命年代的艰辛和信念的伟大。” “那座‘红军桥’,它早已超越了一座普通桥梁的功能,它更像一座精神的丰碑,实实在在地矗立在那里,向后人无声地讲述着什么是军爱民、民拥军,什么是血肉相连。” “‘半条被子’的故事是温暖,这座‘红军桥’就是担当,都是共产党和红军留给我们的宝贵财富。” 在当今社会,我们应该用什么样的具体行动,来传承和发扬这种“军爱民、民拥军”的鱼水深情?你在身边见过或经历过哪些体现军民团结的暖心小事吗?欢迎在评论区分享你的故事和看法! 信息来源:重庆日报