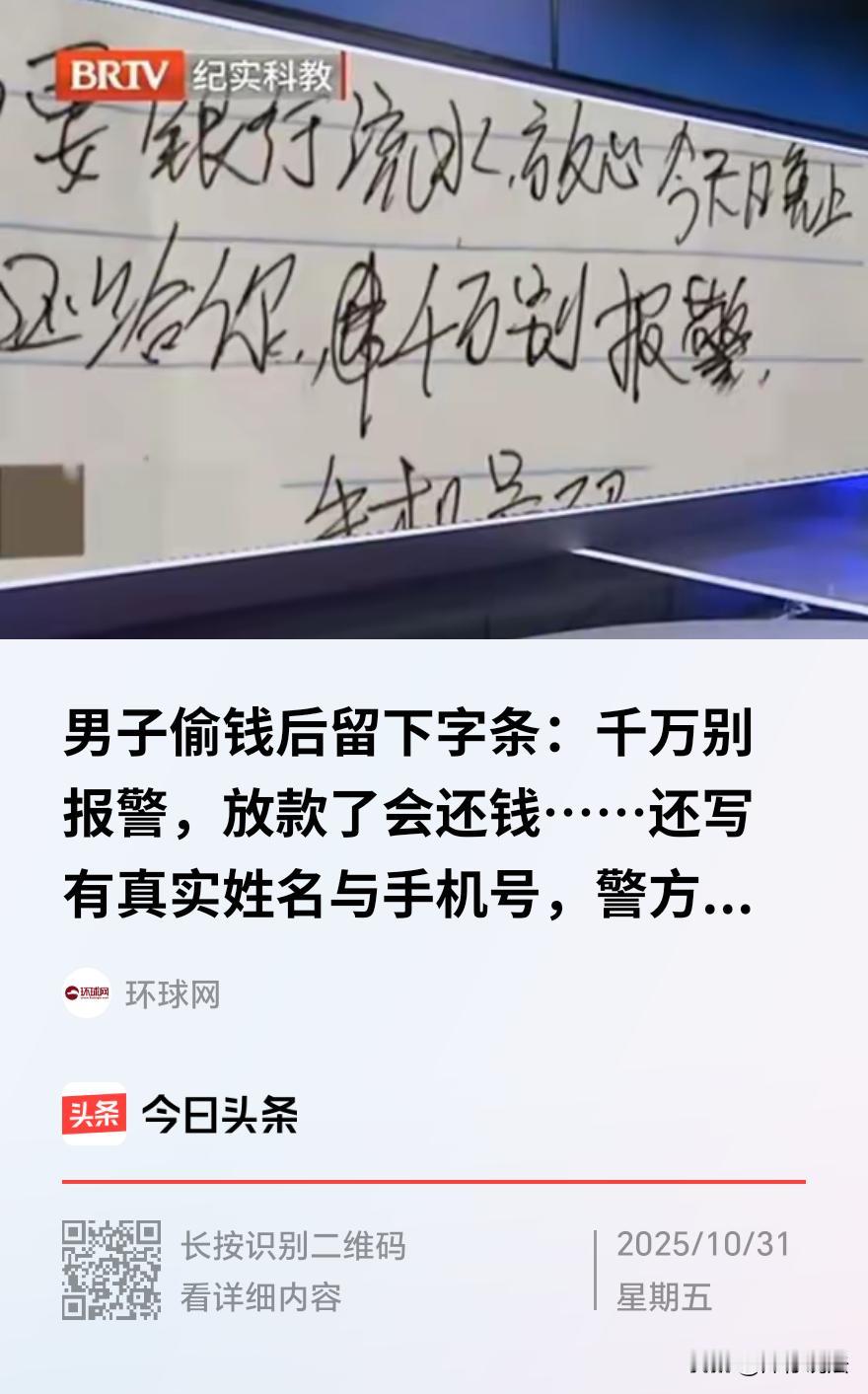

“聪明反被聪明误!”安徽芜湖,一男子潜入别人办公室,偷走了几千块钱。可你说他胆大吧,他居然在现场工工整整留了张字条,上面写着:“千万别报警,我因申请网贷急需制造银行流水,不得已出此下策。等贷款批下来,一定原数奉还!”字条末尾,他甚至工整地留下了自己的真实姓名和手机号码,还叮嘱事主“加微信详谈”。事主将信将疑添加了微信,试图沟通还款。然而,对方虽然满口承诺,却始终以“贷款还没批下来”为由拖延,没有任何实际行动。在多次沟通无果后,事主选择了报警。 据悉,近日,小李(化名)发现办公室的抽屉被人打开过,里面存放的数千元现金不翼而飞。 起初,小李以为是自己记错了地方,或者可能是同事临时借用。但仔细检查后,他发现桌上多了一张字条。 这张字条写得清清楚楚,内容让人哭笑不得。字条上写着:“千万别报警,因网贷需要银行流水才偷钱,等放款了就还钱。”更让人意外的是,字条下方还附了一个真实的姓名和手机号码,并要求事主添加微信进行联系。 小李看到字条后,第一反应是惊讶和困惑,他从未遇到过这样的盗窃案,窃贼不仅偷了钱,还主动留下联系方式,甚至承诺还款。这听起来像是一场恶作剧,但现金确实不见了。 小李犹豫了一下,决定按照字条上的指示,添加了那个微信账号。 通过微信,小李与对方取得了联系,他试图沟通还款事宜,询问对方何时能归还钱款。但沟通并不顺利。 对方虽然回复了消息,却总是推脱,说网贷还没批下来,需要再等等。 几天过去了,还款的事毫无进展。小李开始怀疑,这会不会是一个骗局?或者,窃贼在耍什么花招? 最终,小李决定不再等待,选择了报警。 警方接到报警后,起初也觉得这起案件有些蹊跷。通常情况下,盗窃案中窃贼会尽量隐藏身份,避免留下任何线索。 但这名窃贼却反其道而行之,不仅留下真实信息,还主动要求联系。 警方怀疑,这可能是一种障眼法,目的是转移视线,或者试探小李的反应。 为了核实情况,警方对字条上的信息进行了查证。警方发现,姓名和手机号都是真实的,属于一名叫唐某(化名)的男子。 通过技术手段,警方进一步确认了唐某的身份和位置。随后,警方通过微信与唐某联系,假装是小李的朋友,约定在一个地点见面,讨论还款事宜。 唐某没有起疑,答应了见面。在约定地点,警方布控成功,将唐某抓获归案。 唐某被抓获后,对盗窃事实供认不讳。 经过调查,警方发现唐某并非初犯,他有多项盗窃前科,是一个惯犯。 唐某没有固定工作,生活不稳定,经常靠小偷小摸维持生计。 在这次案件中,唐某声称自己偷钱不是为了挥霍,而是想用这笔钱制造银行流水,以便申请网贷。他以为,只要网贷批下来,他就能还上钱,这样小李就不会报警,自己也能避免法律追究。 唐某还表示,他不想不劳而获,但现实压力让他走投无路。可惜,他的计划落空了。网贷申请没有成功,偷来的钱却很快被他花光。 最终,唐某不仅没还上钱,还再次落入法网。 那么,从法律角度看,唐某留下字条承诺还款的行为,能否否定其行为的盗窃性质,或者使其免于刑事追究? 《刑法》第二百六十四条规定:盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;…… 本案中,唐某留下字条,声称“放款了会还钱”,这似乎表明他仅有“暂时使用”的意图。然而,在刑法判断中,行为人的主观意图需要通过其客观行为来综合认定。 首先, 唐某在取得钱款时,并未获得小李的同意,其占有财物的初始状态就是非法的。 其次, 唐某所谓的“还款”计划,建立在“网贷成功”这一不确定的未来事件上。这意味着还款与否、何时还款,完全依赖于一个不确定的条件,而非其确定的意愿和能力。 这实质上是一种单方面的、无担保的空头承诺,不具有任何法律约束力,也无法消除其行为当时的非法性。 最后,也是最具决定性的一点, 唐某在事后与小李沟通时,并未兑现还款承诺,反而将钱款“挥霍一空”。 这一行为彻底暴露了其所谓的“还款”承诺的虚假性,即便其最初有还款的想法,但其后续挥霍财产的行为,已经表明他放任了财物无法归还的结果发生,主观上已转化为确定的非法占有意图。 此外,根据安徽省的相关规定,盗窃公私财物“数额较大”的标准通常在人民币二千元以上。报道中称被窃现金为“数千元”,已远超此标准,达到了刑事追诉的门槛。 报道还指出唐某“有多项盗窃前科”,即便本次盗窃数额单独计算未达到“较大”标准,因其符合“多次盗窃”的情节,同样构成盗窃罪。 所以,唐某已经构成盗窃罪既遂,留下字条是犯罪既遂后的行为,无法改变盗窃行为本质。 对于本案,您有什么看法呢?