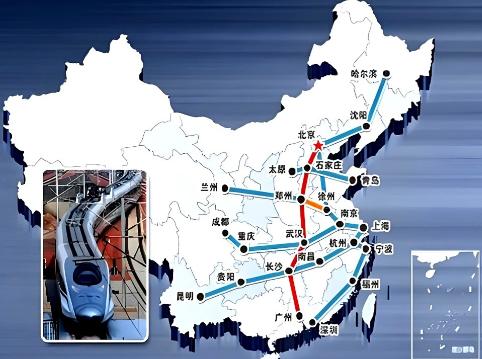

当年西方到底在想什么?竟主动把先进的高铁技术转让给中国! 2004年,中国铁道部抛出了200列高速动车组的大单,震动了全球轨道交通行业,这可不是普通的采购,那是当时世界上最庞大的一次高铁招标,中国开出的条件相当直接:谁来投标,谁就必须把核心技术也一块带过来。 像德国西门子、法国阿尔斯通、日本川崎重工、加拿大庞巴迪这些传统巨头,哪怕嘴上再不情愿,也没得挑,他们知道,这是一根救命绳,那会欧洲高铁市场已经趋于饱和,日本的新干线也修得差不多了,连国内升级的动力都不足,各大厂订单越来越少,生产线都快闲到长草,技术专利也卖不出去。 西门子当时轨道交通业务连续亏损三年,阿尔斯通甚至到了发不出工资的边缘,川崎重工的高铁业务被本国市场挤压得喘不过气,在这样的背景下,中国抛出的订单简直像天上掉馅饼。 虽然嘴上还在谈“技术保密”,背地里却都开始盘算盘算盘算怎么在这块大蛋糕上分一杯羹,想想看,一个规划超过一万公里、横贯东西南北的高铁网络,意味着多少列车、多少零部件、多少配套设施?这可不是一锤子买卖,是一整条黄金供应链。 对他们来说,不参与等于自废武功,参与就必须服从中国的游戏规则,那时候很多外企都想象不到,这一让步,竟然打开了中国高铁弯道超车的大门,你觉得,如果当年他们再坚持技术保密,现在会不会是另外一番局面? 这场看似普通的技术合作,背后藏着的,其实是一场冷静、克制又极具前瞻性的战略博弈,有人说,中国是靠“买”来的高铁技术,其实真相比这个复杂得多,中国不是简单地掏钱买设备,而是通过制度设计、议价策略,把“学技术”这件事嵌入了合作条款里,必须是联合设计、必须用中国品牌、关键零部件必须转让、还得把工程师派到中国工厂来手把手培训。 在那一轮招标中,中国不光是出钱的买家,更是主动塑造规则的一方,而西方公司之所以愿意低头,关键不是被“技术渴求”感动,而是被现实打败了,别忘了,2008年全球金融危机爆发前夜,经济早就透着寒意,这些轨道交通企业日子并不好过。 如果不是因为急需订单解渴,他们真的不愿意吐出这些技术核心,当时中方谈判代表的一个关键策略,就是把几家厂商轮番谈,今天和西门子磨,明天又去试探川崎的底线,谁最先松口,谁就能抢到头啖汤。 这种博弈方式看似强势,其实是中国认清了自身发展阶段的现实,用最市场化的方式倒逼对方让利,而真正让这些技术在中国落地生根的,并不是所谓“技术转让”本身,而是背后那一群夜里挑灯苦读外文资料、白天钻进工厂一遍遍测试的工程师。 这些人才是高铁国产化的灵魂,有德国工程师后来回忆,说在中国一天要被问上200多个技术问题,有时连焊接温度偏差几度都得当场解释清楚,中国工程师的那种“啃下来、吃进去、再做出新的”的劲头,不是所有国家都能复制的。 西方把高铁核心技术转给中国,从一开始就不是出于慷慨,而是被现实压着走的权宜之计,他们赌的是:中国吃得进去,却做不出来,然而他们没想到,中国不但吃得下、还消化得快,更重要的是,会在此基础上创造出新的标准和新一代产品。 当“复兴号”开始驰骋在广袤的大地,当CR450试验车突破时速453公里,那一页技术依赖史书就被彻底翻过去了,技术没有感情,但战略选择会决定一个国家的未来轨迹,用全球最市场化的招标,换来全球最尖端的技术,再靠本土产业链转化成“独门武器”,这不是捷径,而是能力和胆识的体现。 很多人说中国高铁的发展是奇迹,其实这背后没有魔法,只有一连串被死磕出来的细节,一个国家对待技术的态度,往往决定了它未来的高度。 你怎么看当年这些外企的技术妥协?如果你是谈判桌上的一员,你会愿意换技术保市场吗?欢迎在评论区聊聊。 参考资料:观察者网——美国把机会让给中国?“亚太地区不是谁的后花园”

用户10xxx77

二桃杀三士