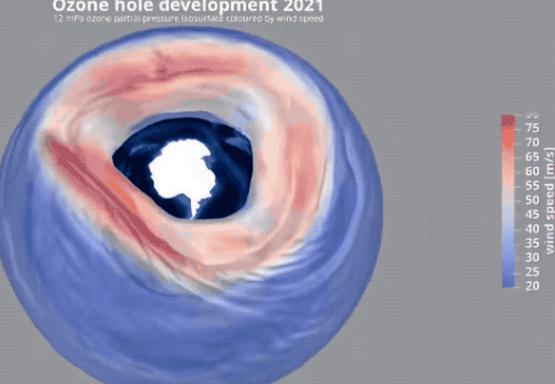

谁小时候没被爸妈拽着看科普片,屏幕里说臭氧层破了个大洞,紫外线要把人晒出皮肤癌,连海里的小鱼苗都活不成,当时被吓得夏天出门恨不得裹成粽子。 然而这事得从一个“造了好东西又闯了大祸”的发明家说起,上世纪30年代有个叫米基利的人,搞出了氟利昂。 那时候的制冷剂要么有毒,要么一点就炸,家里装台空调跟摆了个定时炸弹似的。 但是氟利昂却不一样,没毒还不燃,空调、发胶、连泡沫塑料都得靠它,为了证明这玩意儿安全,米基利当着记者的面吸了一大口,吐出来还吹灭了蜡烛。 但令人没想到的是,人类用得越爽这中间的隐患就埋得越深,过了40年有科学家发现了不对劲,这氟利昂飘到高空,被太阳一晒就会分解出氯原子,一个就能霍霍上万个臭氧分子。 直到1985年英国科考队在南极一测傻眼了,当地臭氧居然少了7成,NASA赶紧翻自己的卫星数据。 结果之前电脑觉得数据太离谱,直接当误差删了,后来一恢复才发现那空洞比整个美国还大,这下全世界都慌了,真要是没了臭氧出门都得戴电焊面罩。 不过还好人类没躺平,1987年各国凑一块儿签了《蒙特利尔议定书》,甚至发达国家1996年就先停了氟利昂生产。 现在效果肉眼可见,不仅99%的破坏物质都被禁了,而且臭氧层每十年就能恢复1%-3%。 所以如今没人提恰恰是因为问题解决得好,就像家里修好了漏水的屋顶,谁还天天念叨漏雨的事。 说到底这段历程里,最燃的不是“天补好了”,而是当年有人敢喊“天要塌了”,更有人愿意一起动手“补天”。