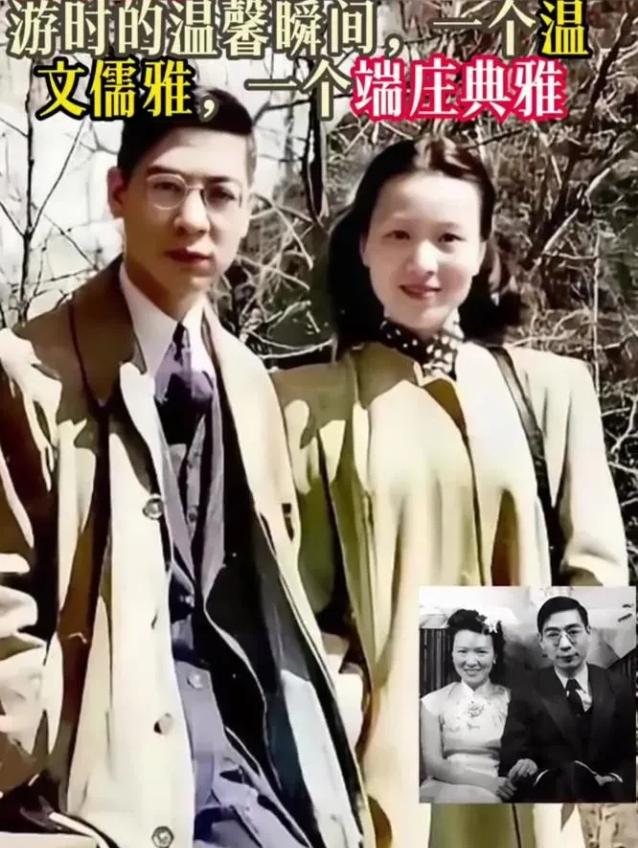

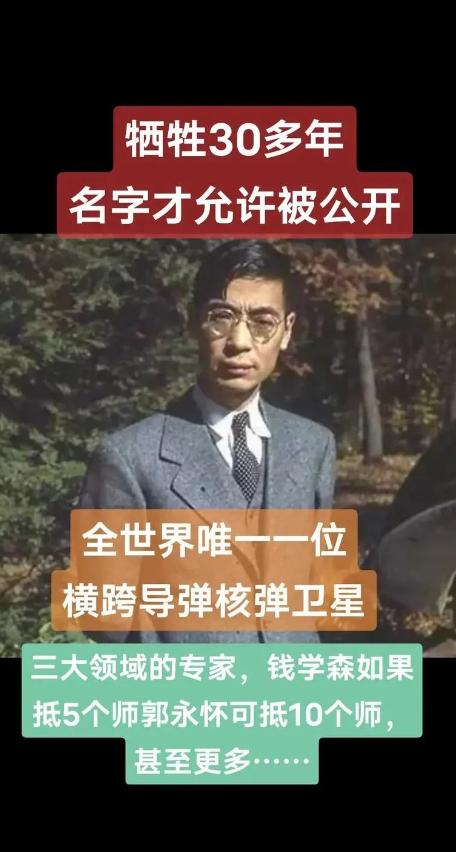

郭永怀永远不知,他牺牲后,女儿也不久后离世,只留下妻子孤零零地在世上。他是被钱学森称为天才的人,是两弹一星元勋,但却英年早逝,他牺牲的时候和警卫员两个人紧紧抱着,把资料护在怀里…… 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在国家科技馆的展厅里,那只蓝色帆布资料夹被安静地摆在玻璃柜中。灯光照着它,边角那点烧焦的痕迹看着像岁月的印章。 游客走过,也许只当它是一件老旧的科研遗物,可真正懂的人都知道,这薄薄几页纸,曾被两条命紧紧护住,那是中国第一颗热核导弹试验的核心数据,是一个家、一代人,甚至一个时代的信念。 郭永怀,名字不算家喻户晓,可他做的事,足以让所有后来者肃然起敬。 五十年代,他在美国已经是个被高校抢着要的科学家,有终身教职、有实验室、有未来。可他偏不留,烧掉手稿、丢下研究,带着妻子和女儿踏上归国的轮船。那年他站在甲板上,海风吹得人睁不开眼,同行的人问他图个啥,他只笑笑,说祖国更需要他,谁能想到,那一笑,后来换来的是命都搭进去的坚持。 回国后的条件,别提多艰苦,实验棚是临时搭的,冬天冷得连墨水都结冰,他就拿煤油灯烤一会儿,趁温热赶紧写,罗布泊的碱水把鞋底都泡开了,干粮硬得能砸钉子。 可他照样每天算数据、写报告,熬夜熬成了常态。别人问他图什么,他总说:“早点算完,咱的东西就能早点试,”有回学生发现他趴在演算纸上睡着了,推推他才醒,第一句话竟是:“那组公式验完了吗?”这股“轴劲儿”,不是为出名,而是为了那句简单得不能再简单的话,“国家要用。” 1968年冬天,他从青海试验基地飞回北京,那天的天气预报说有强气流,机场地勤劝他再等等,可他抱着那只蓝色资料夹,摇摇头,说早点送到,实验就能早一天推进,飞机起飞时,他眼圈发黑,手里仍死死攥着那份报告。谁也没想到,这一飞,成了永别。 当飞机在北京上空遇到强气流坠落时,机舱瞬间被火吞没。那是一场没人能幸免的灾难,可救援人员后来扒开残骸,看到的却是让人泪崩的一幕,他和警卫员紧紧抱在一起,身体都烧得粘连,却把那叠资料夹在中间,火化不了的,是他们对祖国科研的执念,那份报告纸微微焦黄,却一个字都没糊,像是命运都在替他们护着。 北京那头,妻子李佩正忙着煮鸡汤,女儿郭芹蜷在沙发上,手里攥着画纸——她花了几个晚上偷偷画的父亲,笑得温柔。 李佩想着,明天他就能回来了,这碗鸡汤得留半碗不放药材,他不喜欢那股味儿。炉火噼啪作响,谁也没想到,那通“明天到家”的电话成了诀别。 噩耗传来那天,窗外正飘着细雪。李佩几乎是跪着接的电话,放下听筒,整个人都软了,女儿抱着她,咳得直发抖。 郭芹从小肺不好,医生早说要静养,可自从父亲走后,她就像忽然长大了,拼命想接上那条断掉的线。她白天帮单位整理资料,晚上照顾母亲,咳到半夜也不肯休息。 1969年秋天,她终于没再醒来,才十四岁,短短十个月,李佩失去了丈夫和女儿,那个原本温暖的小家,一下子空得只剩下钟表的滴答声。 可她没倒,没有哭天抢地,也没有怨天尤人,她收起丈夫留下的笔记本,擦干泪,继续回到课堂。 她是中国科学院的教授,教英语,但她的课堂不只是语法和单词。她常给学生讲科技论文里的句式,教他们怎么读懂世界前沿的科学文献。 为了让教材更实用,她编写《英语精读教程》,一字一句地手抄、改写,选的例句全是科技类的。 那本书后来成了无数高校的教材,培养了一代能与世界对话的科研人,她说,老郭走了,可他的精神得有人接着传。 晚年时,李佩把丈夫的奖章、存款全捐了,记者问她孤不孤单,她笑着说:“不孤单,我还有活要干。”那句平淡的话,比任何豪言都重。 再回到那只蓝色资料夹,如今,它静静地躺在展柜中,人们从它身边走过,灯光映在玻璃上,有人俯身看得出神。那焦黑的边角,不只是火烧的痕迹,更像是一种烙印——告诉后人,这些平凡的纸张,曾经被人用生命护着。 我们今天习惯了高铁、智能手机、稳定的生活,可这一切的背后,正是无数像郭永怀这样的人,把“国家”二字刻进了骨头里。或许我们记不全他们的名字,但他们留下的光,一直照到今天。 对此,大家有什么看法呢?