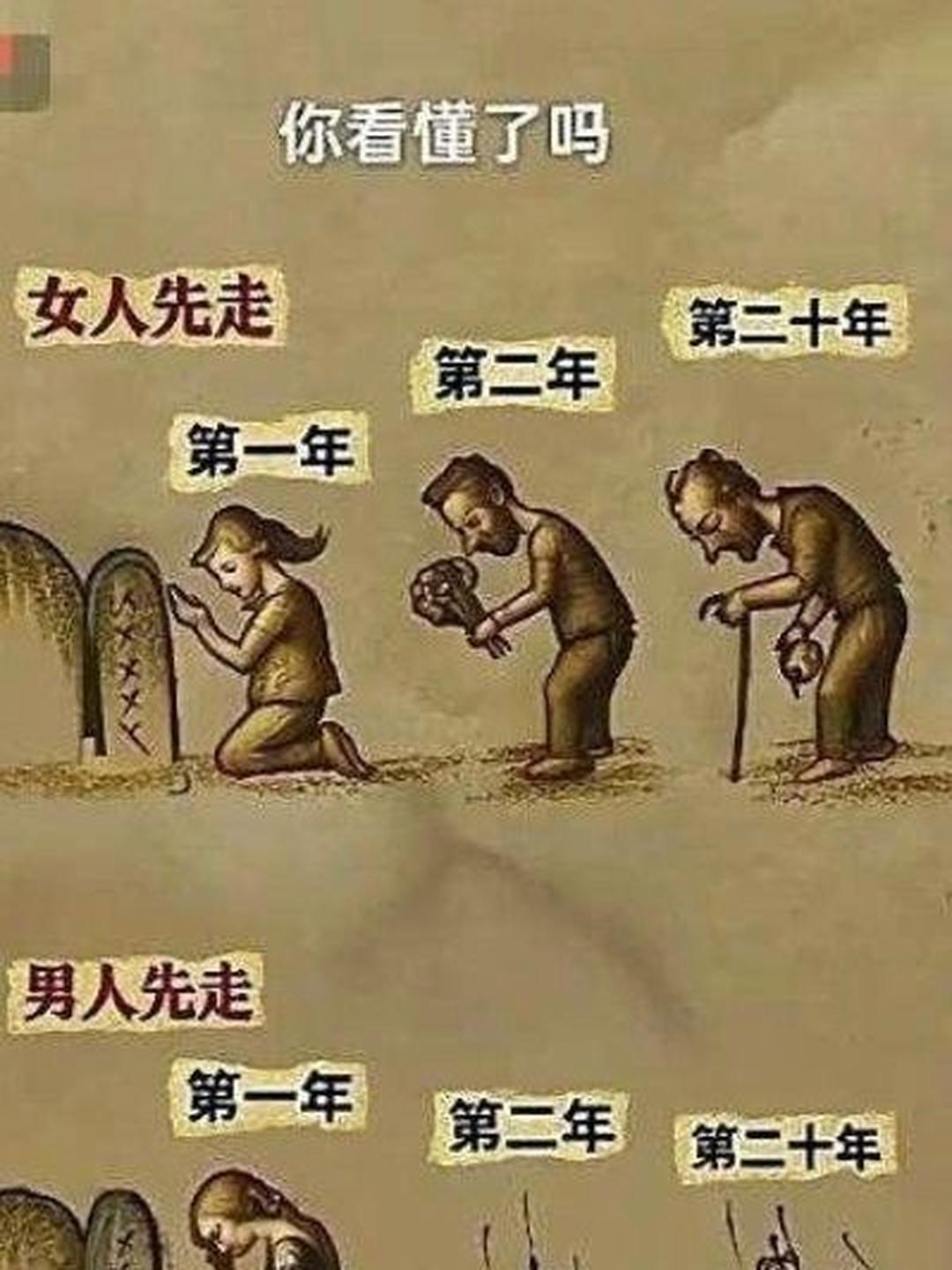

是这个理吗? 女性先走:一年、两年、十年、二十年、三十年,丈夫都还会来祭拜探望,一直到最后; 男性先走:一年、两年......,短时间内妻子也回来探望,但时间长了就不来了,就交给家里的孩子来。 小区里的张大爷今年78岁,老伴走了整整二十年。每到清明、忌日,他都雷打不动地提着竹篮去墓园,篮里永远装着老伴爱吃的桃酥、一小束白菊,还有一块干净的抹布。他会蹲在墓碑前,用抹布细细擦去碑上的灰尘,絮絮叨叨说上半个多小时家常:“今年孙子考上大学了,跟你当年想的一样,读了师范”“小区里的老槐树又开花了,你以前总爱摘两朵插在窗台上”。旁人问他这么多年累不累,他摆摆手:“她这辈子跟着我没享过多少福,我多来看看,心里踏实。” 张大爷的邻居李奶奶,丈夫走了五年。前两年清明,她都是自己拄着拐杖去墓园,后来膝盖出了问题,爬不动墓园的台阶,就改成让儿子代劳。每次儿子出发前,她都会提前一晚准备好丈夫爱吃的糕点,反复叮嘱:“跟你爸说,家里一切都好,我身体也硬朗,让他放心。”有人背后议论,说李奶奶“感情淡了”,她听见了也不辩解,只是叹气:“不是不想去,是真的走不动了,心里记着他,在哪儿祭拜都一样。” 其实这种所谓的“性别差异”,根本不是感情深浅的评判标准,背后藏着太多现实的无奈。张大爷退休前是工人,老伴在世时家里的琐事大多由老伴操持,他闲下来的时间多,思念的表达也更直接。而李奶奶一辈子操持家务、拉扯孩子,丈夫走后,她既要照顾年幼的孙子,又要打理家里的大小事,晚年身体机能下降,连出门都成了难题。对她来说,不是不想亲自探望,而是生活的重担和身体的局限,让她不得不选择另一种方式寄托哀思。 我曾在社区做过半年的老年服务走访,接触过二十多个失偶家庭,发现所谓“男性更长久、女性易放弃”的说法,完全是绝对化的偏见。有位王阿姨,丈夫走了十五年,每年忌日都坚持坐两小时公交去墓园,哪怕腿脚不便,也会让女儿搀扶着去;还有位陈大爷,老伴走了三年后再婚,就再也没去过墓园,祭拜的事全交给了前妻的儿子。感情的坚守与否,从来和性别无关,只和个人的经历、性格以及现实条件相关。 男性失偶后,很多人的社交圈本就狭窄,老伴的离去会让他们的精神世界变得空虚,祭拜成了一种情感寄托,也是他们维持思念的重要方式。而女性往往在家庭中承担着更多的情感连接角色,她们的思念可能藏在日常的琐碎里:收拾旧物时摩挲老伴的衣服,做饭时习惯性多盛一碗饭,这些隐性的思念,未必比男性的祭拜来得浅薄。 更重要的是,随着时代变化,这种所谓的“规律”早已被打破。现在很多家庭里,夫妻双方地位平等,感情基础深厚,无论谁先走,另一方都会用自己的方式长久缅怀。那些说“女性久了就不探望”的人,不过是忽略了女性在家庭和晚年生活中面临的更多束缚——身体的衰老、家务的牵绊、子女的依赖,这些都可能让她们无法像男性那样自由地表达思念。 难道真的能用“去不去墓园”来衡量对亡者的感情吗?那些因为身体原因无法亲自探望,却始终在心里牵挂的女性,她们的思念就不算数吗?我们总爱用单一的标准给感情贴标签,却忘了每个人表达思念的方式不同,现实的困境也千差万别。 感情的深浅,从来不是靠祭拜的次数和年限来定义的。心里装着对方,哪怕只是在某个深夜想起,默默说一句“我想你了”,也是最真挚的缅怀。所谓的“性别差异”,不过是我们对现实困境的漠视,对情感表达的刻板印象。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

在下琉璃

事实是绝大部分丧偶的老头都会再婚,丧偶的大妈除了养活不了自己的很少有人再婚

用户88xxx76

因人而异,不能一概而论。