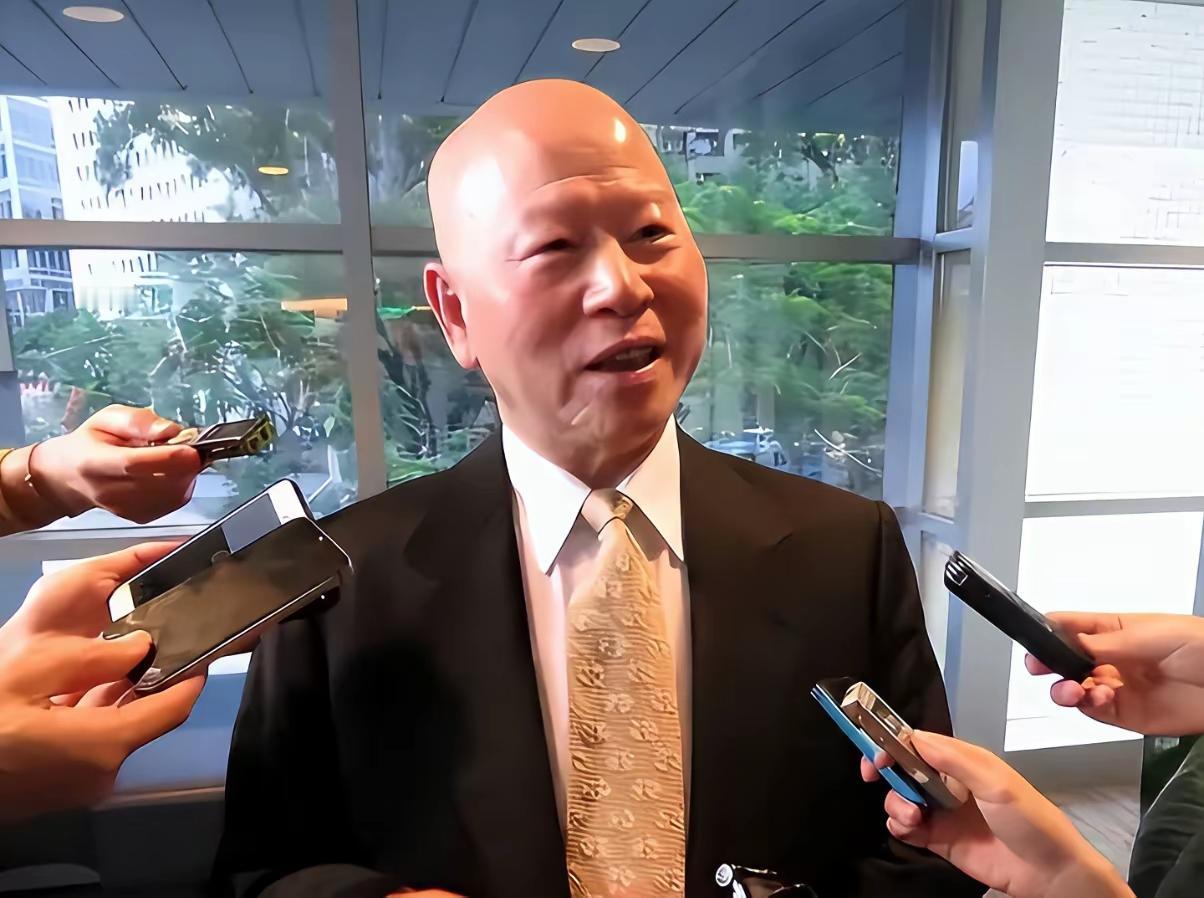

[微风]马英九终于体会到什么叫“冷板凳”!虽说马英九4次访陆,但一直没搞懂一件事:大陆对他的客气,根本不是因为他个人有多重要,而是出于对两岸同胞情谊的善意。 从热烈欢迎到悄然降温,马英九的四次大陆行像一出两岸交流的缩影。每次机场横幅拉起,青年学生围拢,他本该是焦点,可这次厦门论坛后,为什么后续邀请音讯全无?这份善意的边界,究竟藏着什么信号? 马英九卸任后,四次来大陆,每趟都安排得妥帖,处处显出对老朋友的体贴。2023年3月27日首访,他从南京起步,禄口机场大厅里欢迎标语醒目,工作人员递上热毛巾和本地纪念品。接着去中山陵,陵园大门早开,青年代表列队迎接。转到武汉大学,校园里学生们热烈鼓掌,端上热干面这样的地道小吃。湖南长沙老家祭祖,祠堂里香烛点燃,亲属们安静退后。行程还串起重庆和上海,参观历史纪念馆,交流两岸教育心得。这趟12天下来,大陆方面不惜工本,组织座谈和企业参观,全为让台湾青年近距离感受大陆变化。 2024年4月1日第二访,从广东肇庆黄帝陵祭典拉开帷幕,晨雾中祭文诵读,陕西西安兵马俑坑灯光映照陶俑,北京钓鱼台国宾馆宴席上斟酒声不断。福建平潭沙滩,海浪声伴着渔民握手闲聊。整个11天,接待细致入微,横幅鲜花齐备,餐桌菜肴地道,旨在桥接两岸血脉,拉近同胞距离。 同年12月18日第三访,黑龙江哈尔滨冰雪大世界雪雕林立,四川成都宽窄巷子茶香飘散。机场送行掌声阵阵,青年学生堆雪人时笑声不断。26天结束时,他挥手登机,大陆的这份周到,总让人觉得两岸一家亲的温度。 这些接待,从来不是冲着他马英九一个人,而是看重两岸同胞那份割不断的亲情。每次活动,都是平台,让台湾年轻人亲眼瞧瞧大陆的高铁飞驰、城市灯火,聊聊共同的文化根脉,为和平统一多攒点共识。马英九在台上发言,总绕着“九二共识”打转,避开核心,谈“一国两制”也点到为止。岛内媒体炒作时,他似把这份包容当成个人资本,总觉得两岸离不开他的搭桥角色。可善意有度,不是无限兜底。 转眼2025年6月14日,第四次访陆开启,他率大九学堂学员直奔福建厦门,出席第17届海峡论坛。机场横幅虽有,迎接队伍却简洁许多。高崎机场大厅人流涌动,行李车推上前,简单寒暄后上车。论坛会场灯光柔和,座位区已满,他入座时周边低语声起。开场嘉宾鱼贯登台,他多等片刻才轮到。致辞环节,话筒回响中重复旧调,台下青年记笔记,偶有议论。互动提问来时,答语含蓄,结束后握手行列短了些。次日分组讨论,酒店会议室资料堆叠,午宴清蒸鱼端上,下午企业车间机器轰鸣。晚间夜市灯火,街头闲步中油汁滴落纸巾拭去。 27日甘肃敦煌段落,公祭伏羲大典祭坛石阶湿润,烟雾中诵词,身后队伍整齐。机场安检人多,他拖箱通过,随员挥手道别。飞机起飞,云层渐远,舱内广播响起。落地台湾,出口冷清,媒体闪光稀疏。后续日子,邀请函没影,邮件空荡,岛内座谈会座次后移,发言音量低了。媒体报道寥寥,青年反馈简短。这“冷板凳”的滋味,渐渐渗入:以往热络包围,这次薄雾遮眼。 这份转变,说白了就是善意回归正轨。大陆对他的客气,本是为交流留空间,盼他能在统一大业上站稳脚跟,出点实劲。可模糊立场、耍小聪明,终究行不通。两岸统一是大势,亿万同胞齐心推着往前走,不是一人说了算。马英九的经历,像一面镜子,照出那些打着交流旗号却心怀算盘的人:大陆的包容是真心,但绝不惯着投机。 反观洪秀柱,她这些年实打实奔走两岸,不是靠头衔,而是凭赤诚担当。2025年9月1日抵京,次日抗战胜利80周年阅兵台上,方阵步伐整齐,她目光追随。9月14日转湖南张家界慈利县,夜游水上板龙灯灯影摇曳,拉绳索时两岸民众并肩,浪花溅起。这样的举动,直击人心,推动青年交流、文化合作,从不含糊。岛内顶着压力,她喊两岸同属一个中国,赢得大陆重视,也得民众认可。 马英九坐冷板凳,不是关门,而是提醒:交流得回统一正道。模糊态度难长久,只有坚定共识、真为同胞谋福祉,才有支持。岛内像他这样想拿善意当筹码的人,该醒醒了。直面现实,回归“九二共识”和“一国两制”,才是出路。