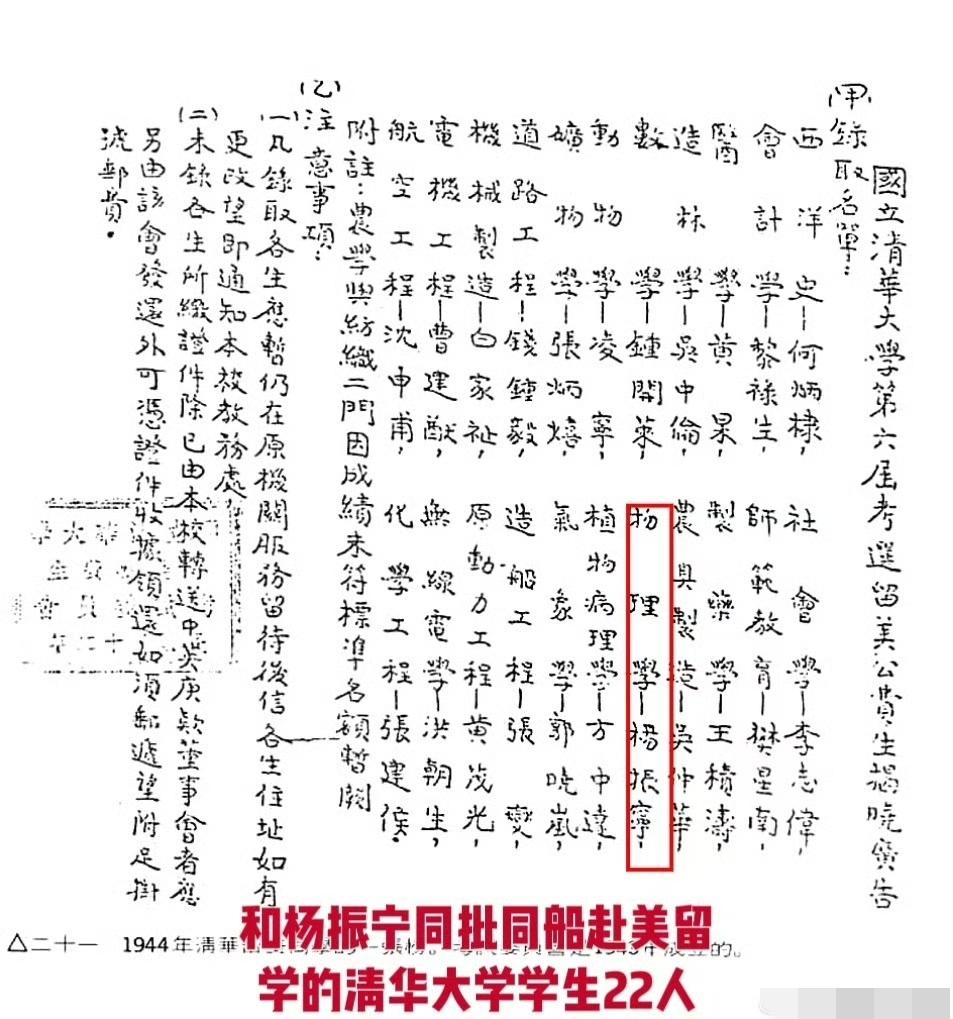

看着这张泛黄的清华留美榜单,上面的22个名字墨迹虽淡,分量却重如千钧。1945年深秋,就是这伙平均年龄不过20岁的年轻人,挤在运兵船的四层统舱里漂洋过海。他们中除了诺贝尔奖得主杨振宁,更藏着日后中国科学界的"顶梁柱"——那场穿越战火的求学之旅,从来不是个人的深造,而是一个民族在绝境里为未来存下的"火种"。 故事得从1937年的炮火讲起。七七事变后,北平清华园的杨振宁跟着家人逃回合肥,庐州中学的课堂刚坐热,就因日军轰炸迁到三河古镇。与此同时,北大、清华、南开的教授们正背着书本往长沙、昆明走,西南联大的校舍还没搭好,"读书救国"四个字已刻进每个学子心里。杨振宁的父亲杨武之作为清华数学系主任,先一步赶赴长沙授课,直到1938年初才接家人辗转到昆明,这一路的颠沛,成了那代学子的共同记忆。 昆明的昆华中学里,杨振宁遇到了教育部的特殊政策:战乱中流离的学生可凭同等学力考大学。这位跳过高三的少年,直接拿下西南联大的入场券。在那所茅草屋顶、泥土地面的"流亡大学"里,他成了许渊冲笔下"眉清目秀、眼神带锋"的顶尖学霸,四年后又跟着王竹溪先生读研究生,再到联大附中教书时,还收下了杜聿明的女儿杜致礼做学生——谁也没料到,这会是一段跨国姻缘的伏笔。 1945年夏天,抗战胜利的曙光初现,第六届清华留美公费生的名额敲定。杨振宁收拾行囊出发,可中美航线早已断绝,他先飞印度加尔各答,在闷热的候车室里等了三个月,才等到"斯图尔特号"运兵船的空位。登船时他把母亲织的白毛背心寄回昆明给弟弟们,这件唯一的暖衣,成了战火中亲情的见证。 同船的21位同学里,藏着不少日后的学界泰斗。有后来主持中国科学院物理研究所的戴传曾,有参与"两弹一星"工程的朱光亚,还有在化学界开辟新领域的唐敖庆。他们挤在船底统舱,四层铁架床每层仅两尺高,坐起身就会撞到头,周围是几千名美国兵。大兵们拿出扑克邀他们赌钱,这群穿着旧布衫的中国学生却只顾着啃书本,第一次听满耳英语的窘迫里,藏着不愿浪费分秒的急切。 11月的纽约港,杨振宁上岸后先花两天置办西服大衣,转身就扎进哥伦比亚大学找费米——这位他慕名已久的物理学家。彼时费米因参与曼哈顿计划行踪保密,直到在普林斯顿见到张文裕教授,他才改投芝加哥大学,后来在费米和泰勒的指导下叩开理论物理的大门。而船舱里的同窗们也各奔东西:朱光亚进入密歇根大学攻读核物理,戴传曾在伦敦大学研究放射化学,他们都揣着同一个念头:"学成真本领,再回国做事"。 这批留学生的归途,注定与国家命运缠绕。上世纪50年代初,朱光亚率先回国,在北大筹建物理教研室,后来成为"两弹一星"的核心元勋;戴传曾带着核物理专长归国,主持建成中国第一个放射化学实验室;唐敖庆回到吉林大学,奠定了中国理论化学的基础。即便像杨振宁那样未能即刻归国的,也始终以桥梁身份推动中美学术交流,1971年他冲破阻挠访华,成了美籍华裔学者回归祖国的第一人。 他们中有人一辈子隐姓埋名在戈壁滩,有人在实验室里熬到青丝变白发。当年运兵船上拒绝赌钱的青涩少年,后来用核物理公式筑牢国防,用化学定律点亮工业,用数学模型规划建设——22个人,几乎撑起了新中国科技领域的半壁江山。那张榜单上的名字,或许多数人未曾听闻,但他们的研究成果,早已融进了中国的核电站、航空发动机、高端材料里,成了看不见的国之重器。 如今再看那段历史,最动人的从不是"学霸逆袭"的传奇,而是一个民族的坚韧:战火纷飞时,它让学子们有书可读;山河破碎时,它派年轻人出去求学;国家需要时,这些人又毅然归来。那艘拥挤的"自由船"上,四层铁架床承载的不是个人前程,而是"科教兴国"的最初火种。 22个名字,22段报国路。他们用一生证明:真正的学霸从不是为了个人功名,而是当国家需要时,能拿出真本事撑起一片天。这张榜单里的精神,或许就是中国总能在绝境中重生的答案。

用户10xxx34

致敬!