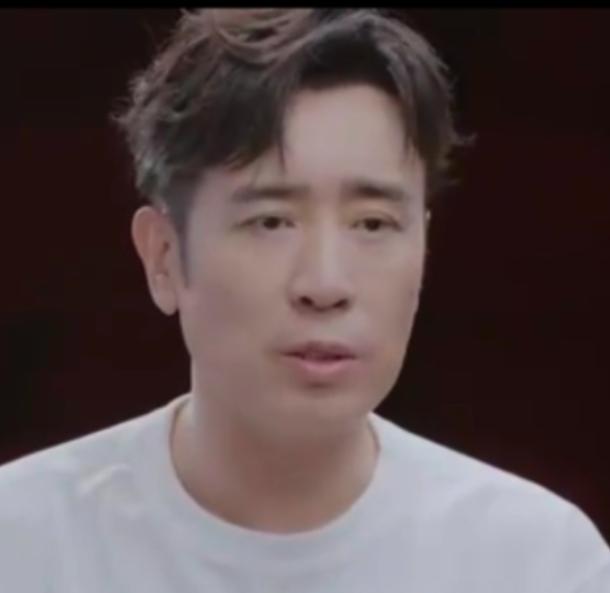

很长一段时间里,欣赏于和伟的演技,仿佛有个年龄门槛。 一边是35岁以上的观众,把他在《觉醒年代》里的表演捧上神坛,打出9.2的高分;另一边,年轻观众看完《悬崖之上》,觉得“还行”,评分停在了6.8。 这种割裂感很微妙:长辈们品的是“细腻”和“克制”,小辈们等的,却是一个迟迟未到的“炸裂”瞬间。 连专业奖项和商业市场都像在拔河,金鸡奖肯定他的“内敛”,但票房更听年轻人的。 于和伟自己也坦然面对:“演员不能只讨好一种审美。”他像是站在一条审美的裂缝边,不急着跳到任何一边。 但就在大家以为这道裂缝会越来越宽时,风向悄悄变了。 今年一份市场报告显示,观众对“内敛型表演”的满意度,同比提升了8%,其中25岁以下观众的占比,比去年还多了5个百分点。 数字太空洞? 看看于和伟的新剧《城中之城》,开分8.3。 在知乎,“于和伟微表情解析”的话题阅读量冲破200万,参与讨论的近一半是年轻人。 他们开始逐帧分析他眼角的抽动、嘴角的微抿,乐此不疲。 一位电影学院的教授赵宁宇点出了背后一个很有意思的原因:可能跟短视频有关。 我们习惯了在15秒内捕捉信息、找梗、看细节,眼睛被无形中训练得越来越刁钻。 这种“细节观察”的习惯,从手机短视频,无缝迁移到了影视剧里。 所以,那道看似坚固的审美代际墙,其实正在被悄悄地消解。 于和伟的坚持,更像一种长线投资,他没有去迎合市场,而是市场审美在慢慢“进化”,开始懂得欣赏他那种需要“回甘”的表演。 看来,真正的好东西,不怕一时不被理解,时间终究会给出答案。 年轻人不是不爱看“戏骨”,他们只是需要一个新的角度,去发现那藏在平静表面下的波涛汹涌。