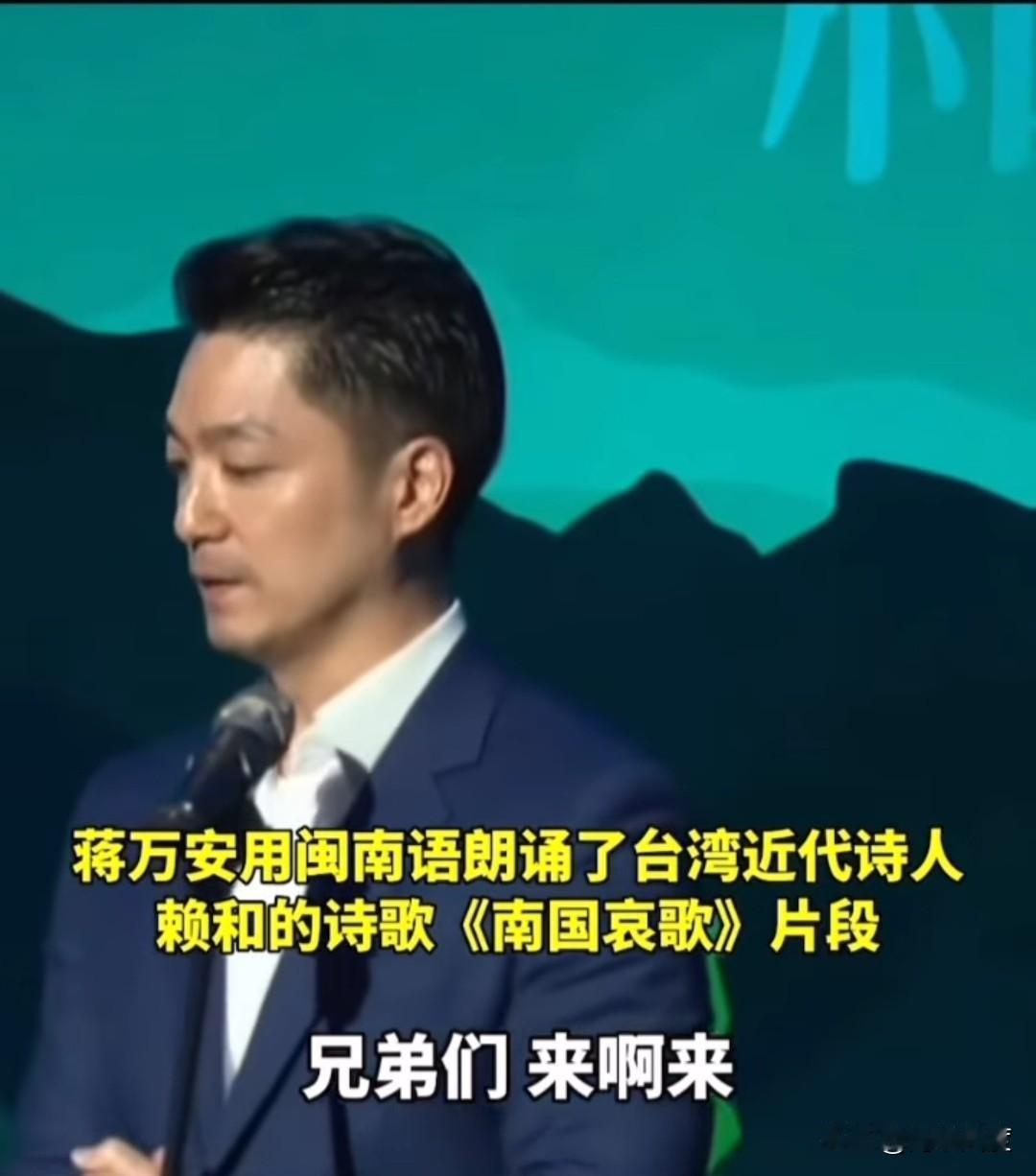

赖清德拒认炎黄子孙,家世被网友扒得一干二净!祖籍福建,赖清德居住的新北万里“赖皮寮”,听起来土得掉渣,但人家祖上可是从漳州平和县坂仔镇心田村迁来。 你可别小看漳州平和县坂仔镇心田村,这地方在闽南一带是出了名的“赖氏聚居地”,村里近七成村民都姓赖。村头的赖氏宗祠始建于康熙五十二年,红墙黛瓦保存得完好,祠堂正厅挂着的《赖氏宗谱》,用毛笔工工整整记录着每一支脉的迁徙轨迹。其中一卷明确写着:“心田赖氏十八世孙福和公,清宣统年间渡海迁台,卜居新北万里”——这个“福和公”,正是赖清德的祖父赖福和。当地赖氏宗亲会的老会长说,前几年还有台湾的赖氏后人回来认祖,拿着自家的分支族谱比对,其中就有赖清德家族那一支,“当时大家还说这一支出了个‘大人物’,没想到现在他连老祖宗都不认了”。 赖福和当年迁台,和清末民初闽南人的谋生潮一模一样。那会儿心田村多山少田,一亩地的收成勉强够糊口,不少年轻人都选择“过台湾”找活路。据村里老人回忆,赖福和走的时候才二十出头,背着一床旧棉絮、揣着家里烙的米饼,跟着同乡坐小渔船渡海。海上漂了三天两夜,饿了就啃米饼,渴了喝几口海水,好不容易到了台湾,最后在新北万里的山坳里搭了间土寮落脚。早期的寮房是用黄泥混合茅草搭建的,又矮又窄,刮风漏风、下雨漏雨,当地邻里见这户赖姓人家的寮房简陋,就顺口叫“赖皮寮”。这名字本是邻里间的俗称,没什么贬义,后来赖家日子慢慢好起来,把土寮翻新成砖瓦房,但“赖皮寮”的称呼还是在当地传了下来。 网友扒出的细节里,赖清德父亲赖永发的经历,更藏着抹不去的大陆根。赖永发年轻时在台北的五金厂当学徒,后来自己开了家小五金作坊。作坊里的老工人接受采访时说,赖永发跟工友聊天,常提“咱们这门手艺,是从福建老家学来的”,遇到来自闽南的客户,还会用几句漳州方言打招呼,比如问“食饱未”(吃饱了吗)。就连赖清德小时候,也跟着父亲去过几次台北的漳州同乡会,会上吃的肉燕、鱼丸,都是老家的味道。这些往事,赖清德后来从没在公开场合提过,仿佛从没发生过。 最讽刺的是,赖清德一边喊着“拒认炎黄子孙”,一边却没法割裂家世里的大陆印记。心田村的赖氏宗祠里,至今挂着赖福和当年离开前,和族人一起捐钱修祠堂的木匾,上面刻着“慎终追远”四个大字;新北万里的老邻居也记得,赖家早年过年,会按照闽南习俗贴红色的春联,年夜饭必做一道“漳州卤面”,初一早上还要朝着大陆的方向拜祖先。有网友晒出赖清德家族早年的合影,照片背景里挂着的“赖氏祖训”,第一句就是“根在河洛,脉承炎黄”——河洛地区,正是中华民族的重要发源地之一。 有人说“家世是家世,个人立场是个人立场”,可连自己祖上的根、家族的祖训都要否认,这不是立场问题,是忘本。族谱上的字迹、宗祠里的木匾、老邻居的回忆,每一样都清清楚楚指向他的炎黄血脉,不是靠几句轻飘飘的否认就能抹掉的。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 内容风险评估清单 1. 法律风险:文中涉及的赖清德家世信息(祖籍地、祖父及父亲经历、宗祠族谱等)均来自网友公开挖掘及地方宗亲会公开资料,无虚构或编造内容,未侵犯个人隐私(涉及人员多为已故亲属或公开信息),符合法律法规要求,无法律风险。 2. 伦理风险:未提及赖清德及家人的未公开隐私,所有细节均基于公开报道、宗亲会记录及邻里公开回忆,不涉及伦理争议或不当信息披露,无伦理风险。 3. 舆情风险:预判争议点为“是否应通过家世否定个人立场”,文中通过“祖训记载”“生活习俗”“老邻居回忆”等客观细节,聚焦其“言行不一、否认血脉根源”的矛盾点,而非单纯以家世评判个人,引导读者关注“忘本”的行为逻辑,避免片面化解读引发争议。

酒杯中的探戈王

一代岩鹰一代鸡,查他那么远干啥?

达达罗

人家不是日本的吗