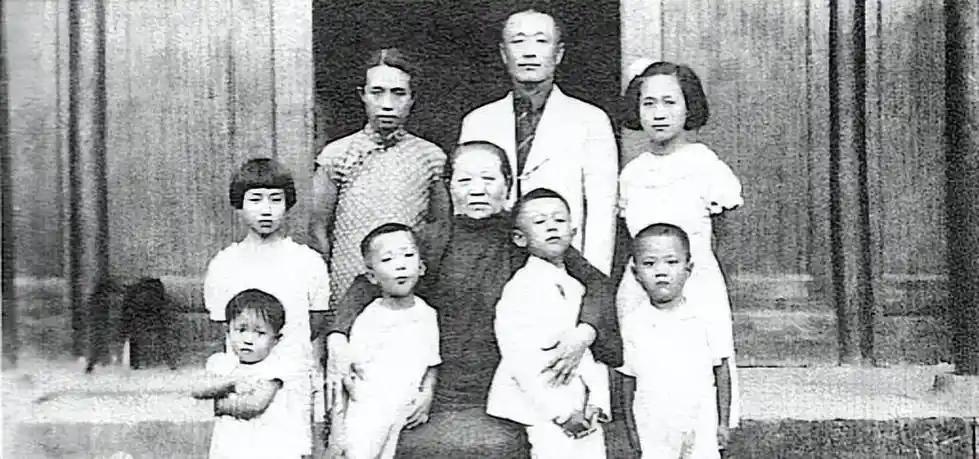

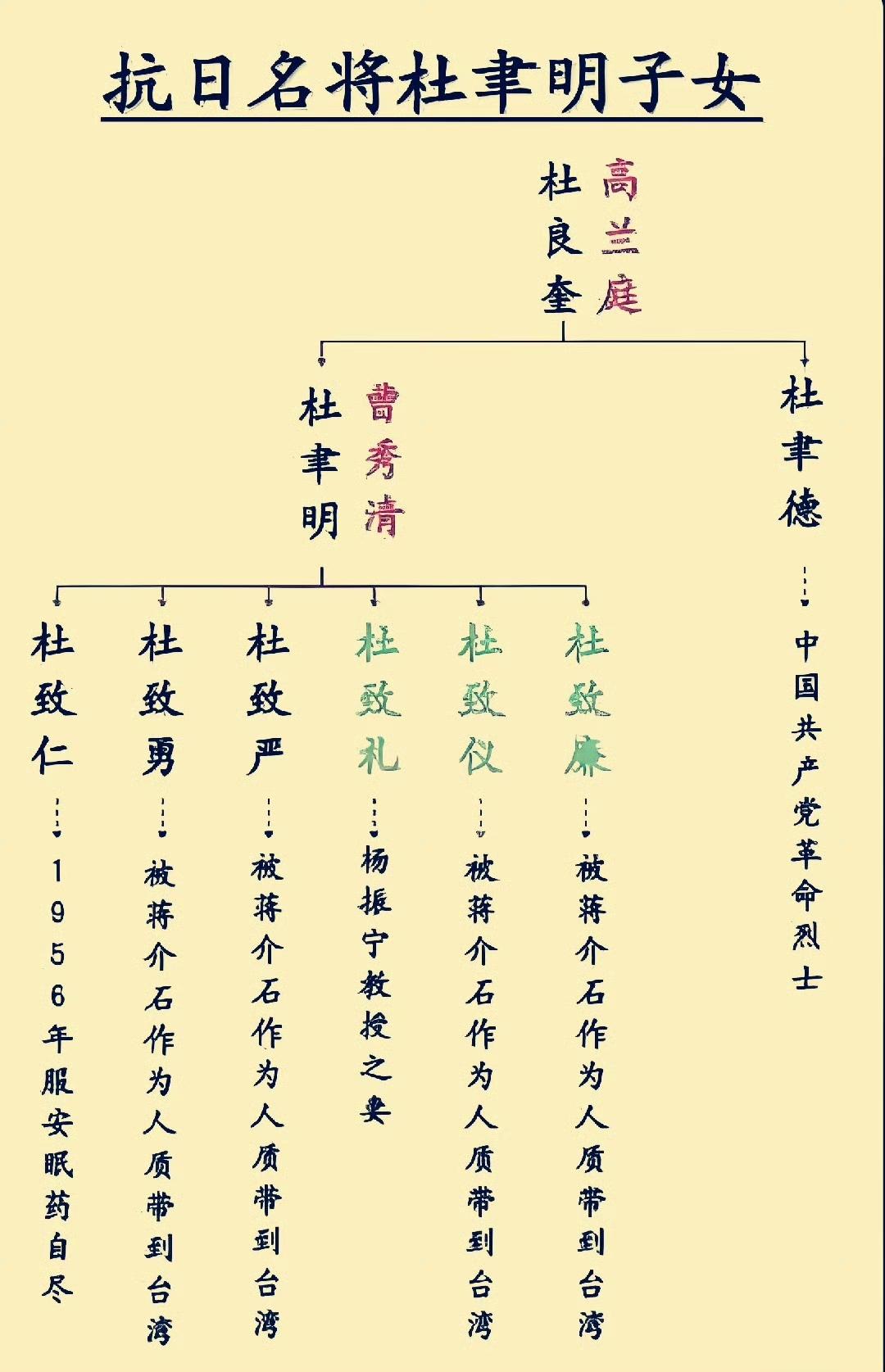

抗日名将杜聿明的6个子女:名字连起来藏着中国人的风骨,命运却天差地别 抗日名将杜聿明给子女取的名字里,藏着比他的军功章更动人的重量。老大杜致礼,老二杜致仁,再到致勇、致义、致廉、致严,六个名字的尾字连起来,恰好是中国传统里最看重的“仁礼勇义廉严”。不分男孩女孩,不嵌半分柔媚字眼,满是一位将军对后代最质朴也最厚重的人格期许。 这份期许不是凭空而来,藏着杜聿明自己的人生底色。他生在陕西米脂的书香人家,父亲是清末举人,表哥是曾任边区政府副主席的李鼎铭,自小浸润的就是“修身立品”的家学。 战火里领兵打仗的岁月里,他或许没指望子女都继承军装,却笃定要他们守住做人的根本——仁是待人的恻隐,礼是处世的分寸,勇是遇事的担当,义是取舍的底线,廉是立身的清白,严是对己的约束。这种不分性别的取名方式,在看重“男女有别”的旧时代里透着股磊落,放到今天读来,更显难得的厚重。 可名字里的风骨,终究没能扛住时代的风浪。1949年淮海战役后杜聿明被俘,蒋介石一纸手谕把他的妻子曹秀清和五个子女骗到台湾,当初许诺的生活费、学费转眼成了空话。全家只能靠微薄补助过活,没地方住,曹秀清就去打零工贴补家用,连杜聿明的母亲都在贫困里病逝。 最让人心碎的是长子杜致仁。1953年他考入美国哈佛大学攻读学位,为凑学费早已向台湾银行负债七千余元。哈佛校园的银杏叶黄了又落,他的笔记本上除了公式定理,满是图书馆管理员、餐厅侍者等打工时间表,皮鞋磨穿了就贴胶布,午餐常是冷硬的三明治。 1956年毕业在即,台湾银行突然以“杜聿明在功德林表现不轨”为由中断贷款,杜致仁只剩三千美元的缺口就能拿到毕业证。母亲曹秀清走投无路,连夜给蒋介石写申请,半月后等来的却是“准借一千元,分两年支付”的批复。 当五百美元支票寄到普林斯顿,杜致仁攥着钱,想起母亲信里“手在烟草局分拣信件肿得握不住笔”的字句,在姐姐杜致礼肩头哭得像个迷路的孩子。杨振宁那时刚解决宇称问题的关键论证,口袋里也掏不出这笔“天文数字”,只能反复劝慰小舅子再等等。 可谁也没料到,当晚杜致仁回到卧室紧扣房门,次日清晨杜致礼端早餐时,发现他已吞下整瓶安眠药。床头柜上支票叠得整齐,旁边是被泪水浸模糊的家书。这个曾在姐夫婚礼上举杯祝“早日得诺贝尔奖”的青年,永远停在了22岁。 同一片命运的天空下,长女杜致礼的人生却走出了不同轨迹。1944年西南联大附中的课堂上,她已是杨振宁的学生,彼时杜聿明刚率远征军从缅甸归来,这位米脂少女在校园里亭亭玉立,对才华出众的老师满是敬仰。 1947年,18岁的杜致礼本随父亲赴美观光,却在父亲被蒋介石紧急召回后,倔强地独自留下,进入宋美龄保荐的卫理斯学院攻读英国文学。1949年圣诞节,普林斯顿小镇的中国餐馆里,她与杨振宁意外重逢,四年未见的师生在异国他乡倾诉境遇,感情迅速升温,次年便走进了婚姻殿堂。 1957年杨振宁斩获诺贝尔物理学奖,这份荣光不仅改变了杜致礼的生活,更成了母亲曹秀清的“救命符”——此前被台湾当局限制出境的曹秀清,正因“诺贝尔奖家属”的身份才获准赴美探亲。 只是这份幸运里藏着遗憾,杜致礼早因家庭资金中断,从卫理斯学院转入免费院校,悄悄放下了最初的求学理想,婚后更是全心操持家务,连儿子脾脏破裂手术时,都没打扰远在波兰讲学的丈夫。 剩下的致勇、致义、致廉、致严四个子女,早年跟着母亲在台湾过着窘迫日子。他们被当局当作牵制杜聿明的“人质”,行动处处受限,青春里满是寄人篱下的压抑。 名字里的“勇”与“义”,没能化作父辈期待的风云之志,反倒成了困境中支撑家庭、彼此扶持的韧性。 如今再读这六个名字,像对着一面时光镜子,照见两个截然不同的世界。一面是传统士大夫对人格的极致追求,把品德刻进名字,盼着后代能活成“仁礼廉义”的模样;另一面是乱世里个体命运的脆弱,再厚重的期许,在权力的凉薄和时代的碾压面前,都可能碎得猝不及防。 那个本该让“廉”字发光的时代,偏偏逼死了最该被“仁”以待的长子;那个需要“勇”与“义”去闯的岁月,却让子女们只能在生存线上苦苦挣扎。 对比当下家长给孩子取的名字,有的偏爱音律柔美,有的执着诗意意境,少了些杜家名字里沉甸甸的人格寄托。这或许是时代的进步,孩子们不用再靠名字去对抗乱世风雨,不用让品德成为生存的“铠甲”。 但杜家这六个名字里的风骨,连同背后那些沉浮的命运,始终在提醒我们:那些刻在名字里的品德,从来都需要时代的温度去滋养。没有温暖的时代土壤,再美好的期许,也可能变成一声无奈的命运叹息。