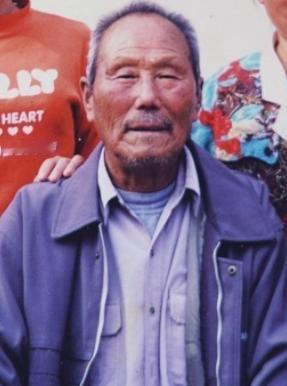

1979年炊事员陶洪礼给前线送饭,路上,他遇到一个越军哨所,因嫌哨所碍事,他对战友说:“这个鬼东西挡路,把它端了吧!”[无辜笑] 对越自卫反击战期间,14军42师炊事班战士陶洪礼与战友鲁俊阳执行向前线送饭任务。 途中发现一个越军哨所恰好封锁了必经之路,若选择绕行,需多走数公里山路,势必延误送饭时间,前线战友正等待就餐,任务不容耽搁。 陶洪礼迅速观察地形后,决定拔除这个哨所,两人隐蔽接近,先解决了哨所外的岗哨,随后与内部敌军发生交火。 战斗中鲁俊阳不幸牺牲,陶洪礼独自坚持战斗,直至附近我军部队闻声赶来支援。这场突发战斗最终击毙敌军五人,并缴获一批武器。 陶洪礼来自山东农村,1978年入伍后被分配至炊事班,虽然身为后勤人员,他始终以战斗兵的标准要求自己。 每天完成炊事工作后,他坚持参加各项战术训练,熟练掌握了射击、投弹等作战技能。这种日常的严格训练,为他在战场上的果断行动奠定了基础。 战后陶洪礼因临危不惧、处置得当荣立三等功,在后续战斗中,他继续表现出色,最终被授予一等功,这使得他成为全师唯一获此殊荣的炊事兵。 1980年复员回乡后,他从未主动提及自己的战功,这段经历直到多年后地方政府走访老兵时才被外界知晓。 回乡后的陶洪礼始终保持军人本色,种地务工之余热心帮助乡邻,后来他被安排到图书管理员岗位,依然过着简朴的生活,每年清明,他都会前往烈士陵园悼念战友,特别是怀念当年一同送饭却牺牲的鲁俊阳。 这位老兵的故事体现了中国军人恪尽职守、勇于担当的精神,即使在非作战岗位,他也时刻准备着为战友和任务挺身而出,这种平凡岗位上的非凡勇气,正是对越自卫反击战中无数普通官兵的真实写照。 如今像陶洪礼这样的老兵日渐稀少,他们的经历是珍贵的历史记忆,这些故事不仅让我们了解那段历史,更传递着责任与担当的永恒价值,每一段被记录下来的个人经历,都是对那个时代最真实的见证。 看了陶洪礼老兵的故事,评论区里充满了敬意和感慨: “这才是真正的‘伙食标兵,战斗先锋’!平时默默无闻颠大勺,关键时刻能端掉敌人哨所,颠覆了我对炊事兵的刻板印象。” “泪目了,他始终记得牺牲的战友鲁俊阳,活着的人替逝去的战友看看这太平盛世,每年去献花,这份战友情比一等功更重。” “老一辈人真的太纯粹了,功勋锁箱底,回乡继续默默奉献,现在很难找到这种不图名、不图利的英雄了。” “细节见真章,送饭路上都研究地形,枪法比一些战斗兵还准,说明成功没有侥幸,机会永远留给有准备的人。” “文章说他是14军42师的,我爷爷也是那个师的!虽然不同团,但听他说过后勤兵也要打仗,向所有老兵致敬!” 在您看来,这种“事了拂衣去,深藏身与名”的选择,在当今社会有着怎样特别的意义? 官方信源:中国人民革命军事博物馆