中医课进校园:一场关乎文化基因的全民实验 一、争议风暴:当中医教材遇上"小升初" 2025年9月,浙江省60万册《中医药与健康》教材引发轩然大波。五年级学生家长汪先生在家长群直言:"这课大概率被主科老师占掉。"而另一边,北京某重点小学科学教师李雪梅正在研究如何用"穴位按摩缓解考试焦虑"的教案。这场关于中医教育的全民论战,本质是传统文化传承与现代教育需求的激烈碰撞。 数据暗战:支持者甩出重磅证据——国家卫健委统计显示,我国慢性病患者已超3亿,青少年近视率达53.6%。中医"治未病"理念若能从小扎根,或能逆转这一趋势。但反对者同样有理有据:中国医师协会调查表明,70%的家庭更希望学校开设急救课,而非晦涩的阴阳五行。 二、文化密码:5000年文明的续命密钥 当欧洲黑死病吞噬三分之一人口时,中医"麻沸散""青蒿素"守护着华夏子孙。浙江中医药大学校长方剑乔在教材编写说明中强调:"中医是唯一延续至今的传统医学体系,其天人合一的智慧正是对抗现代病的解药。"教材中的"黛玉体质分析"案例,将中医理论转化为生动的生活场景,让学生在红楼故事中理解"五脏六腑"的联动关系。 全球逆袭:日本汉方药年销售额达200亿美元,德国慕尼黑大学设立中医博士点,而中国青少年对中医药的认知度却不足30%。正如张伯礼院士所言:"中医教育不是培养小郎中,而是让孩子掌握东方思维——这种整体观、辨证观,正是AI时代最稀缺的人类智慧。" 三、教育革命:从"读经"到"体验"的进化 浙江教材的革命性在于"做中学":学生要制定四季养生表,用艾草制作驱蚊香囊,甚至在校园菜园种植板蓝根。杭州高新实验学校的实践显示,87%的学生通过中医课纠正了"熬夜写作业"的习惯,62%的家庭开始用"子午觉"替代无效熬夜。这种将《黄帝内经》转化为生活指南的设计,正在重塑中国孩子的健康认知。 争议焦点:反对者质疑"中医科学性",支持者则以数据反击。复旦大学研究发现,接受中医教育的学生,其"压力管理能力"和"情绪调节能力"分别提升23%和18%。更关键的是,教材中"药食同源"章节直接关联到青少年肥胖问题——当孩子们学会用山楂麦芽助消化,用荷叶薏米祛湿,比单纯说教更有效。 四、未来图景:文化自信的种子正在发芽 这场教育实验已显露出蝴蝶效应:北京某小学将中医课与科学课融合,开发出"草药酸碱度测试"课程;广州家长自发组织"家庭中医角",用教材里的"穴位按摩"缓解孩子学习压力。最令人惊喜的是,浙江试点学校周边中药房销量增长40%,年轻父母开始用"风寒感冒泡脚方"替代抗生素。 专家预言:随着中医课在12个省份铺开,未来或将催生三大变革: 1. 健康素养革命:到2030年,接受系统中医教育的青少年将超1亿,慢性病发病率有望下降15%; 2. 文化认同重构:"中医思维"可能成为新的"文化公约数",缓解代际价值观冲突; 3. 医学人才储备:当00后中医师占比突破10%,中西医结合或将诞生突破性疗法。 结语:中医课进校园,不是简单的课程加减,而是一场关乎文明存续的基因工程。当孩子们在百草园里识别草药,在"子午流注"中理解时间,他们正在继承的不仅是古老智慧,更是应对未来不确定性的东方密码。这场实验的成败,将在20年后揭晓——那时的中国,或许会出现一个更健康、更自信的新世代。 中医教育 传统文化传承 健康中国战略 教育改革

中医课进校园:一场关乎文化基因的全民实验 一、争议风暴:当中医教材遇上"小升

兔兔追乌龟

2025-10-23 02:45:29

0

阅读:5

![某网友发现了一个恶毒的英文单词,然后,另一个网友发现了它适配哪个艺人[无奈吐舌][黑](http://image.uczzd.cn/3112903625768791792.jpg?id=0)

短笛

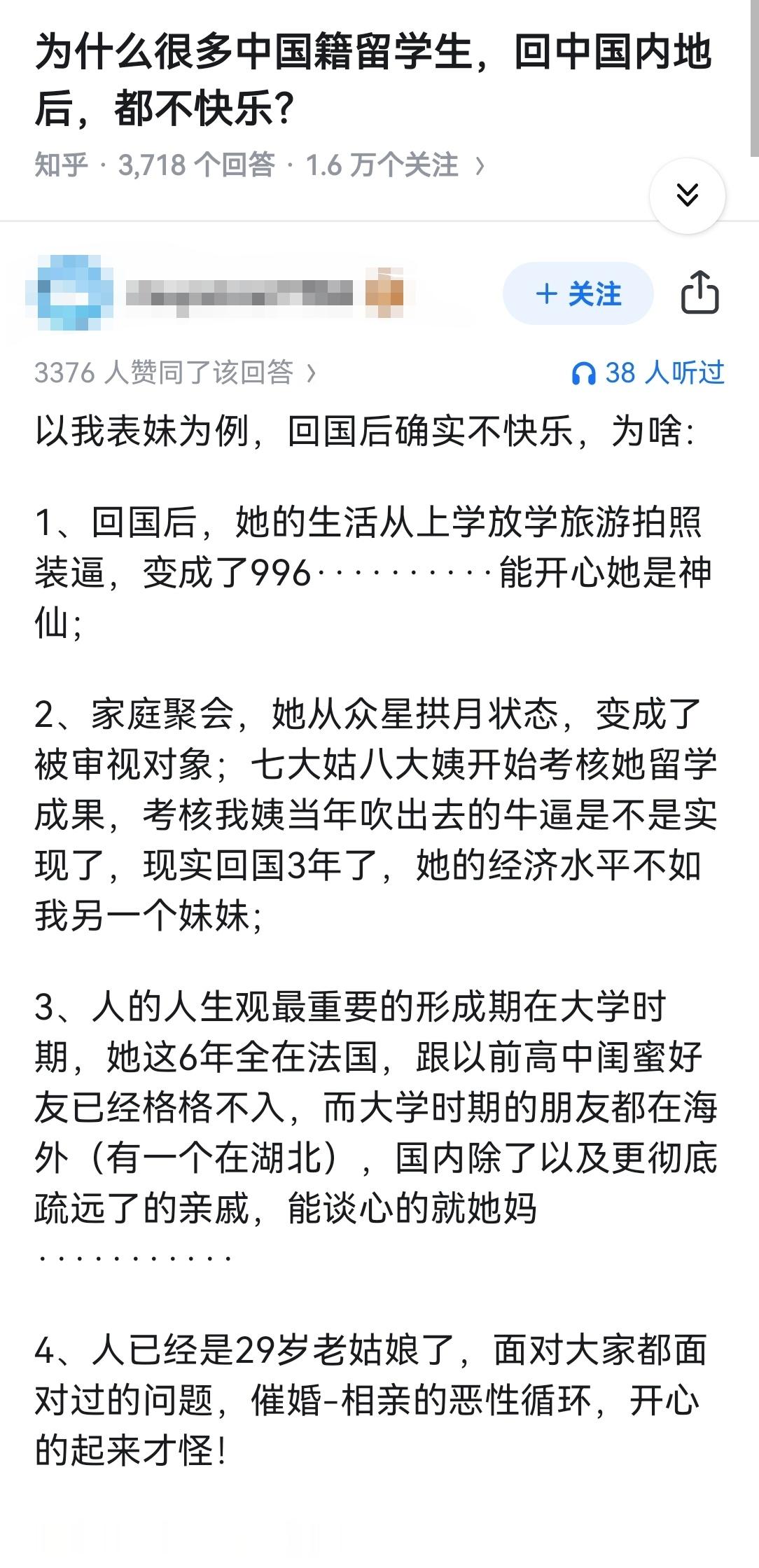

日元汇率现在这么高了吗?我记得2020年汉方药销售额才2000亿日元啊,现在能到200亿美元了吗?

剃刀定律

牛头不对马嘴