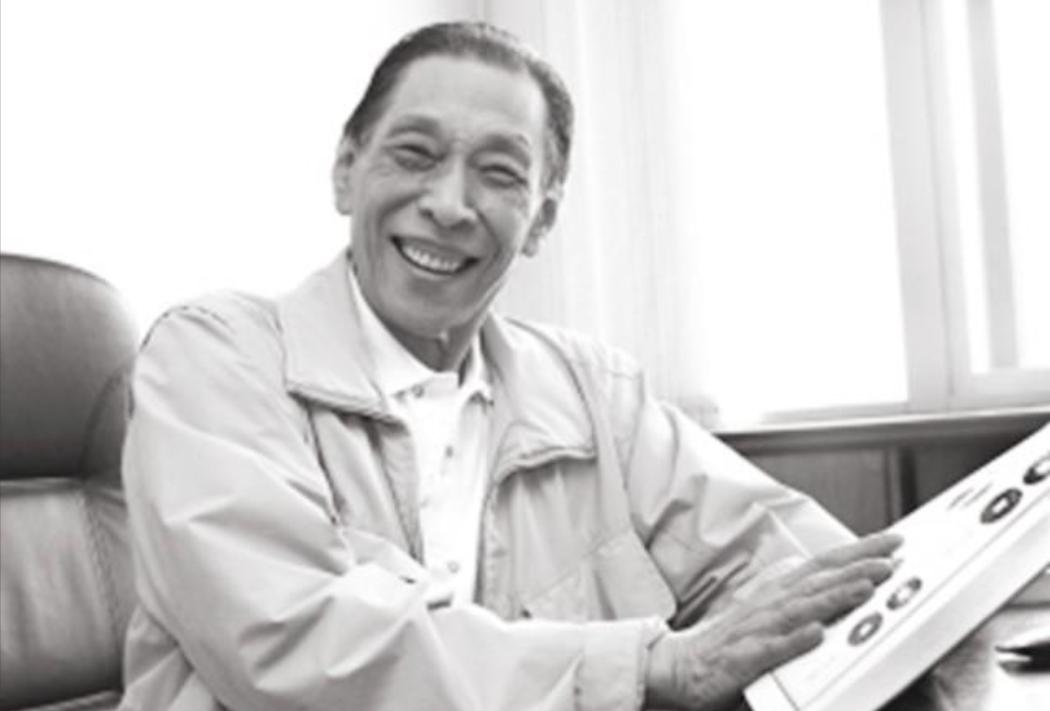

1991年,杜月笙的儿子杜维善想收回父亲当年购置的北京四合院,然而住户却不认账,并提出如果想收回,就每家给几百万,无奈之下,他只好找上相关部门,那杜维善最后有没有收回房产呢? 1991年的北京街头,一位年近六旬的老人攥着卷边的旧纸,在东城区的胡同里反复打听地址。 纸上是几十年前的房契,标注着一座四合院的位置,那是旧上海青帮大佬杜月笙当年为孟小冬置办的居所。 这位老人就是杜维善,杜月笙的幼子,跨越重洋回到故土,只想收回父亲留下的这座老宅。 推门进去才发现,原本宽敞的院落被隔成了密密麻麻的小间,住着陆陆续续搬进来的二十多户人家。 这些人大多从五十年代起就扎根在这里,一间屋子挤着一家人,早已把这里当成了真正的家。 杜维善说明来意,拿出那份有杜月笙签字的房契,没想到住户们脸上没有半分客气,满是戒备和抵触。 他们直接拒绝了归还的要求,反而提出了条件:要收回可以,得给每家足够买房的钱,数额在当时算得上天价。 杜维善当场就愣了,别说当年的杜家早已没了往日风光,就算家境尚可,这样一笔钱也根本拿不出,他在国外工作多年攒下的积蓄,面对这样的要求连零头都不够。 无奈之下,他只能抱着一线希望去找相关部门。 可这事确实棘手,查档发现,当年孟小冬南下后,把宅子托付给弟弟,后来弟弟以自愿捐献的名义交给了房管局,手续齐全,房产早就纳入了公产管理,后来还被列为代管产。 相关部门也没给出明确解决方案,只说情理上能理解,但那个年代,针对旧社会权贵留下的房产,根本没有明确的处理政策。 去法院起诉,也被以需要行政协调为由挡了回来,没人愿意强制介入。 说白了,就是只能靠自己和住户协商,可双方的诉求差得太远,协商根本进行不下去,杜维善最后只能带着遗憾离开,连好好看看院子里细节的机会都没有。 对杜维善来说,那不是一座普通的房子,是父亲和孟小冬生活过的痕迹,是家族记忆的载体,手里的房契就是他认为最直接的凭证。 可对住户们来说,这座院子是他们住了几十年的家,是孩子长大、老人老去的地方,突然要他们搬走,没地方去也没着落,提出补偿要求也是出于现实考量。 杜维善放弃收回四合院后,他没再纠结于这笔“家产”,反而把精力转向了更有意义的事。 从九十年代初开始,他陆续把自己珍藏的几千枚古钱币捐给了上海博物馆,那些钱币来自多个文明,价值连城。 晚年接受采访时,他说起当年放弃房产的事也很坦然,觉得院子就算要回来,拆了重盖也不是原来的样子,没什么意义。 这座四合院的命运也算圆满,因为建筑本身有特色,没在后来的旧城改造中被拆掉,还被列入了文物保护名单。 多年后,有位戏迷花了很大功夫,一个个跟住户协商,帮着置换房源,甚至变卖了自己的家产凑钱,才把二十多户人家陆续搬走。 之后又按照老照片花两年时间修复,把院子改成了孟小冬纪念馆,陈列着戏服、曲谱这些老物件,让这座宅子以另一种方式留存了下来。 这座四合院杜月笙当年买它是为了馈赠佳人,住户们住进去是为了遮风挡雨,杜维善想收回是为了家族记忆,最后改成纪念馆是为了传承文化。 不同的人赋予它不同的意义,最终它以文化遗产的身份留存下来,反而比单纯作为私人房产更有价值。 很多时候,人们执着于某件东西,未必是东西本身多珍贵,而是附着在上面的情感和记忆。 杜维善放弃了一座院子,却留下了更珍贵的文化财富,这大概就是对“传承”最好的诠释。 时代往前走,很多老物件、老房子的归属都会变得模糊,但附着在上面的历史和情感不会消失,重要的不是谁最终拥有它,而是它能以什么样的方式继续存在下去。