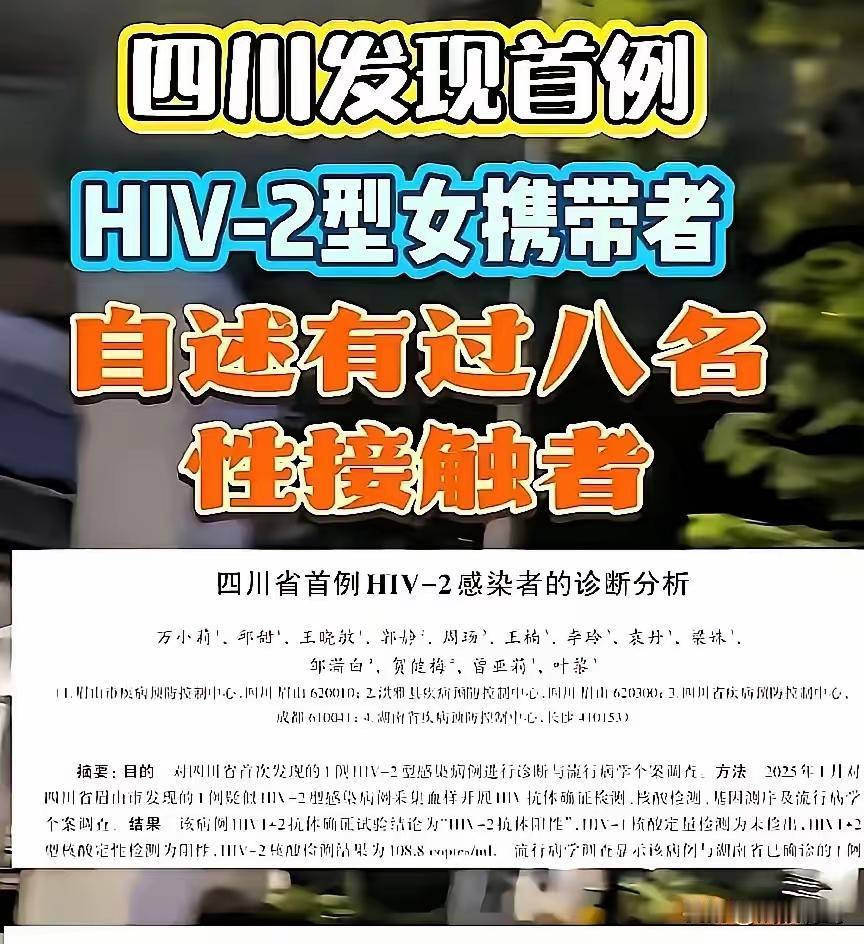

这事儿想想就后怕!四川发现的首例HIV - 2感染者,是个67岁老女人,她自述有过8名性接触者。那个2017年确诊艾滋的男人,2022年4月还和她有性接触,次月就死了。 媒体报道,这例病例2024年12月30日HIV抗体筛查呈阳性。她的6名性接触者里,4人检测阴性,3人排除窗口期,1人拒绝随访,还有2人都找不到。 六旬老人携带罕见毒株的消息像块巨石砸进水面。HIV-2型病毒在我国本就稀少,其潜伏期可达二十年以上。那位2017年感染的患者在与她接触后迅速离世,这不禁让人脊背发凉。 流行病学调查显示,我国现存HIV-2感染者不足百例。这种毒株对部分抗病毒药物具有天然耐药性,检测试剂也需特殊制备。疾控人员追踪传染链时,就像在迷雾中拼凑残缺的拼图。 要求公开患者信息的呼声背后,是普通人的惶恐不安。但若真这样做,反而会迫使高危人群隐匿行踪。云南某县曾发生感染者信息泄露事件,导致当地检测率骤降40%。 看看那些失联的密切接触者吧。他们或许正怀着忐忑心情生活,或许根本不知自己暴露在风险中。公共卫生专家指出,强制披露个人信息将摧毁用数十年建立的检测信任。 我们真正需要的是更完善的预警机制。就像南京的乙肝防控网络,能在保护隐私前提下及时通知风险人群。科技手段也能发挥作用,匿名预警系统已在深圳试点成功。 每个感染者背后都是复杂的人生故事。那位67岁的感染者,她的生活轨迹如何与8名性接触者交织?这些社会关系的断裂处,正是病毒传播的缝隙。 与其恐惧具体个人,不如警惕那些被忽视的防护知识。我国艾滋病防治协会数据显示,坚持使用安全套可使传播风险降低95%。这个数字比任何曝光都更有力量。 在公共卫生与个人隐私的天平上,我们既要守护集体安全,也要保留个体的尊严。这不是非此即彼的选择题,而是需要智慧平衡的社会课题。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。