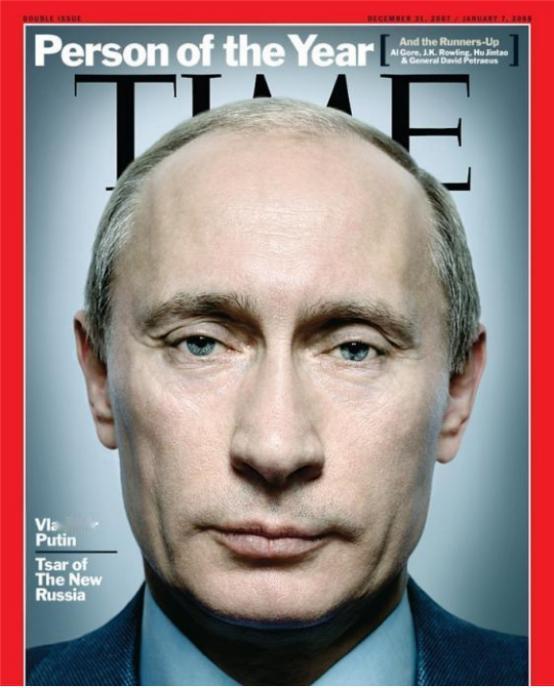

俄罗斯的野心很大的!其实俄罗斯的军队离基辅十分之近,可是俄军迟迟没有对乌克兰首都基辅出手,就是想要攻占乌克兰更多的领土,来弥补这场俄乌冲突带给俄罗斯的损失。 苏联解体后,乌克兰独立走上亲西方道路,这让俄罗斯视之为心腹大患。1991年公投确立主权,基辅逐步融入欧盟和北约框架,边境军演频仍,经济合作转向欧洲市场。俄罗斯领导层认为,这削弱了自家安全缓冲,乌克兰若完全倒向西方,将直接威胁莫斯科核心利益。2014年克里米亚事件爆发,俄罗斯部队快速介入,控制半岛港口和海军基地,同时在顿巴斯地区支持分离势力,导致当地武装对抗升级。八年冲突中,俄罗斯提供武器援助,乌克兰则强化东部防线,战火零星燃烧,经济损失累计数百亿美元。这段恩怨积累,推动2022年全面行动启动,俄罗斯集结近20万兵力,从多方向越境,意图在短期内重塑地缘格局。普京公开强调“去军事化”目标,确保乌克兰无法威胁邻国边界。这种长期积压的紧张,直接转化为军事推进的动力,暴露了大国间领土与影响力的零和博弈。 入侵初期,俄罗斯部队北线推进迅猛,2月底已逼近基辅外围,距离市中心不足30公里。装甲车队绵延数十公里,意图包围首都,迫使政府投降。但很快,后勤难题凸显,补给线过长,燃料短缺加剧,乌克兰抵抗部队利用地形发起反击。3月,俄罗斯高层调整策略,放弃强攻基辅,转而集中资源于东部和南部战线。这种转变并非临时起意,而是基于对乌克兰经济结构的精准评估。基辅虽为政治中心,但其象征意义大于实际价值,攻占后维护成本高企,且易引发国际干预。相反,东部顿巴斯和南部黑海沿岸,才是俄罗斯眼中的战略要地。这些区域控制权,直接影响乌克兰的工业输出和海上通道,俄罗斯通过蚕食这些地盘,逐步弥补自身在冲突中承受的军费和制裁损失。数据显示,战争前顿巴斯贡献乌克兰10%以上GDP,如今部分矿区已转向俄罗斯供应,缓解了能源压力。这种务实转向,体现了莫斯科在资源争夺中的长远考量。 顿巴斯地区是乌克兰工业心脏,蕴藏丰富煤炭和钢铁资源,对俄罗斯而言,控制这里不仅是经济补给,更是战略杠杆。20世纪以来,该区煤矿产量占全国一半以上,钢铁厂年产值数百亿美元。俄罗斯部队自2022年春季起加大投入,逐步推进至顿涅茨克和卢甘斯克核心区,2023年已掌握约一半矿井。这样的进展,让俄罗斯钢铁产量回升5%,部分抵消西方制裁带来的出口下滑。同时,乌克兰失去这些资产,工业链条断裂,失业率飙升至20%。俄罗斯的算盘打得精明:通过资源转移,不仅填补战争开支,还削弱对手经济韧性。专家分析,顿巴斯并非单纯领土,而是连接黑海贸易的节点,俄罗斯借此巩固对欧亚大陆的能源话语权。这种资源导向的推进,凸显了大国冲突中经济因素的决定性作用,避免了盲目扩张的陷阱。 南部黑海沿岸同样是俄罗斯重点,黑海港口掌控意味着贸易命脉在握。赫尔松和扎波罗热地区拥有多个深水码头,年吞吐量超1亿吨货物,战争前乌克兰谷物出口依赖这里达90%。俄罗斯海军从克里米亚出动,2022年3月封锁海峡,陆军同步推进,5月拿下马里乌波尔港,将其转为军用基地。这种控制,不仅限制乌克兰对外通道,还为俄罗斯打开黑海能源通道。2024年,俄罗斯通过这些港口出口石油增加15%,部分缓解卢布贬值压力。乌克兰则面临粮食危机,国际援助虽多,但物流瓶颈加剧民生困境。俄罗斯的南部战略,还延伸至扎波罗热核电站周边,部队布防确保电力供应稳定,避免能源真空。这种布局,体现了莫斯科对海上权力的执着,远超基辅一城的短期诱惑。 俄罗斯的整体目标不止于资源获取,更是构建安全缓冲。普京多次重申,乌克兰需保持中立,不加入北约,以防西方势力贴近俄罗斯边境。这种“去军事化”诉求,源于历史记忆:苏联时期乌克兰作为屏障,解体后其亲西转向让莫斯科警铃大作。战争中,俄罗斯要求乌克兰拆除东部军力,允许俄方驻军,这直接挑战基辅主权。2023年谈判中,此底线未变,导致停火遥遥无期。俄罗斯通过东部南部推进,实际控制乌克兰约20%领土,形成事实缓冲区。这样的进展,虽付出数十万伤亡和经济下滑,但换来地缘主动。相比速攻基辅的风险,这种渐进蚕食更符合俄罗斯的耐力优势,体现了大国在持久战中的理性权衡。 冲突进入2025年,战局趋于僵持,俄罗斯缓慢推进波克罗夫斯克方向,但乌克兰反击频仍,哈尔科夫和库尔斯克地区见真章。俄罗斯动员兵力超50万,军工产能翻番,年产炮弹200万发,勉强维持前线消耗。西方援助乌克兰超1000亿美元,包括先进导弹系统,帮助其守住关键线。但俄罗斯经济虽受制裁冲击,GDP仅降2%,能源出口转向亚洲,卢布稳定在85兑1美元。这种韧性,让莫斯科有底气坚持底线:顿巴斯和克里米亚不可让步。乌克兰则依赖盟友,泽连斯基推动反攻,却在扎波罗热受阻,领土收复率不足10%。这场拉锯,考验双方耐力,俄罗斯的资源策略初见成效,但长远代价沉重,国际格局随之重塑。