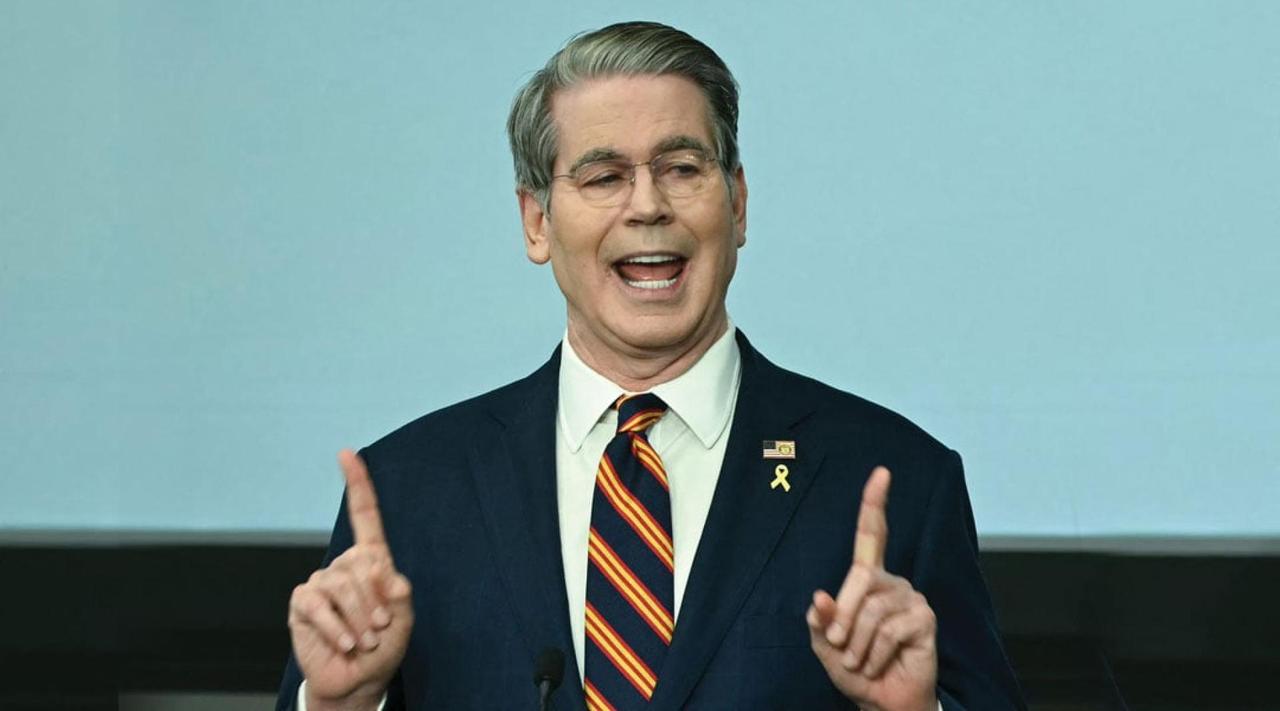

中美真能和解?崔天凯点出5大死结,台湾只是冰山一角,中国与美国,不是谈不谈得拢的问题,而是根本没得谈。崔天凯一句话讲穿现实:“美国压根不想和中国来场真心实意的对话。”这不是口误,而是他在华盛顿8年得出的冷结论。美方不是没听明白中国的意思,而是打从心底不接受中国有“并肩而立”的资格。 崔天凯提及的五大死结,串联起中美关系的核心分歧。除台湾问题外,科技领域的遏制与反遏制构成重要一环。 美国出台的芯片出口管制政策,覆盖从设计软件到制造设备的全产业链,试图切断中国高端芯片获取渠道。 这种以 “国家安全” 为名的限制,实质是阻碍中国科技发展的竞争手段,与美方宣称的 “公平竞争” 形成反差。 经贸领域的失衡认知是另一重死结。 美国持续对华加征关税,涉及商品品类超 3000 种,却对中国合理的反制措施指责为 “贸易战升级”。 双方在知识产权保护、市场准入等议题上的分歧,源于美方对全球产业链分工的片面解读,忽视中国多年来在知识产权保护领域的立法与执法投入,仅以自身标准要求贸易伙伴。 地缘安全的战略误判加深了裂痕。 美国在亚太地区强化军事同盟体系,推动 “印太战略” 落地,频繁开展联合军演,将中国视为 “系统性挑战”。 这种以阵营对抗为核心的安全理念,与中国倡导的共同安全观形成冲突,导致地区安全局势紧张,也让双边安全对话难以触及实质问题。 意识形态的偏见构成隐性障碍。 美国将自身价值观与制度模式绝对化,对中国发展道路进行刻意曲解,在涉疆、涉港等问题上制造虚假议题,借人权问题干涉中国内政。 这种将意识形态凌驾于国家利益之上的做法,让客观理性的对话失去基础,沦为标签化的指责与反驳。 规则主导权的争夺成为新的焦点。 美国试图在 WTO 改革、数字贸易、气候治理等领域推行 “小圈子” 规则,排斥中国参与全球治理体系改革。 中国主张在现有国际规则基础上推动改革,维护发展中国家权益,这种分歧背后是全球治理话语权的博弈,也考验着两国在多边框架下的协作可能。 崔天凯的判断并非否定对话的价值,而是揭示了对话面临的真实阻碍。 他在任期间,促成中美高层会晤、战略对话等机制化沟通 40 余次,深刻体会到双方认知差异带来的沟通难度。 即便如此,中国从未放弃对话努力,外交部数据显示,2024 年中美各类层级沟通达 120 余次,覆盖经贸、气候、军控等多个领域。 中国的立场始终清晰坚定。 在科技领域加大自主研发投入,2024 年研发经费占 GDP 比重达 2.55%,芯片制造设备取得多项技术突破。 在经贸领域保持开放姿态,连续 5 年缩减外资准入负面清单;在地缘安全领域推动亚太安全架构建设,提出全球安全倡议。 在全球治理中积极参与规则制定,推动 “一带一路” 国际合作高质量发展。 这些行动不是为对抗而生,而是为自身发展筑基,也为对话创造更平等的基础。 美方的政策中也存在务实调整的空间。 美国商会 2025 年报告显示,83% 的在华美资企业反对与中国 “脱钩”,要求加强对华沟通。 美国农业部、商务部等部门近年多次派团访华,推动农产品、能源等领域合作。 这些务实举措与对抗性言论形成对比,显示出中美利益绑定的客观现实。 崔天凯的剖析让人们更清晰认识中美关系的复杂性,却未动摇中国追求理性互动的决心。 五大死结的存在,更凸显持续沟通的必要。 中国不回避分歧,也不放弃寻求共识,这种以自身发展夯实底气、以务实态度推动对话的立场,正是在复杂国际环境中保持战略定力的体现,也为中美关系的未来留下了建设性空间。