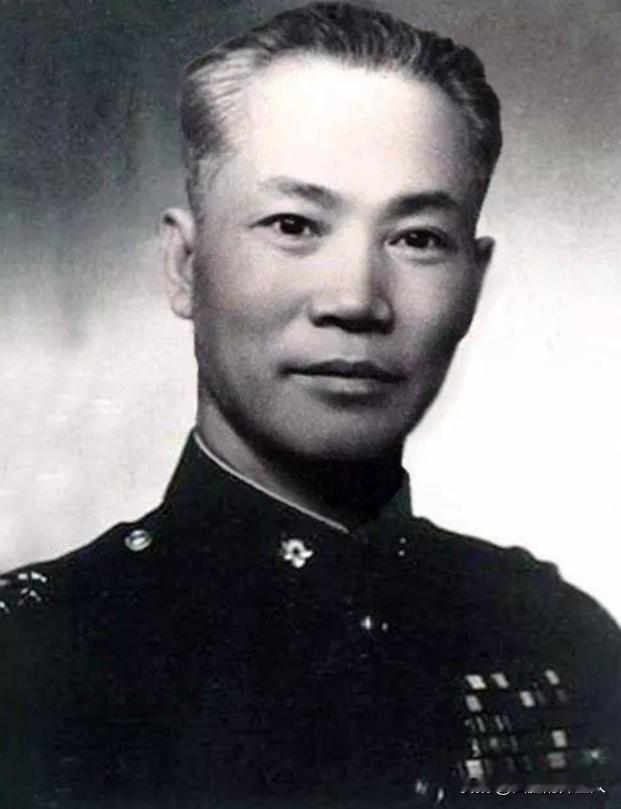

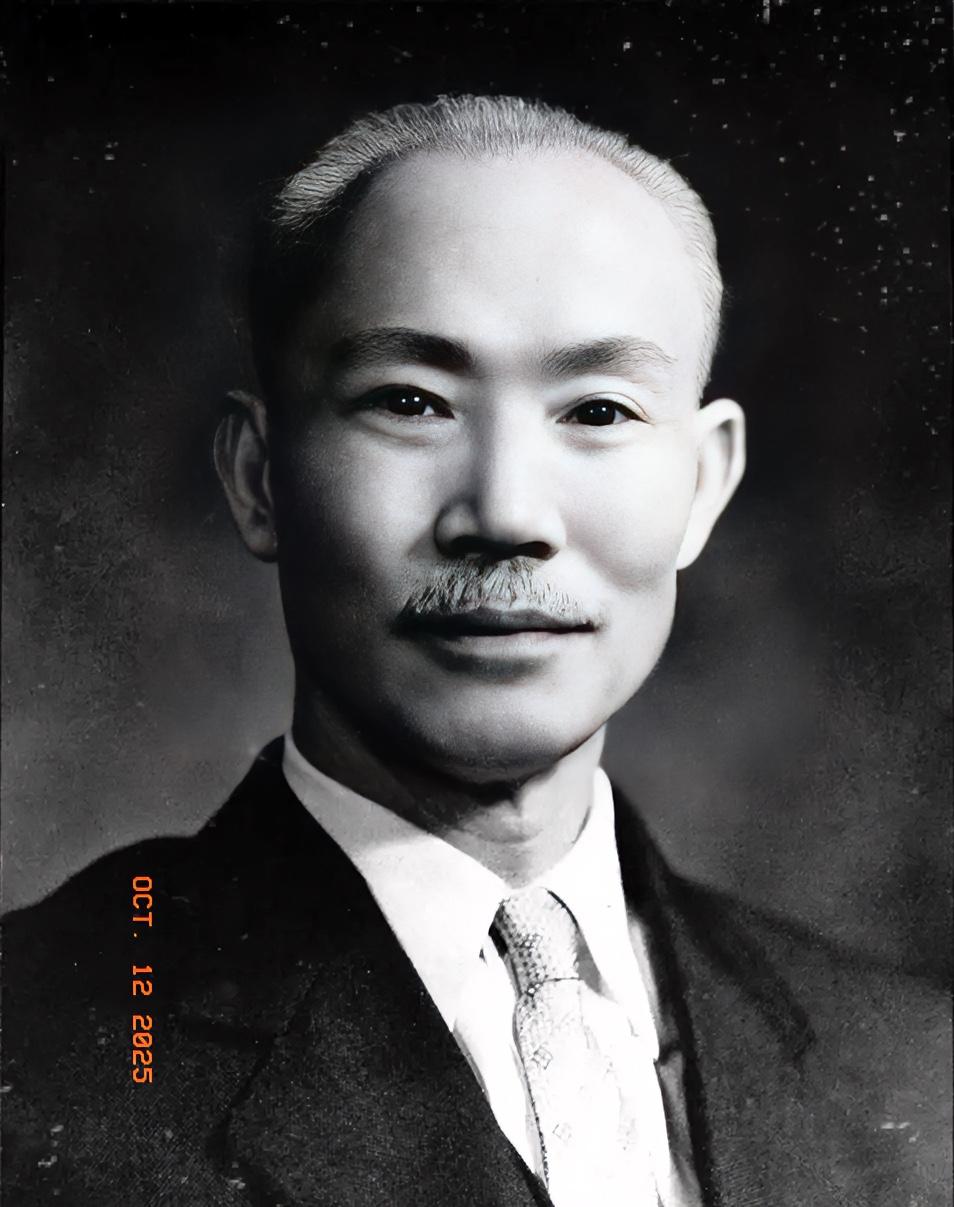

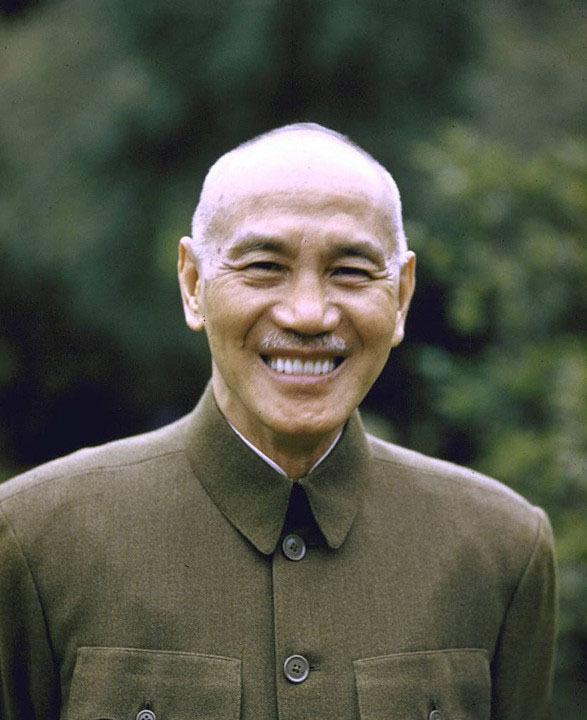

1965年3月5日,退居台湾的国民党二号人物陈诚去世。不过,曾经的“战犯”陈诚在去世前,让其长子陈履安记录了他66个字的遗言。自1927年,陈诚跟随蒋介石坚决“反共”将近40年,却在临死前,不再提及“反共到底”、“反攻大陆”这样的字眼。 主要信源:(凤凰资讯——蒋介石头号爱将陈诚 遗言只字不提反攻大陆) 台北的初春总是带着几分湿冷,1965年3月的清晨,一所官邸的卧室内,陈诚躺在病榻上,窗外的玉兰花正含苞待放。 肝癌晚期的剧痛让他整夜难眠,但此刻他却异常清醒。 他知道,有些话必须趁现在说清楚。 陈诚让长子陈履安取来纸笔,用颤抖的声音口述了最后的嘱托。 这66个字的遗言,与他以往的政治表态截然不同,只字未提"反攻大陆",反而强调"团结"与"前途"。 站在床边的家人注意到,当说到"地不分东西南北"时,这位曾经叱咤风云的将军眼中闪过一丝复杂的神色。 回溯到1923年的广州,年轻的陈诚在战斗中负伤住院。 时任参谋长的蒋介石前来慰问伤兵,第一次注意到这个眼神坚毅的浙江同乡。 这个偶然的相遇,开启了一段持续四十多年的复杂关系。 1931年的南京,一场婚礼正在举行。 陈诚迎娶了谭祥——蒋介石的干女儿。 婚礼上,蒋介石亲自担任证婚人。 新娘谭祥是留学归来的新式女性,而陈诚此时还未与老家妻子正式离婚。 这场婚姻背后,是错综复杂的人情与政治考量。 抗战时期的云南边境,时任远征军司令的陈诚突发重病,吐血不止。 妻子谭祥当机立断,拒绝了当地官员推荐的其他医生,坚持由最初诊断的倪医生继续治疗。 这个决定后来被证明是正确的,陈诚始终感念妻子这次的果断。 1949年的台湾海峡,军舰载着国民党残部向台湾驶去。 甲板上,陈诚望着渐行渐远的大陆,心情复杂。 他深知,这一去可能就再也回不去了。 在台湾的岁月里,他与蒋介石的关系开始出现微妙变化。 最明显的裂痕出现在1950年代。 美国政府对陈诚有所微词,蒋介石为了争取美援,一度调整了陈诚的职务。 这件事让陈诚深刻体会到政治现实的残酷。 但出于对蒋介石的知遇之恩,他选择了隐忍。 1960年的台北总统府,又到了领导人换届的时候。 按照宪法,蒋介石已不能连任,而陈诚本可顺理成章地接任。 但最终结果出人意料,蒋介石通过修宪继续留任,陈诚仍然担任副职。 这件事让陈诚对政治有了更深的认识。 晚年的陈诚健康状况日益恶化,但他仍然坚持工作。 医生发现他的肝癌已经扩散,建议立即休息治疗。 然而,直到1963年,蒋介石才批准他的病假申请。 这两年间,陈诚强忍病痛继续工作的经历,让身边的工作人员无不感动。 在生命最后的日子里,陈诚经常回忆起故乡青田的山水。 他告诉子女,希望死后能够火葬,这个决定在当时台湾的高层政治人物中颇为罕见。 更让人深思的是,这个决定与大陆推行的殡葬改革不谋而合。 陈诚去世后,他的遗言是否公开成为焦点。 蒋介石最初有所犹豫,但在陈诚夫人谭祥的坚持下,最终同意全文公开。 这份简短的遗言在台湾政坛引起了不小震动,人们从中读出了许多言外之意。 纵观陈诚的一生,从浙江青田的农家子弟到台湾政坛的二号人物,他的经历折射出中国近代史的变迁。 他与蒋介石的关系,从最初的知遇之恩,到后来的政见分歧,再到最后的微妙转变,都值得后人深思。 在台湾的这些年,陈诚推行了诸多改革,包括土地改革和发展经济。 这些政策为台湾后来的经济发展奠定了基础。 但与此同时,他始终无法摆脱与大陆的政治纠葛。 这种矛盾心态,也许正是那个时代许多人的真实写照。 陈诚的葬礼简单而隆重。蒋介石亲自出席,但神情复杂。 有人说,陈诚的离世标志着国民党一个时代的结束。 他死后不久,台湾政坛的格局开始发生深刻变化。 历史总是充满吊诡。 陈诚一生坚持反共立场,但临终遗言却流露出超越意识形态的思考。 这种转变,或许源于他对历史大势的深刻洞察,也或许是一个垂暮之人的最终感悟。 陈诚生前常说: "做事要对得起良心。" 这句话,也许是他留给后人最宝贵的遗产。 在变幻莫测的政治风云中,保持良知和清醒,或许比任何政治立场都更加重要。 这也是为什么,时隔半个多世纪,我们仍然要认真审视这段历史的原因。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!