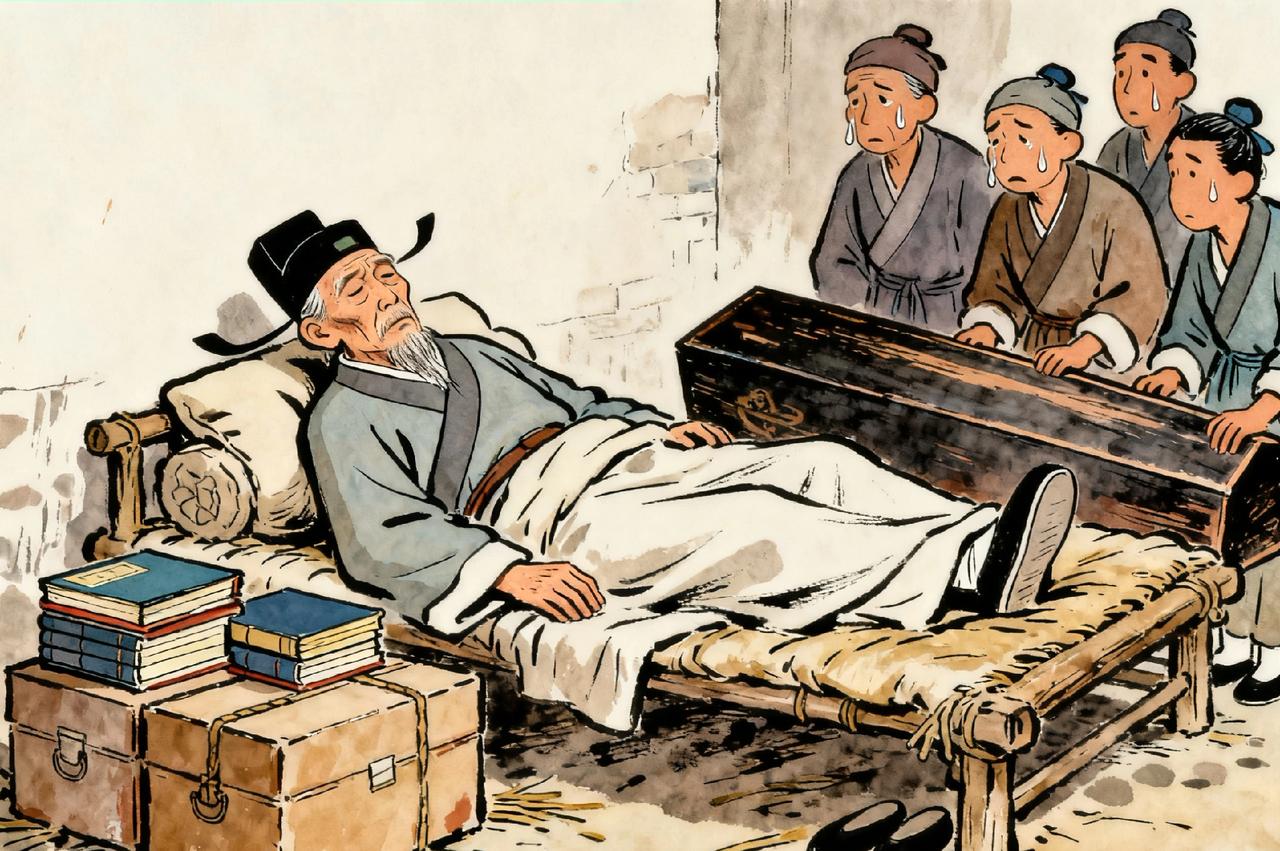

1023年,62岁寇准去世,穷得连棺材都买不起,宋仁宗拨款让他归葬故土,结果走到半路没钱了,棺木停了足足10年,10年后,宋仁宗想起来这件事,又派人去把他挖出来,继续送回故乡。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1023年,62岁的寇准在雷州走完了他的一生,这位曾经的大宋宰相,死的时候穷得叮当响,住的是茅草屋,连一副棺材都买不起,还是当地百姓心善,凑了些钱给他置办了一口薄皮棺材。 消息传到京城,年轻的宋仁宗虽然不太认识寇准,但听说过他的事迹,澶渊之盟那会儿,满朝文武都劝真宗南逃,就是寇准力排众议,硬是把皇帝劝到前线,最后稳住了局面。 皇帝觉得人死罪消,便下令拨了500两白银,让人护送灵柩回陕西渭南老家。 谁知道这趟路一走就出了岔子,押运的官员带着那口薄棺和一个老仆人,走了没多远,钱就花得差不多了。 那年头交通不便,雇人抬棺、吃饭住店,样样都要钱,更要命的是,沿途官员都躲着这事,生怕沾上麻烦,走到河南洛阳的时候,银子彻底见了底。 押运官犯了难,总不能把棺材扔在路上,他找了座破庙,把棺木往偏殿一放,自己回京复命去了,含含糊糊跟上头说已经安置妥当,年轻的皇帝也没细问,这事就这么被搁下了。 一晃就是十年,这十年里,那口薄棺就静静躺在破庙里,庙里的和尚换了好几拨,守棺的老兵也换了三任,棺木上落满了灰尘,蜘蛛网结了一层又一层,和尚们图方便,有时候还把它当桌子用。 寇准的子孙早就星散各地,没人敢来认领这个烫手山芋,偶尔有旧部来看看,想想怕惹麻烦,叹口气又走了。 直到1033年,宋仁宗在听老师讲课,讲到忠臣蒙冤的话题,他突然想起了这件事,皇帝当场就怒了,赶紧派人去查,这一查才发现,寇准的棺木还在荆州那座破庙里放着。 这回宋仁宗不敢马虎了,重新拨款,还特意交代要换上最好的棺木,新派去的官员赶到破庙,打开那口腐烂的旧棺,里面只剩一具白骨,官服早就烂成了泥,只有一方刻着“寇”字的玉佩证明着主人身份。 更让人心酸的是,从松动的棺材板缝里,居然掉出来一块发了霉的饼,那应该是他最后吃的东西。 薄棺被换成了上等楠木棺,那口旧棺材被和尚们劈了当柴烧,灵柩重新上路,这次排场大多了,路过洛阳时,不少百姓自发摆上供品,还有位受过寇准恩惠的老妇人,摸索着上前抱着棺材痛哭。 最后寇准总算是被安葬在了渭南老家,下葬那天场面很安静,没什么同僚来送行,只有几个老仆在坟前烧纸。 这事说起来挺讽刺的,寇准活着的时候,在朝堂上说一不二,连皇帝都要让他三分,可他这人太刚直,眼里揉不得沙子,得罪了不少人,真宗晚年信道教,他劝谏了几句,就被贬到了雷州。 他一辈子清廉,当官这么多年没给自己捞过半点好处,家里除了书就是旧衣服,死的时候穷得连棺材钱都掏不出来。 更让人感慨的是,朝廷明明拨了钱,结果经过层层周转,到了下面就变了味,办事的人敷衍了事,把棺材往破庙一扔就完事了。 十年时间,足够让很多人把这位老宰相忘得一干二净,要不是皇帝偶然想起来,寇准可能就这么一直埋在异乡的破庙里了。 后来皇帝给他恢复了名誉,追赠中书令,谥号叫“忠愍”,意思是忠诚而值得同情,这个谥号倒是贴切,寇准一生为国尽忠,可下场却凄凉得让人同情。 那块后来立的旌忠碑,在荒草中显得多少有些尴尬,因为真正的功绩和清白,早就刻在了百姓心里。 两口棺材,一口装着他的清贫与骨气,另一口装着帝国迟来的愧疚,这大概就是那个时代的真实写照——有本事有脾气,未必能善终;清廉刚正,反而可能吃亏。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!