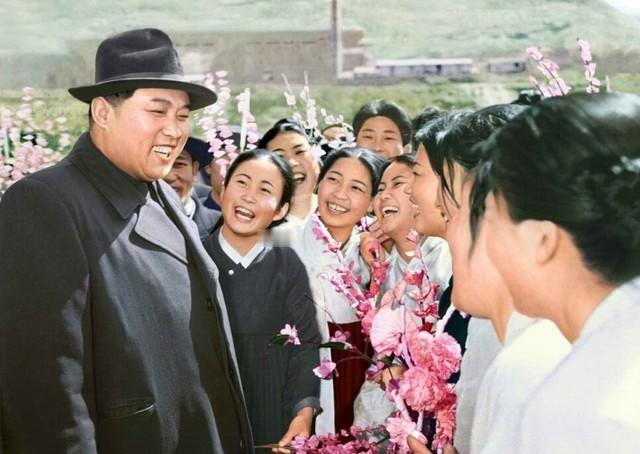

1991年10月10日上午,金日成拜谒了周恩来故居,因准备的花圈不够大,为周恩来铜像献过花圈后,他脸上一直就很严肃,工作人员很着急,又没有办法。 一个花圈能有多大讲究?1991年10月,已经79岁的金日成专程跑到江苏淮安,就为了给周恩来献个花圈。结果献完之后,这位朝鲜领导人的脸色越来越难看,工作人员急得团团转却束手无策。这背后到底藏着什么故事? 金日成1912年出生,是朝鲜劳动党和朝鲜民主主义人民共和国的主要建立者。他年轻时在中国东北参加抗日活动,跟中国共产党人一起打过仗,那时候就跟中国结下了不解之缘。九一八事变后,很多朝鲜共产党员加入中国共产党,金日成就是其中的代表人物。 说起金日成和周恩来的关系,得从抗美援朝说起。1950年朝鲜战争爆发,金日成派人到北京请求中国出兵。10月1日,特使朴宪永带着金日成的亲笔信找到中国领导人。当时新中国刚成立一年,百废待兴,但还是决定派志愿军入朝作战。这个决策过程很艰难,周恩来在其中起了关键作用。 整个战争期间,周恩来负责后勤保障和外交协调,没日没夜地干活。金日成跟周恩来见过很多次面,每次都能感受到这位中国总理的敬业和智慧。不是那种表面功夫,而是真正把朝鲜的事当自己的事在办。这种感情慢慢就超出了外交层面,变成了私人之间的信任和尊重。 1970年代,金日成恢复了定期访华的习惯,每年都来北京,有时候一年来两次。这个频率在国际关系中很少见。1975年4月,金日成正式访华时,周恩来已经身患重病,但还是坚持会见这位老朋友。那次见面成了两人的最后一次会面。1976年1月8日,周恩来逝世。金日成得知消息后非常悲痛,专门派了高规格代表团参加追悼活动。 在1970年代,金日成还在朝鲜咸兴市为周恩来建了一座铜像,这是朝鲜唯一的外国人铜像。这个举动在当时引起不小轰动,因为给外国领导人立像在朝鲜还是头一回。但金日成觉得应该这么做,这是他对周恩来的一份心意。 到了1991年,金日成已经79岁了。这次访华,他特意提出要去淮安看看周恩来的故居。周恩来故居1978年修复,1979年对外开放。按照接待规格,当地准备了符合标准的花圈。从尺寸到质量,都是按正常程序来的,没人觉得有什么问题。 但献完花圈之后,金日成的表情就变了。他站在铜像前,盯着那个花圈看了很久,眉头皱着,脸色越来越严肃。旁边的工作人员看气氛不对,赶紧商量要不要重新准备一个更大的。问题是时间来不及,而且花圈本身也没违反规定,大家急得不行,又实在没办法。 金日成一直没说什么重话,但那个严肃的表情维持了很长时间。参观其他地方的时候,他也一直心事重重。离开淮安后,他还让车队多绕了两圈,坐在车里一言不发。随行人员后来回忆,那段时间车里气氛特别压抑。 这事儿其实能理解。在金日成看来,周恩来不是普通的外交伙伴,而是真正帮过朝鲜的恩人。花圈的大小在别人眼里可能只是个规格问题,但对他来说,这代表着对周恩来的敬意是否足够。这种较真劲儿,说明他对这段友谊看得很重。 金日成在朝鲜国内实行了完全的个人崇拜及家族世袭统治。这些做法一直备受国际社会批评。1994年7月8日,金日成因心脏病去世,享年82岁。他去世后,朝鲜进入了金正日时代。 客观来说,金日成的一生充满争议。他在朝鲜的统治方式有很多问题,但在对待与中国老一辈领导人的友谊上,他确实表现得很真诚。1991年那次淮安之行,虽然只是因为一个花圈的事,却反映出他对周恩来的特殊感情。这种情感超越了外交礼节,更多是一个老人对逝去老友的怀念。 历史总是复杂的,人物评价也从来不是非黑即白。金日成对周恩来的这份情谊是真实的,但这并不能掩盖他在其他方面的问题。你觉得这种跨越国界的个人友谊,在国际关系中到底扮演着什么角色?欢迎在评论区说说你的看法。