1951年的一个夜晚,上海市公安局的审讯室灯光通明。一名被捕的国民党特务在连日审讯后,声音发颤地交代出一个惊人的消息——南京雨花台乱坟岗下埋着一个“重要人物”。特务支支吾吾,说那是一桩三年前的密事。公安人员迅速上报,南京方面连夜派人赶赴现场。这一消息像一道闪电,划破了战后沉寂的黑夜,也揭开了尘封三年的秘密。 几天后,南京公安机关在雨花台一处杂草丛生的土坡上展开挖掘。挖到两米深时,铁锹碰到了硬物,土层松动,一口破旧木箱露出棱角。箱盖被掀开的瞬间,现场陷入寂静。三具尸体紧紧挤在一起,手腕被粗麻绳死死捆着,身体早已僵硬。更让人震惊的是,三年过去,他们的手仍保持着紧扣的姿势。法医低声判断:三人是活着被闷死的。这一幕,让在场的所有人心头发凉,也让一个沉睡多年的名字再次被提起——卢志英。 1905年,山东昌邑,一个普通农家的孩子卢志英出生。青年时代,他便在北方的社会风潮中觉醒。1925年,他加入中国共产党,从此走上地下斗争的道路。他善于情报工作,沉稳、细致,是那种能在敌人眼皮底下周旋的“隐身者”。早期在上海与中央军委秘密机关工作时,他负责联络、策应与信息传递。每一次成功的行动,都隐藏着他背后的努力。抗战爆发后,他先后在苏北、皖南地区参与秘密交通线的建立,多次救出被捕的同志。 战争年代的地下斗争没有硝烟,却更危险。卢志英常常穿梭在敌占区与根据地之间,用伪造的身份掩护行动。国民党特务早已盯上他,却一直抓不到确凿证据。1946年以后,他被派往南京从事情报工作,假借商人身份活动,暗中搜集情报,传递党的指令。那时的南京,布满国民党特务的眼线,稍有不慎便是死路一条。卢志英却依旧如常,哪怕一次次险些暴露,也未退缩半步。 1948年,形势陡变。国民党开始对南京地下党展开大规模搜捕。卢志英被捕的那天,是冬天一个阴沉的午后。他在联络站被突袭,手中资料未能及时销毁。敌人押着他进了宪兵司令部。面对酷刑,他咬牙不语。棍打、灌盐水、通电、撬指甲,这些常人难以想象的手段都未能让他吐出一个字。看守们气急败坏,决定“处理”这个硬骨头。那一夜,他们将卢志英和两名同志装进木箱,用绳索紧缚,活生生埋在雨花台后山的土里。 1949年南京解放后,卢志英的名字重新被提起。组织几次派人寻找他的下落,但始终无果。直到1951年那名特务被捕,一切谜团才得以揭开。现场勘查报告清晰记录:三具遗体紧靠一处,骨骼仍保持抵抗姿势,说明在闷死前仍有挣扎。法医说,他们死前极度痛苦,却没有被捆手的痕迹松动,可见没有一个人求饶。木箱旁还发现了一段破布,隐约写着“为人民”三个模糊的字。消息传回上海,人们久久无言。 卢志英的身份经过核实,很快得到确认。中共南京市委派出专人前往现场祭奠,雨花台烈士公墓随即为他立碑。人民日报、新华日报等媒体刊登报道,《长留肝胆照青史——卢志英》一文以翔实资料还原了他的生平。南京市民自发前来献花,许多人第一次听到这个名字,却被那段掩埋三年的历史深深震撼。 卢志英的战友们在回忆录中多次提到,他生前为红军、为中共中央多次化险为夷。一次关键情报的传递,让数千红军战士脱险,被称为“暗线中的奇功”。这样的人,却以如此惨烈的方式离开。雨花台从此多了一位无声的英雄,也多了一段让人难忘的故事。 1951年春天,上海与南京两地公安机关对案件进行了联合追查。原宪兵司令部的几名涉案特务全部落网。案情公开后,社会舆论震动,南京市民称卢志英为“雨花英魂”。那一年,雨花台下埋葬的英烈名单中正式刻上了他的名字。雨花台烈士纪念馆建立后,他的事迹陈列在“地下工作烈士厅”中,与数百名无名烈士并列。 有趣的是,在那段历史中,卢志英这个名字一度被误读为“卢志荣”,直到1955年中共中央组织部整理烈士档案时,才确认了他的真实身份。此后,“卢志英烈士纪念章”被授予其家属,象征着那份迟来的敬意。雨花台的松柏下,游客常常在他墓前驻足,一纸碑文上刻着八个字——“长留肝胆照青史”。 雨花台,这片红色土地,见证了太多革命烈士的牺牲。与卢志英一同遇害的两位同志,身份至今仍未完全确认。学者推测,他们可能是南京地下党交通员或联络处成员。当年任务高度机密,连真实姓名都未被记录。卢志英作为负责人,在被捕后承担了全部罪责,将同伴的身份永远带进了泥土。 卢志英被捕时年仅四十三岁。三年后,他的英魂被重新找回。这段被掩埋的历史被重新揭开,也让世人看到地下党的无名牺牲者如何用生命守护信仰。1951年的那场挖掘,不仅挖出了三具遗体,更挖出了一个时代的勇气与忠诚。 参考信源: 中国共产党新闻网:《长留肝胆照青史——卢志英》 《新华日报》档案专栏:《雨花台下的三具遗体》

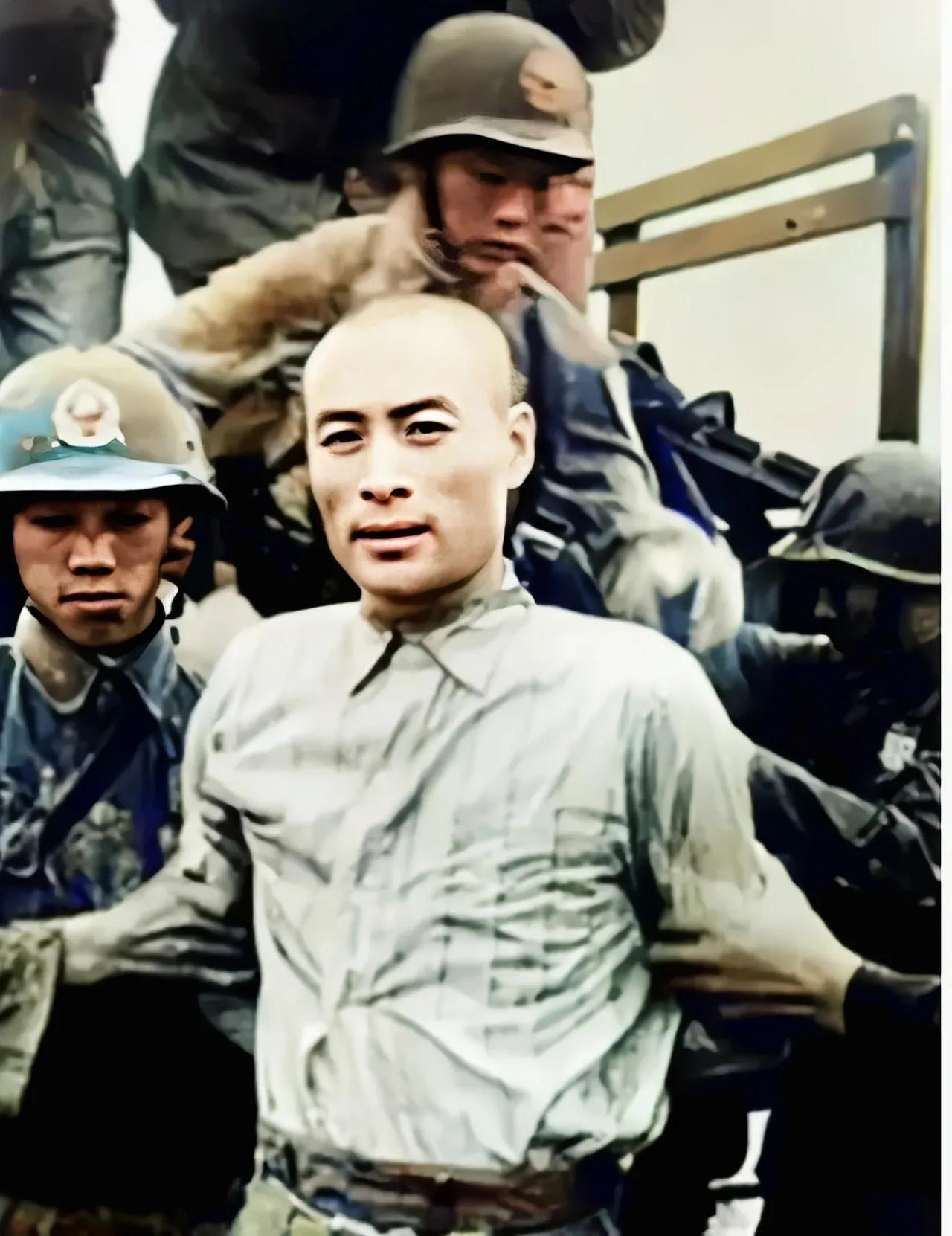

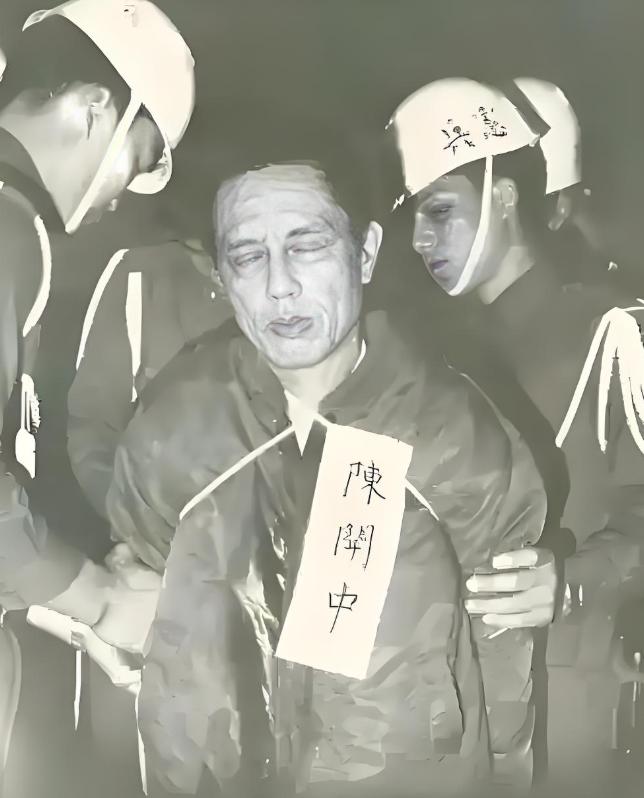

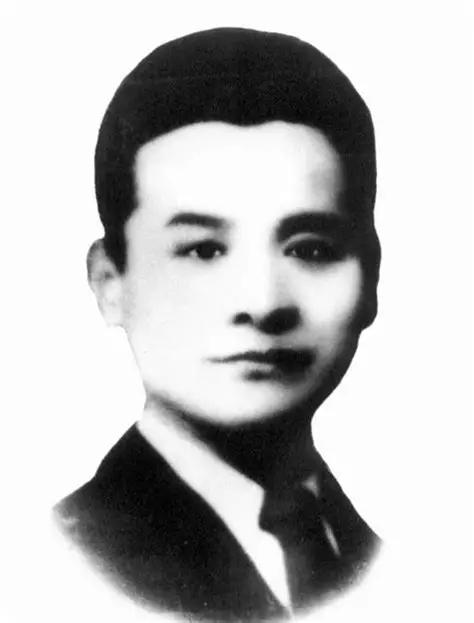

![[点赞]看了郭汝瑰的潜伏经历,才知道《沉默的荣耀》吴石暴露的原因。不是因为周至](http://image.uczzd.cn/12265919078372011419.jpg?id=0)