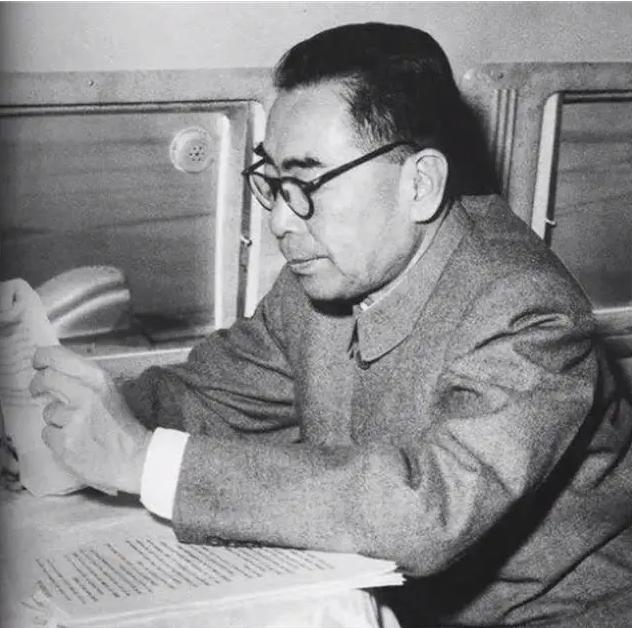

1927年4月,周恩来在上海不幸被国民党抓获,就在他认为自己的革命生涯可能走到尽头时,审讯室的门打开了,走进来的人,竟是他昔日在黄埔军校十分器重的学生鲍靖中! 麻烦看官们右上角点击 一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1927年的上海,气氛压抑得像要滴出水来,街头巷尾全是荷枪实弹的军警,白色恐怖笼罩着整个城市。 就在这样的阴云下,周恩来不幸被捕,那时的他年仅二十九岁,却已是共产党内举足轻重的人物。 他知道自己若是倒在这场政变中,不仅个人前途就此终结,革命的火种也可能被浇灭,被押解到团部的一瞬间,他甚至已经在心里默默告别了未来。 然而,命运往往喜欢在最紧要的关头开一扇意想不到的窗! 审讯室的门被推开,一个熟悉的身影出现在门口,那人正是周恩来在黄埔军校任政治部主任时最看重的学生之一——鲍靖中。 多少年未见,竟在这样冰冷的环境里重逢,周恩来目光复杂,他没料到自己会以囚徒的身份站在学生面前。 鲍靖中心头一震,昔日课堂上的场景顷刻浮现,那时的周先生意气风发,以理论与人格赢得学员的敬仰,如今却满身尘土被敌人押解。 鲍靖中面临着内心最艰难的挣扎,作为一名中校团长,他本该按照上级命令,完成所谓清共的任务,可面对曾经的恩师,他的心迟疑了。 他想起在黄埔的那些日子,周恩来常告诫学生,要做一个有理想、有担当的人,如今局势已然险恶,他却要亲手把老师推向死地?这种荒谬让他无法自欺。 更何况,早在四·一二政变爆发后,他就对蒋介石的屠杀政策满腹不满,只是碍于军旅身份,不敢流露,现在命运把选择放在他面前,他再也无法逃避。 他让手下士兵退到一边,佯作进行例行审问,实则压低声音告知周恩来:“我会想办法让你出去。”当晚他命人取来一套军装,让周恩来换上。 军营里的士兵成百上千,谁能想到这其中混杂着一位共产党要员?这看似荒唐,却是当下唯一可行的办法。 就在两人准备离开时,另一个意想不到的人影出现——师部政治部代主任酆悌。 此人也曾是周恩来的学生,此刻直直撞见这一幕,鲍靖中瞬间心头发凉,他清楚若是事情败露,不仅周恩来必死无疑,自己也会立刻被军法处置。 气氛凝固在那几秒,然而酆悌只是扫了他们一眼,神色平静地问了几句关于清共的日常事务,随即转身离开,那一刻,鲍靖中才真正松了口气。 原来即便在国民党军中,仍有人不忍心对往日恩师痛下杀手,或许这就是所谓黄埔精神的另一种延续,在铁血与刀光之外,仍留有一丝良知。 营救计划继续推进,鲍靖中带着周恩来冒险穿过重重哨卡,时而沉着应答,时而装作巡视,每一次盘问都是悬在头顶的刀刃,好在混乱与紧张让他们顺利蒙混过关。 最终他们抵达火车站附近,周恩来借此机会脱离险境,那一夜,上海的夜风依旧阴冷,却吹散了他身上的死气,若非这一场师生之间的义举,中国革命的进程可能会完全改写。 脱险后的周恩来迅速恢复斗志,几个月后便参与领导了南昌起义,拉开了武装反抗国民党统治的大幕。 那一声枪响,正是从白色恐怖中杀出的希望,历史的惊险转折,就这样在一个年轻团长的选择里悄然发生,而鲍靖中并未因此得到任何荣耀。 他继续在国民党军中服役,到了抗日战争时期仍坚守前线,多次与日军血战,战争结束,他因伤退役归居南京,过着近乎普通的日子。 岁月无情,却未能抹去那一段心底的坚持,与外界相比,他的举动似乎并未改变什么,可他自己明白,那是生命里最重要的抉择。 新中国成立后,周恩来心中始终记挂这位曾经救命的学生,他数次托人打听,终于在1956年与鲍靖中重逢。 两人握手相拥,三十载风雨似乎都在这一刻消融,周恩来动情地说,若非当年援手,自己或许早已不在人世。 鲍靖中却只淡然一笑,说那只是本能的选择,师生之间的情谊不必多言,已经写在了那段共同经历的岁月里。 历史的宏大叙事往往由无数微小的瞬间组成,而鲍靖中在1927年那个夜晚的决定,正是其中的关键节点。 没有轰轰烈烈的战役,没有铺天盖地的旗帜,只是一个普通军官在良知与命令之间,选了前者。 也正因如此,周恩来得以继续前行,投身之后几十年的风雨征程,对后世而言,这不仅是一段传奇,更是提醒一种,在历史的洪流中,个人的抉择也能改变方向。