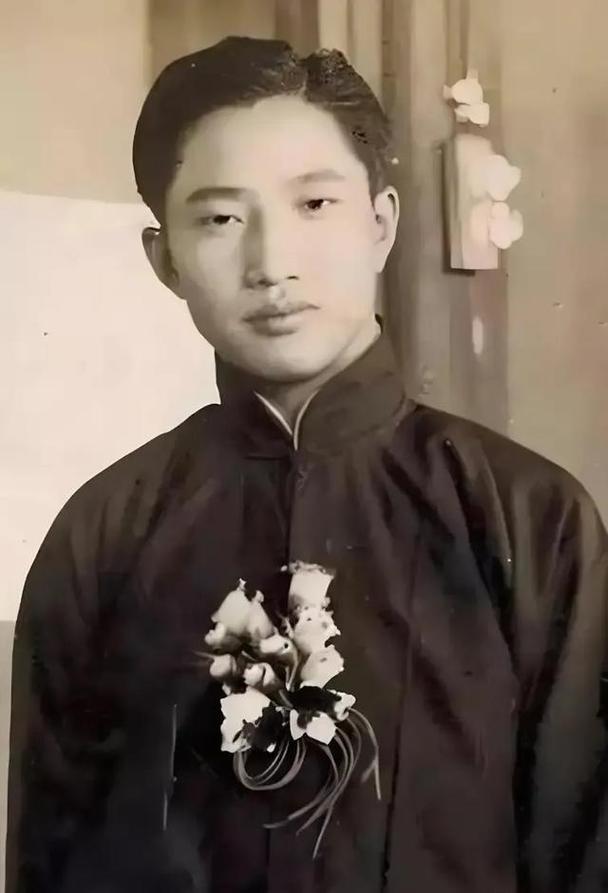

刘光典的同志非但没有叛变,反而在台湾深山里过着野人般的生活。 刘光典是新中国情报战线上的杰出代表,1950年代初期,他被派往台湾执行秘密任务。 那个年代,台湾正值政治高压,国民党当局对潜伏人员的侦缉几乎到了偏执的程度,一旦暴露,下场极其惨烈。 刘光典和他的同志们明知九死一生,仍毅然赴任。他的搭档之一,在行动失败后失联多年,外界普遍以为他已被捕或叛变。 然而,出人意料的是,几十年后,有关部门在台湾深山里意外发现了他的踪迹,不是在监狱中,不是在敌方机构,而是在一处人迹罕至的山林中,过着与世隔绝的生活,宛如“野人”。 这位同志并不是所谓的“逃亡者”,他不是因为畏罪潜逃,也不是为了逃避责任,而是在任务失败、组织失联、环境极端恶劣的情况下,做出了最艰难的选择。 既然无法联系上组织,又不能暴露身份,更不能被敌方利用,他选择把自己“埋”进山里,对外界彻底断联。 没有手机,没有收音机,没有人际关系,几十年如一日地活在山野之中,靠着极其原始的方式维生。 他没有背叛,没有倒戈,也没有向现实妥协,而是用最原始的方式守住了自己的信仰。这种坚持,说实话,比坐牢还难受得多。 根据中央相关部门多年来的内部整理和公开信息,许多潜伏在台湾的情报人员在任务失败后,面临的选择只有两个:要么被捕,要么销声匿迹。 而这位同志显然是选择了后者。他不像刘光典那样被捕后英勇牺牲,也没有像某些“被策反者”那样出现在敌方阵营,而是一直活在无名之中。 他的生活状态,被台湾本地村民误以为是不明身份的山民。甚至有人传说山中有“野人”,直到后来相关人员通过交叉比对、实地调查,才知道这个“野人”并不是传说,而是当年的潜伏人员。 这件事本身其实给我们提供了一个很重要的思考角度:在历史叙述中,被记录下来的往往是英雄的壮烈牺牲、烈士的慷慨赴死,但那些默默坚持、不为人知的“隐形英雄”,往往被时代遗忘。 这位同志的经历,正是这种历史盲区的一个缩影。他没有上过新闻头条,没有进过纪念馆,甚至一度被误认为是“叛变者”。 直到后来通过实地调查、家属比对、相关部门的深入挖掘,才逐渐还原了他几十年来的真实状态。可以说,他不仅没有背叛,反而用一种近乎极端的方式,守住了信仰和身份的底线。 这也提醒我们,历史不能只靠口号和标语来铭记,更不能只看表面现象。有时候,一个看似“失踪”的人,并不意味着他失败了;一个长期不被提起的名字,也不代表他无足轻重。 刘光典的同志,用几十年的山林生活,完成了一个普通情报人员的极限坚守。他不是神话,也不是传说,他只是那个年代无数潜伏者中的一员,但他的选择,让人肃然起敬。 当我们今天再回看这段历史,不能只把目光放在那些光鲜的名字上,真正值得记住的,是那些没有被写进教科书的人。 他们没有留下豪言壮语,也没有留下完整的档案,甚至连墓碑都没有。但他们的存在,让我们知道,信仰不是一句口号,而是一生的选择。 素材来源:老照片诉说不朽忠诚,烈士之子讲述“余则成”原型的血色传奇 2025-07-18 20:10·京报网